#

Buchrezensionen

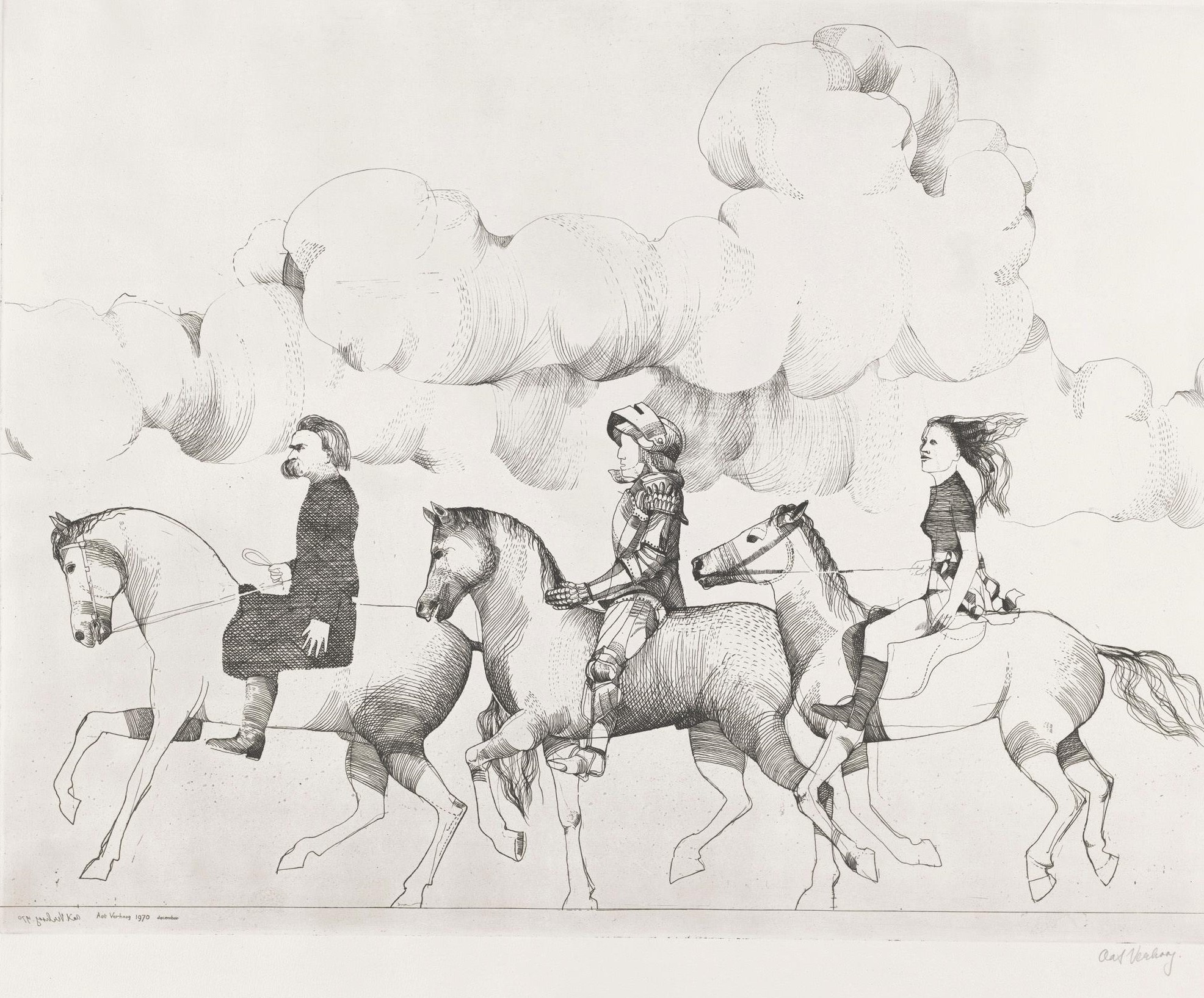

Monumentalitätsprobleme. Nietzsche in der Kunst nach 1945

Gedanken zum Buch Nietzsche forever? von Barbara Straka I

Monumentalitätsprobleme. Nietzsche in der Kunst nach 1945

Gedanken zum Buch Nietzsche forever? von Barbara Straka I

Dass Nietzsche ein Philosoph ist, der besonders zu Künstlern spricht, gar ein „Künstler-Philosoph“, ist beinahe ein Gemeinplatz. In Barbara Strakas neu erschienenem Buch Nietzsche forever? wird der Frage nachgegangen, wie genau Nietzsche in der Kunst des 20. Jahrhunderts, insbesondere derjenigen nach 1945, rezipiert wird. Der Autorin gelingt ein Standardwerk, das in plausiblen Überblicken das Thema anschaulich und kompetent vermittelt. In diesem ersten Teil des Zweiteilers widmet sich Michael Meyer-Albert zunächst ihrem Buch, um dann im zweiten Teil seine eigene Position zu akzentuieren.

Diskurs, Macht, Wahn

Michel Foucaults Nietzsche-Interpretation revisited

Diskurs, Macht, Wahn

Michel Foucaults Nietzsche-Interpretation revisited

Jüngst erlebte die geisteswissenschaftliche Szene eine kleine Sensation: Im Nachlass Michel Foucaults (1926–1984), eines der bedeutendsten Vertreter des Poststrukturalismus, stießen seine Herausgeber auf ein ausgearbeitetes Buchmanuskript mit dem Titel Le discours philosophique, an dem der bekennende Nietzscheaner 1966 gearbeitet hatte. 2024 erschien es bei Suhrkamp in deutscher Übersetzung. In dieser umfassenden Analyse des philosophischen Diskurses seit Descartes kommt Nietzsche eine entscheidende Rolle zu. Paul Stephan nimmt dieses Ereignis zum Anlass, sich die bis heute einflussreichste Nietzsche-Interpretation des 20. Jahrhunderts noch einmal genauer anzusehen.

Die alte Wut

Die Geburt der Moderne aus dem Geist des Ressentiments

Die alte Wut

Die Geburt der Moderne aus dem Geist des Ressentiments

„Ressentiment“ ist einer der Leitbegriffe von Nietzsches Philosophie und vielleicht sogar ihr wirkmächtigster. In seinem neuen Buch Die kalte Wut. Theorie und Praxis des Ressentiments (Marburg 2024, Büchner-Verlag) vertritt Jürgen Große die These, dass seit dem 18. Jahrhundert mehr oder weniger alle politischen oder sozialen Bewegungen solche des Ressentiments sind. Unser Stammautor Hans-Martin Schönherr-Mann hat es gelesen und stellt im Folgenden Großes wichtigste Thesen vor.

Nietzsche im Kreuzfeuer des Kulturkampfs

Zwei aktuelle Perspektiven im Vergleich

Nietzsche im Kreuzfeuer des Kulturkampfs

Zwei aktuelle Perspektiven im Vergleich

Dass Nietzsche in seiner Wirkungsgeschichte quer durch alle politischen Lager hindurch gelesen und vereinnahmt wurde, ist hinreichend bekannt. Doch wie steht es mit unserer Gegenwart? Paul Stephan untersucht die Schriften von zwei Autoren, die in etwa so alt sind wie er selbst, Mitte/Ende 30, und deren Blickwinkel auf Nietzsche unterschiedlicher kaum sein könnte: Während der französische Publizist und Youtuber Julien Rochedy Nietzsche zum Vordenker eines rechten Kulturkampfs erklärt, bringt ihn der deutsche Philosoph und Politikwissenschaftler Karsten Schubert für eine linke Identitätspolitik in Anschlag. Unseren Autoren überzeugen beide Positionen nicht so recht, sie bewegen sich vielmehr ganz im Rahmen der herrschenden Simulation von Politik als Kulturkampf, der es die Besinnung auf die wirklich drängenden Lebensprobleme der gegenwärtigen Menschheit entgegenzusetzen gälte.

Das Haus des Scheins

Präludien über den Zusammenhang von Architektur und Denken bei Nietzsche mit ständiger Rücksicht auf ein Buch von Stephen Griek. Eine Rezension

Das Haus des Scheins

Präludien über den Zusammenhang von Architektur und Denken bei Nietzsche mit ständiger Rücksicht auf ein Buch von Stephen Griek. Eine Rezension

Eine fruchtbare Methode innerhalb der Philosophie kann darin liegen, sich scheinbar nebensächlichen, alltäglichen Themen zuzuwenden. So in etwa dem Verhältnis von Denken und Architektur, wie sich dieser Text anhand des neu erschienen Buches Nietzsches Architektur der Erkennenden von Stephen Griek aufzuzeigen bemüht. Mit Nietzsche gedacht, so Michael Meyer-Albert, ist der Schutz einer Behausung – im wörtlichen wie übertragenen Sinne – vor dem Chaos der Wirklichkeit unabdingbar für ein gelungenes Weltverhältnis. Dies kommt ihm in Grieks postmodernem Ansatz, der auf maximale Öffnung abzielt und an die Stelle klarer räumlicher Strukturen diffuse nomadische Netzwerke setzen möchte, zu kurz. Architektur als Kunst der nichtgewaltsamen Verwurzelung werde so undenkbar; das „Haus des Scheins“, das die menschliche Existenz trägt, kollabiere.

Mit Nietzsche und Marx in die Erbstreitrunde

Über Jonas Čeikas How to Philosophize with a Hammer and Sickle

Mit Nietzsche und Marx in die Erbstreitrunde

Über Jonas Čeikas "How to Philosophize with a Hammer and Sickle"

Nietzsche ist immer wieder Gegenstand politischer Deutungsprojekte geworden, von links wie von rechts. Nietzsche und Marx wurden immer wieder aufs Neue als Doppelgespann einer Konzeption umfassender Emanzipation jenseits der ausgetretenen Pfade der dominanten linkspolitischen Strömungen betrachtet. In seinem Buch How to Philosophize with a Hammer and Sickle. Nietzsche and Marx for The Twenty-First Century und in zahllosen Youtube-Videos aktualisiert Jonas Čeika diese Sichtweise für unsere Zeit. Henry Holland hat sich für Nietzsche POParts mit der Frage beschäftigt, was von diesem Ansatz zu halten ist.