#

Physik

Nietzsche und die Philosophie der Orientierung

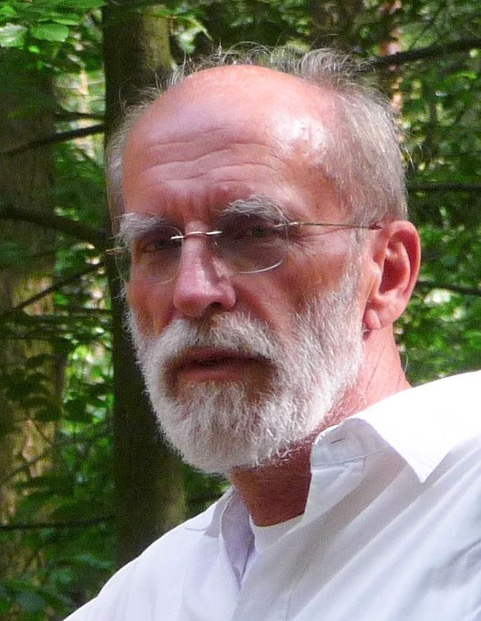

Im Gespräch mit Werner Stegmaier

Nietzsche und die Philosophie der Orientierung

Im Gespräch mit Werner Stegmaier

Anlässlich des 125. Todestags von Nietzsche am 25. August unterhielten wir uns mit zwei der international anerkanntesten Nietzsche-Experten, Andreas Urs Sommer und Werner Stegmaier. Während sich das Gespräch mit Sommer (Link) vor allem um Nietzsches Leben drehte, sprachen wir mit letzterem über sein Denken, dessen Aktualität und Stegmaiers eigene „Philosophie der Orientierung“. Was sind Nietzsches zentrale Einsichten? Und inwiefern helfen sie uns dabei, uns in der Gegenwart zurechtzufinden? Was bedeutet sein Konzept des „Nihilismus“? Und was sind die politischen Implikationen seiner Philosophie?

Seht, ich lehre euch den Transhumanisten

Friedrich Nietzsche als Personal Trainer des Extropianismus

Seht, ich lehre euch den Transhumanisten

Friedrich Nietzsche als Personal Trainer des Extropianismus

Nachdem Natalie Schulte in der vergangenen Woche über den Widerhall von Nietzsches „Übermenschen“-Idee in der Gründerszene berichtete (Link), widmet sich der Schweizer Kunstwissenschaftler Jörg Scheller in dieser Woche ihrem Fortleben im Extropianismus, einer Unterform des Transhumanismus, der es darum geht, die menschliche Evolution auf individueller wie auch auf Gattungsebene künstlich zu beschleunigen mit den Mitteln der modernen Technik. Dem physikalischen Gesetz der „Entropie“, wonach in geschlossenen Systemen die Tendenz besteht, alle Energiegefälle auszugleichen, bis sich ein Gleichgewichtszustand hergestellt hat – auf das Universum bezogen ein Zustand des völligen Erkaltens –, setzen die Verfechter dieser Strömung das Prinzip der „Extropie“, der zunehmenden Vitalität eines Systems, entgegen.

Aufklärungsdämmerung

Nietzsches Wahrheit des Scheins II

Aufklärungsdämmerung

Nietzsches Wahrheit des Scheins II

Nachdem Michael Meyer-Albert im ersten Teil seines Textes die, traurige, Geschichte von den Selbstzweifeln der Aufklärung erzählte, berichtet er nun von Nietzsches „fröhlicher Wissenschaft“ als Gegenentwurf.