Nietzsche und die Philosophie der Orientierung

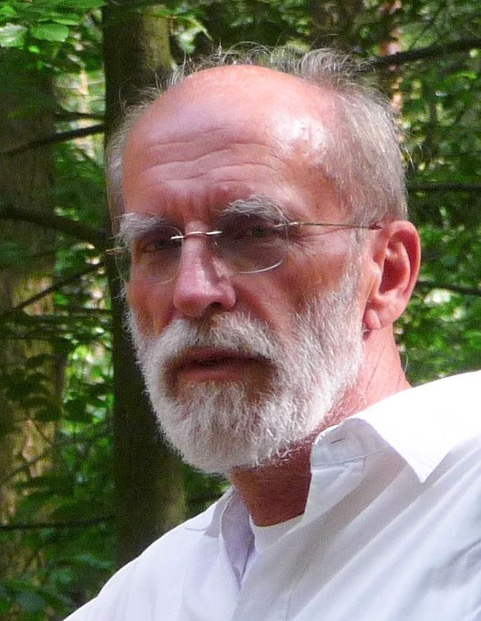

Im Gespräch mit Werner Stegmaier

Nietzsche und die Philosophie der Orientierung

Im Gespräch mit Werner Stegmaier

Anlässlich des 125. Todestags von Nietzsche am 25. August unterhielten wir uns mit zwei der international anerkanntesten Nietzsche-Experten, Andreas Urs Sommer und Werner Stegmaier. Während sich das Gespräch mit Sommer (Link) vor allem um Nietzsches Leben drehte, sprachen wir mit letzterem über sein Denken, dessen Aktualität und Stegmaiers eigene „Philosophie der Orientierung“. Was sind Nietzsches zentrale Einsichten? Und inwiefern helfen sie uns dabei, uns in der Gegenwart zurechtzufinden? Was bedeutet sein Konzept des „Nihilismus“? Und was sind die politischen Implikationen seiner Philosophie?

I. Nietzsche und der Nihilismus

Paul Stephan: Sehr geehrter Herr Professor Stegmaier, es ist wohl keine Übertreibung, Sie als eine Koryphäe der philosophischen Nietzsche-Forschung zu bezeichnen. Neben zahllosen Aufsätzen haben Sie insbesondere eine äußerst lesenswerte Junius-Einführung in das Denken Nietzsches verfasst, die man in englischer Übersetzung kostenlos hier herunterladen kann, sowie eine umfangreiche Interpretation des so wichtigen fünften Buches der Fröhlichen Wissenschaft (Nietzsches Befreiung der Philosophie, 2011), die Studie Orientierung im Nihilismus. Luhmann meets Nietzsche (2016), eine kostenlos im Internet verfügbare Aufsatzsammlung mit dem Titel Europa im Geisterkrieg. Studien zu Nietzsche (2018, Link) und eine Interpretation seines Nachlasses (Nietzsche an der Arbeit, 2022) – um nur die vielleicht wichtigsten zu nennen. Hinzu kommen noch zahllose von Ihnen edierte Sammelbände. Nicht zuletzt waren Sie 18 Jahre lang der leitende Herausgeber der wichtigen Fachzeitschrift Nietzsche-Studien und der Schriftenreihe Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung. Wenn Sie auf all die Jahre Ihrer „Beschäftigung“, sofern das Wort nicht untertrieben ist, mit Nietzsche zurückblicken: Was scheint Ihnen seine zentrale Einsicht zu sein? Was ist die wesentliche Lektion, die man bei der Lektüre von Nietzsches Schriften – die sich, wie Sie selbst in der Einleitung Ihrer erwähnten Einführung in sein Denken schreiben, leicht lesen lassen, aber nur schwer zu verstehen sind – lernen kann und lernen sollte?

Werner Stegmaier: Nietzsches mutigste und zentrale Einsicht war, scheint mir, dass der Nihilismus, nach dem es mit den scheinbar höchsten Werten und allen absoluten Gewissheiten nichts ist, ein „normaler Zustand“ ist, wie er zuletzt noch eine lange Aufzeichnung dazu überschrieb mit doppelter Unterstreichung.1 Da ist auch nichts, wie vor allem Heidegger meinte, zu überwinden. Nach Nietzsche hat sich der Nihilismus des Christentums und der Metaphysik, für die es mit den wirklich lebenswerten Werten nichts auf sich hatte, dadurch selbst überwunden, dass sie mit ihrem asketischen Ideal einen Wahrheitssinn heranzüchteten, der sich schließlich gegen sie selbst wandte und sie unglaubwürdig machte. Diese Einsicht hat ungeheuer befreiend gewirkt. Nach Nietzsche haben in der „Umwertung aller Werte“, die nun anstand, alle selbst zu entscheiden, welche Werte sie hochhalten wollen, und in der Philosophie konnte man, wenn man seinerseits mutig genug dazu war, mit allem neu anfangen, in den Inhalten ebenso wie in den Formen. Wir leben bis heute davon.

PS: Nietzsche sieht den Nihilismus ohne Zweifel als große Chance an, als notwendiges Durchgangsstadium einer neuen Kultur. Doch nicht ebenso als Gefahr, als Verlust an Orientierung in einer Welt, die keine objektiven Orientierungen mehr zu bieten hat? Ich denke da nur an Nietzsches vielleicht berühmtesten Aphorismus, den 125. der Fröhlichen Wissenschaft.

WS: Ja, da lässt Nietzsche einen „tollen Menschen“ – im damaligen Sinn einen Verrückten – hinausschreien: „Wohin ist Gott? Ich will es euch sagen! Wir haben ihn getödtet, – ihr und ich! Wir Alle sind seine Mörder!“, ihn zugleich jedoch auch fragen:

Aber wie haben wir diess gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was thaten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Giebt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an?

Dieser tolle Mensch beschwört in räumlichen Metaphern eine neue und vollkommene Orientierungslosigkeit in einem unendlichen Nichts, in dem man sich an nichts mehr halten kann. Zu Beginn des V. Buches der Fröhlichen Wissenschaft, das Nietzsche fünf Jahre später hinzufügte, nimmt er im eigenen Namen das „grösste neuere Ereigniss, – dass ,Gott todt ist‘,“ präzisierend so wieder auf, „dass der Glaube an den christlichen Gott unglaubwürdig geworden ist“, und malt, wonach Sie fragen, eine „lange Fülle und Folge von Abbruch, Zerstörung, Untergang, Umsturz“ aus, die nun mit dem Nihilismus bevorstehe, „eine Verdüsterung und Sonnenfinsterniss, deren Gleichen es wahrscheinlich noch nicht auf Erden gegeben hat“2. Wenig später fügt er in der berühmten Lenzerheide-Aufzeichnung, in der er seine Einschätzung des Nihilismus zu überblicken und zu ordnen versucht, hinzu, es werde ein „Wille zur Zerstörung“ und „Selbstzerstörung“ aufkommen, mit dem die nun Rat- und Orientierungslosen sich ihre „Henker selbst züchten“ würden,3 und damit konnte man dann leicht die Deutschen und die Russen sowie ihre Führer Adolf Hitler und Josef Stalin identifizieren. Für Nietzsche, der so etwas ahnen mochte, aber natürlich nicht voraussehen konnte, war das nur eine „Crisis“, die „reinigen“ und zu von Grund auf neuen gesellschaftlichen Verhältnissen führen würde. Für Philosophen wie ihn aber werde sie „eine neue schwer zu beschreibende Art von Licht, Glück, Erleichterung, Erheiterung, Ermuthigung, Morgenröthe“ bringen. Da komme in ihm eine große „Dankbarkeit“ auf, dass nun „der Horizont wieder frei“ werde, „jedes Wagniss des Erkennenden wieder erlaubt“ sei und „das Meer, unser Meer“ wieder offen daliege. Für Nietzsche stand die Philosophie nicht über dem Weltgeschehen als bloße Theorie, sondern war unmittelbar in es eingebunden, so wie jede Orientierung in es eingebunden ist, weil sie immer einen Standpunkt in ihm hat und es selbst auch beeinflusst. Nietzsche glaubte daran, dass die Philosophie dem Weltgeschehen neue Ziele setzen und Wege bahnen kann, und seine Philosophie hat das vielleicht tatsächlich auch getan.

PS: Welche neuen Ziele und Wege haben Sie da vor Augen?

WS: Nietzsche legte sie denkbar groß an: Der Nihilismus wird die (europäische) Menschheit, nahm er an, zu einer Höherentwicklung befreien, sie aus der Fesselung der asketischen Ideale des Christentums lösen, so dass sie ihre realen und starken Möglichkeiten neu entfalten kann. Das heißt nicht, wie jetzt manche ‚Transhumanisten‘ meinen, dass alle Übermenschen werden sollten.4 Man solle nur nicht annehmen, die Menschheit hätte ihr Ziel schon erreicht, wenn sie jene Ideale erfüllte, und der „letzte“, nun definitiv festgestellte Mensch könne sich in seinem Glück sonnen. Der Mensch ist, nach einer berühmten Formulierung Nietzsches, „das noch nicht festgestellte Thier“5, das gar nicht anders kann, als sich weiterzuentwickeln und das aufgrund seiner außerordentlichen intellektuellen Fähigkeiten viel schneller als andere Tiere. Für Nietzsche kann das dennoch nur auf evolutionärem Weg, durch ständige Auseinandersetzung der Individuen untereinander geschehen. Evolution produziert für ihn einen ungeheuren Reichtum an Varianten, und für eine Höherentwicklung komme es dann auf die besonders „gelungenen Fälle“ (ebd.) an. Sie blieben immer Ausnahmen, die sich aber kaum hervorwagen könnten, solange alle, entsprechend dem alten „‚Gleich vor Gott‘“ (ebd.), möglichst in allem gleich sein und darum auch definitiv gleichgestellt werden sollen. So werde „der Typus ‚Mensch‘ auf einer niedrigeren Stufe“ (ebd.) festgehalten, und die großen Probleme, die nun anstünden, nämlich zuallererst „bessere Bedingungen für die Entstehung der Menschen, ihre Ernährung, Erziehung, Unterrichtung schaffen, die Erde als Ganzes ökonomisch verwalten, die Kräfte der Menschen überhaupt gegen einander abwägen und einsetzen“6, könnten so nicht erfolgversprechend angegangen werden. Stattdessen müssten „die abgeschlossenen originalen Volks-Kulturen“7 überwunden, „eine alle bisherigen Grade übersteigende Kenntnis der Bedingungen der Cultur als wissenschaftlicher Maassstab für ökumenische Ziele“8 erreicht werden, die die ganze Erde umspannen, und dazu zuerst einmal Europa, das Nietzsche hier noch in einer Führungsrolle sieht, vereinigt und den Juden9 dabei ihre wegweisende Rolle zugestanden werden. Für „eine solche bewusste Gesammtregierung“10 der Erde brauche es „höhere Menschen“, die mit überlegener Orientierung neue Ziele für die Welt im Ganzen setzen könnten. Und Nietzsche hatte wohl einen irrlichternden Weltpolitiker wie Kaiser Wilhelm II., aber noch nicht die weltweite Umweltzerstörung durch die Industrialisierung, die Gefahr atomarer Weltkriege und die inzwischen explosive, extreme Reichtumsverteilung vor Augen, mit der wir, neben vielen anderen globalen Problemen, konfrontiert sind. Dagegen erscheine „[d]ie ältere Moral, namentlich die Kant’s, [die] vom Einzelnen Handlungen [verlangt], welche man von allen Menschen wünscht“ (ebd.), nun als „eine schöne naive Sache“ (ebd.): „[A]ls ob ein Jeder ohne Weiteres wüsste, bei welcher Handlungsweise das Ganze der Menschheit wohlfahre, also welche Handlungen überhaupt wünschenswerth seien“ (ebd.). Nietzsche pflegte in solchen Zusammenhängen oft noch eine Sprache, die später durch die Nazis kontaminiert wurde, und verschärfte sie aggressiv, je weniger man ihn hören wollte. Das sollte über seine Weitsicht aber nicht hinwegtäuschen.

II. Nietzsches Politik

PS: Ich sehe bei diesem Aspekt der Philosophie Nietzsches eine große Nähe zum Marxismus. Es gibt da auch eine bemerkenswerte Stelle in Ecce homo, wo er sein Programm wie folgt resümiert:

Meine Aufgabe, einen Augenblick höchster Selbstbesinnung der Menschheit vorzubereiten, einen grossen Mittag, wo sie zurückschaut und hinausschaut, wo sie aus der Herrschaft des Zufalls und der Priester heraustritt und die Frage des warum?, des wozu? zum ersten Male als Ganzes stellt –, diese Aufgabe folgt mit Nothwendigkeit aus der Einsicht, dass die Menschheit nicht von selber auf dem rechten Wege ist, dass sie durchaus nicht göttlich regiert wird, dass vielmehr gerade unter ihren heiligsten Werthbegriffen der Instinkt der Verneinung, der Verderbniss, der décadence-Instinkt verführerisch gewaltet hat.11

Wobei man da sogar an die UNO denken könnte. Während der Unterschied doch vielleicht darin besteht, dass Nietzsche diese „bewusste Gesammtregierung“ ja nicht gerade demokratisch konzipiert. Doch vielleicht ist das auch einfach realistisch und solche umfassenden sozialen und kulturellen Reformen müssen von kleinen Avantgarden angestoßen werden. Trotz seines Anspruchs war ja auch der Marxismus in seiner konkreten Umsetzung in der Praxis ironischerweise näher bei Nietzsche als bei Marx in dieser Hinsicht; und auch die UNO wird von vielen als elitär und ‚abgehoben‘ wahrgenommen. Denken Sie, man müsste angesichts der zahlreichen fundamentalen Menschheitsprobleme, mit denen wir in der Tat gegenwärtig konfrontiert sind, an dieses ‚elitäre‘ Modell sozialer Transformation offenherziger anknüpfen? Oder ließe sich eine radikale Transformation auch demokratischer gestalten, als es bei Nietzsche anklingt?

WS: Die in der Tat herausragende Stelle aus Ecce homo umschreibt noch einmal in Begriffen der Morgenröthe, der sie gilt, was Nietzsche später ‚Nihilismus‘ nennt: die Notwendigkeit einer gänzlichen Neuorientierung der Philosophie, nachdem sich die metaphysisch-christlich-priesterlichen obersten Werte als von Grund auf haltlos erwiesen haben. Die Menschheit muss sich nun darauf besinnen, dass nicht eine höhere Macht ihr Ziele vorgibt, sondern dass sie sich selbst Ziele setzen muss, wenn sie nicht sinnlos herumirren will. Statt ‚Nihilismus‘ zieht Nietzsche zuletzt den in Frankreich aufgekommenen Begriff ‚décadence‘ vor – aus Enttäuschung über die alten Sinnstiftungen sieht man vorerst nur noch Verfall, verneint nur noch. Das dauert bis heute an. Aber es waren eben Metaphysik und Christentum, die versteckt verneint haben, indem sie gegen die tatsächlich lebenswerten Werte jene ‚höheren‘ Werte gesetzt hatten, die sie verneinten oder doch herabwürdigten. Die Philosophen waren bisher oft, fügt Nietzsche an derselben Stelle hinzu, „versteckte Priester“. Sie konstruierten aus der „Verachtung des Leibes“ und seines gesunden „‚Egoismus‘“ „‚das Heil der Seele‘“. Doch da gibt es nun eben starke Gegenbewegungen. Nietzsche spricht hier auch, das darf man nicht verschweigen, von der „Entartung des Ganzen, der Menschheit“, doch ohne wie die Nazis, die das natürlich gerne aufnahmen, damit einen biologischen Rassismus zu verbinden; die Nazi-Ideologie hätte Nietzsche scharf abgelehnt. Er bekannte sich schon zu seiner Zeit klar als Anti-Nationalist, Anti-Sozialist und Anti-Antisemit.

Den damaligen Marxismus hat Nietzsche kaum wahrgenommen; nicht einmal der Name Marx fällt bei ihm (das gilt auch umgekehrt). Hätte er Marx beachtet, hätte er bei ihm wohl eine mutige neue Zielsetzung für die Menschheit wahrgenommen, im „Kampf gegen die Entselbstungs-Moral“, den er auch selbst führte – so endet der oben zitierte Aphorismus. Beide sprachen von „Entfremdung“, und beide konnten dabei auf Ludwig Feuerbach zurückgreifen, der im Christentum eine Entfremdungs-Moral sah: Alles Gute am Menschen wird auf Gott und Gottes Sohn projiziert, das Schlimme bleibt beim Menschen selbst. Doch Marx sah nun in der Entwicklung der (europäischen) Menschheit, und da hätte Nietzsche nicht mitgemacht, einen selbstläufigen, von den Produktionsverhältnissen der aufkommenden Industriegesellschaft vorbestimmten Gang, der schließlich zur Revolution des Proletariats führen musste. Für Nietzsche wäre das nur eine Fremdbestimmung anderer Art gewesen. Er sah, dass es, wo es um die genannten großen Menschheitsprobleme geht, von denen wir gesprochen haben, auch in der Demokratie, die er für „unaufhaltsam“12 hielt, in allen Bereichen nicht ohne orientierungsüberlegene Führungskräfte – nicht herrsch- und selbstsüchtige Autokraten – geht. Da können und müssen sich vielleicht mit der Zeit auch Eliten herausbilden, was aber durchaus in demokratischen Auswahlprozessen möglich ist. ‚Elitär‘ ist ebenfalls zum Kampfbegriff geworden; ‚Elite‘, im 18. Jahrhundert auch aus dem Französischen übernommen, bedeutete ‚Auslese der Besten‘. Können diese sich – in der Aristokratie, im Militär, in der Wirtschaft und im Bankenwesen – zu einer Kaste formieren, z. B. durch gezielte Heiratspolitik, und dauerhaft Machtpositionen einnehmen, wirken sie ‚abgehoben‘. Doch auch das hat sich deutlich überlebt, die Demokratie hat erfolgreich dagegengehalten.

Man muss heute nicht mehr aus einer elitären Kaste abstammen – auch mit diesem Gedanken hat Nietzsche gespielt, als er sich das indische „Gesetzbuch des Manu“ mit seinen menschlich „vornehmen Werthen überall“, seinem „Jasagen zum Leben“ anschaute13 –, um der Menschheit neue Ideen zu einer umsichtigen und weitsichtigen Orientierung für ihre Zukunft zu geben, und auch diese Ideen müssen sich erst in einem demokratischen Prozess durchsetzen. Im Nihilismus als normalem Zustand ist so wie eine „Experimental-Philosophie“14 auch eine „Experimental-Moral“ angesagt – über „lange Jahrhunderte“15 hinweg. Was sich in ihr bewährt, wird dann in Normen, Werten und Gesetzen festgeschrieben und, wenn das hilft, auch Offenbarungen zugeschrieben, damit man sich nun vorerst daran halten kann, und hier kommen die ‚Priester‘ dann wieder zum Zug. Dagegen finden, so Nietzsche, „[d]ie geistigsten Menschen, als die Stärksten, […] ihr Glück, worin Andre ihren Untergang finden würden: im Labyrinth“ (ebd.) – also dort, wo andere sich nicht mehr orientieren können –, „in der Härte gegen sich und Andre, im Versuch; ihre Lust ist die Selbstbezwingung: der Asketismus wird bei ihnen Natur, Bedürfniss, Instinkt“ (ebd.) – wir würden heute sagen, zu einer Orientierungssicherheit, die sie auch anderen vermitteln können. Nietzsche gesteht ihnen aufgrund der höheren „Verantwortlichkeit“ vage auch andere „Rechte“ und „Vorrechte“ zu – da würden wir heute nicht mehr mitgehen, zumindest rechtliche Privilegien wurden durch die inzwischen eingespielten demokratischen Prozeduren überholt. Ideen und Leute mit Ideen müssen im Wettbewerb bleiben, wenn sie erfolgreich sein sollen. Effektives Regieren gerade in den großen Belangen, das nun überall erwartet und eingefordert wird, ist dadurch nicht leichter geworden, aber Entscheidungen können so mehr Zustimmung finden und nachhaltiger durchgesetzt werden.

III. Die Philosophie der Orientierung

PS: Hier ist vielleicht ein guter Punkt, um endlich auf Ihr eigenes Denken zu sprechen zu kommen, das seit einiger Zeit ja genau um den Begriff der „Orientierung“ kreist. 2008 publizierten Sie das umfängliche Werk Philosophie der Orientierung, und seitdem sind zahlreiche Publikationen zu diesem Konzept hinzugekommen. Diese Idee fand seitdem so viel Anklang, dass sich sogar eine eigene Stiftung, die 2019 gegründete Foundation for Philosophical Orientation, auf deren Internetseite man auch englischsprachige Einführungen in die Philosophie der Orientierung zum kostenlosen Download findet (Link), der Popularisierung und Diskussion dieses Begriffs widmet. Möchten Sie vielleicht umreißen, um was es Ihnen dabei geht, und inwiefern Sie in Nietzsche einen Vordenker dieser neuen Philosophie erblicken?

WS: Gerne, ich habe ja bisher schon Nietzsches Philosophieren in Begriffen der Orientierung deutlich zu machen versucht. Nihilismus bedeutete für ihn, wie gesagt, eine denkbar tiefgreifende und schwer auszuhaltende Desorientierung der ganzen europäisch gebildeten Menschheit, als sie den Glauben an Christentum und Metaphysik verlor. In der Folge wollten alle den Nihilismus ‚überwinden‘ – und dabei irgendwie zu absoluten Gewissheiten des alten Typs zurückkehren. Ich habe Nietzsches Philosophieren stets als befreiend empfunden – zu einer umfassend neuen philosophischen Orientierung im Nihilismus als „normalem Zustand“. Ich sah immer deutlicher, dass die Begriffe der großen philosophischen Tradition nicht mehr zu einer solchen Neuorientierung taugten. Ich hatte meine Dissertation, nach einem gründlichen Studium Kants, Hegels, Wittgensteins und Heideggers, dem Grundbegriff der Metaphysik, dem Begriff der Substanz, gewidmet.16 Sie ergab, dass ‚Substanz‘ auf dem Weg von Aristoteles über Descartes und Spinoza zu Leibniz und Kant selbst den Sinn eines festen und absolut gewissen Bestandes verliert und zu einer bloßen Kategorie mit der Funktion wird, im heraklitischen Werden Halt zu finden, einen Halt jedoch auf Zeit, der sich mit der Zeit verschiebt. Das habe ich dann ‚Fluktuanz‘ genannt und dazu meine Habilitationsschrift zu Dilthey und Nietzsche verfasst, in deren Werk sich diese Fluktuanz auf unterschiedliche Weise herausbildet.17 Im Blick auf die Evolution zum Menschen und dann des Menschen in seiner Geschichte rechnen wir heute damit, dass alle Begriffe, auch die der Philosophie, unablässig im Fluss sind und sein müssen, wenn sie mit der Zeit gehen sollen. Darauf hat auch Nietzsche mit seinem „Die Form ist flüssig, der ‚Sinn‘ ist es aber noch mehr …“18 beständig gedrungen. Aufgrund der Kompilation Der Wille zur Macht, die Nietzsches ziemlich verbiesterte Schwester nach seinem Tod sehr einkömmlich organisiert hatte, stilisierte Heidegger dagegen Nietzsches Philosophieren zu einer neuen Metaphysik des Willens zur Macht, die alle bisherige Metaphysik zum Äußersten treiben und damit zu Ende gebracht haben sollte – eine heute nachweislich verfehlte, in ihrer weltweiten Wirkung aber verhängnisvolle Interpretation. Sie diente Heidegger vor allem dazu, sich selbst einen ‚anderen Anfang‘ im abendländischen Philosophieren vorzubehalten. Er versuchte das mit der wieder aufgenommenen Frage nach dem ‚Sinn von Sein‘, die er für die ursprüngliche und eigentliche der Philosophie hielt und die er in seinem späteren Werk auf ein bloßes Hören auf die Zugehörigkeit des menschlichen Daseins zu einem unbestimmbaren ‚Seyn‘ zuschnitt. Doch es ist bis heute unklar, was damit anzufangen sein soll. Bei Heidegger selbst vertrug es sich mit einer tiefen Zustimmung zum Nationalsozialismus und mit einer radikalen Technik-Kritik, die heute monströs anmutet.

Wenn es im Nihilismus um eine große Desorientierung geht, so muss man stattdessen vielleicht gerade bei ihr anfangen und dann mit dem Begriff der Orientierung selbst. Er hatte sich, seit Moses Mendelssohn und Immanuel Kant ihn im Zuge eines religionsphilosophischen Streits vor 250 Jahren in die Philosophie einführten (das ist gegenüber dem Substanz-Begriff, der fast 2.500 Jahre alt ist, eine vergleichsweise kurze Zeit), immer mehr verbreitet und ging in den allgemeinen Sprachgebrauch ein. Nur in der Philosophie war er noch nicht recht angekommen: Nietzsche kannte ihn, gebrauchte ihn aber kaum, Wittgenstein schon mehr, Heidegger begann ihn in seinem frühen Werk Sein und Zeit zu thematisieren, Jaspers verkürzte ihn gleich wieder auf die Orientierung der Philosophie in den und durch die Wissenschaften. Wenn man den Begriff der Orientierung inzwischen überall gebraucht und also auch braucht, so deshalb, weil man sich zu jeder Zeit, in jeder neuen Situation mehr oder weniger neu orientieren muss und dafür eben keine absoluten Gewissheiten mehr, nur Anhaltspunkte hat. Hinter dem, wie wir uns mit unseren begrenzten Ausstattungen in der unendlichen komplizierten Wirklichkeit orientieren, steckt immer noch weit mehr, als man zunächst wahrnimmt und denkt, aber nichts Metaphysisches, nur Komplexeres. Das gilt in der Astronomie, der Physik und der Biologie ebenso wie in der alltäglichen Kommunikation, der Politik, dem Recht, dem Journalismus usw. Am auffälligsten wird das in der Kriminalistik, von der die Fernsehabende zum großen Teil leben: Es ist immer spannend zu verfolgen, was hinter dem ersten Augenschein noch alles herauskommen könnte. Philosophisch gesprochen, haben wir überall nur Anhaltspunkte für das, was wir ‚Sein‘, ‚Wirklichkeit‘, ‚Wahrheit‘ nennen, Punkte, an die wir uns vorläufig und bis auf Weiteres halten. Und es wird allen auch immer deutlicher, dass alle sich stets von einem Standpunkt aus in begrenzten Horizonten und Perspektiven mit jeweils begrenzten Orientierungsfähigkeiten orientieren, also alle Orientierung letztlich individuell ist. Damit müssen wir zurechtkommen, und können das sichtlich auch. Wir können nun nicht mehr bei einem an sich bestehenden Sein, sondern müssen bei der Orientierung anfangen, die uns in unserer Welt jeweils möglich ist. Und man kann auch nicht mehr gut wie noch vor 200 Jahren auf eine bei allen gleiche Vernunft setzen, sondern muss sehen, wie sich in der Orientierung aneinander in der Kommunikation jeweils das einstellt, was man ‚vernünftig‘ nennt. Das kann sehr vielfältig sein.

Das, was man beobachtet, um sich zu orientieren, hält man in Zeichen fest und interpretiert es in Sprachen, die man wiederum in unterschiedlichen Situationen und von unterschiedlichen Standpunkten aus unterschiedlich interpretieren kann. So kann man, wie der späte Wittgenstein es prägnant gefasst hat, letztlich nie wissen, was der andere mit seinen Zeichen und man auch selbst mit seinen eigenen Zeichen meint.19 In aller Orientierung, heißt das, spielt mögliche Desorientierung mit. Davon müssen wir heute ausgehen, und tun das, indem wir unserer eigenen Orientierung und unserer Orientierung aneinander, auch in der Philosophie, überall Spielräume im Verstehen einräumen. Und darauf hat auch Nietzsche, in Jenseits von Gut und Böse (Nr. 27; Link), schon verwiesen.

Man kommt hier mit den Begriffen der bisherigen Erkenntnis-, Entscheidungs- und Handlungstheorie nicht weiter, sondern muss wirklich neu anfangen, wenn man verstehen will, wie man die Welt und einander versteht. Das muss zunächst einmal beschreibend geschehen, und dabei bedarf es, nachdem sich der Anhalt an Jenseitigem als unhaltbar erwiesen hat, auch nicht mehr des abgehobenen Pathos von Predigern, in dem sich Philosoph(inn)en so gerne ergehen. Philosophie wird nur plausibel, wenn sie nahe an alltäglichen Erfahrungen bleibt. Ich versuche, ebenfalls mit dem späten Wittgenstein, „die Wörter von ihrer metaphysischen, wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurückzuführen“20, und sie dennoch auf dem Niveau zu halten, das die Philosophie in ihrer Jahrtausende langen Geschichte erarbeitet hat.

Der Anfang des Philosophierens scheint danach einfach zu sein, dass man irgendwo, im Kleinen oder im Großen, desorientiert ist, sich nicht auskennt, sich nicht zurechtfindet und aus der Desorientierung herauskommen will. Mehr braucht es nicht. Was man dann findet, sind jene Anhaltspunkte, zu denen es immer auch Alternativen gibt, so dass man zu ihnen auf Distanz bleibt, sich immer nur vorläufig an sie hält und also ihnen gegenüber frei bleibt. Orientierung auf Zeit könnte der Sinn der großen Frage nach ‚Sein und Zeit‘ sein, mit dem man auch im Alltag etwas anfangen kann. Zu dieser Orientierung auf Zeit gehört sicher auch, dass Philosoph(inn)en ‚Orientierung geben‘, auch in Gestalt von Ethiken, mit denen sie die Welt besser zu machen versuchen, als sie ihnen jetzt erscheint. Aber das geschieht ebenfalls erkennbar stets von bestimmten Standpunkten aus und auf Zeit, und auch hier gibt es immer plausible Alternativen.

Vom Nihilismus, den Nietzsche ausgerufen hat, bleibt die ständig beunruhigende Ungewissheit zurück, dass es immer auch anders sein, man die Dinge immer auch anders sehen könnte, als man sie in seiner Perspektive wahrnimmt. Das hält wachsam für die Möglichkeit anderer Sichten. Wie sehr wir Orientierung brauchen, weil wir ständig Situationen meistern müssen, in denen wir uns nur unzureichend auskennen, wird nirgendwo so deutlich wie in den globalen Krisen, die uns jetzt einholen. In den USA traut man sich da typischerweise mehr zu. Doch wie ich nun erlebe, können auch hierzulande immer mehr Menschen, im Persönlichen, in ihren Berufen und in den Wissenschaften, die sie betreiben, und auch in ihrem Philosophieren, immer mehr mit dem Neuanfang bei der Orientierung selbst, ohne die es nirgendwo geht, etwas anfangen. Darüber freue ich mich.

IV. Philosophenverstecke

PS: Haben Sie vielen herzlichen Dank für diese umfassende Erläuterung Ihres eigenen Ansatzes, dem hoffentlich eine breite Wirkung beschieden sein wird. Natürlich würde diese Darlegung zahlreiche Nachfragen provozieren – doch vielleicht müssen wir dies einmal bei anderer Gelegenheit nachholen. Ich möchte diesen Austausch stattdessen mit einer etwas anders gearteten Frage abrunden: Nietzsche ist ja ein Philosoph, der schon allein aufgrund seines lebendigen Stils so stark wie wenige andere auch zu einem breiten Publikum spricht. Denn die Menschen fühlen sich von ihm persönlich angesprochen; nicht nur auf einer intellektuellen, sondern nicht zuletzt auf einer emotionalen Ebene. Wenn ich mich nun nicht nur an den Denker, sondern auch den Menschen Stegmaier richten darf, mit all seiner Lebenserfahrung: Gibt es eine Stelle bei Nietzsche, die Sie persönlich besonders berührt hat, die Sie vielleicht sogar in Ihrem persönlichen Werdegang geprägt hat und die Sie gerne mit uns teilen möchten?

WS: Ja, die Stelle gibt es, und ich will sie Ihnen zum Abschluss unseres Gesprächs, für das ich Ihnen herzlich danke, auch verraten. Sie handelt vom „Philosophen-Anspruch auf Weisheit“, und man muss sie sich – Nietzsche war gerade mal 43 Jahre alt, als er sie publizierte, ich werde bald 80 – mit einem Schuss Ironie zu Gemüte führen. Häufig, schreibt er im V. Buch der Fröhlichen Wissenschaft (Nr. 359; Link), das ich so schätze, ist der Anspruch auf Weisheit, also auf eine durch reiche Lebenserfahrung gesättigte philosophische Lehre,

ein Versteck des Philosophen, hinter welches er sich aus Ermüdung, Alter, Erkaltung, Verhärtung rettet, als Gefühl vom nahen Ende, als Klugheit jenes Instinkts, den die Thiere vor dem Tode haben, – sie gehen bei Seite, werden still, wählen die Einsamkeit, verkriechen sich in Höhlen, werden weise… Wie? Weisheit ein Versteck des Philosophen vor – dem Geiste? –

Werner Stegmaier, geboren am 19. Juli 1946 in Ludwigsburg, war von 1994 bis 2011 Professor für Philosophie mit Schwerpunkt Praktische Philosophie an der Universität Greifswald. Von 1999 bis 2017 war er Mitherausgeber der Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung, dem renommiertesten Organ der internationalen Nietzsche-Forschung, sowie der wichtigen Schriftenreihe Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung. Er veröffentlichte zahlreiche Monographien und Sammelbände zu Nietzsches Philosophie und der Philosophie im Allgemeinen, unter anderem Philosophie der Orientierung (2008), Nietzsche zur Einführung (2011) und Luhmann meets Nietzsche. Orientierung im Nihilismus (2016) und jüngst Wittgensteins Orientierung. Techniken der Vergewisserung (2025). Die Weiterentwicklung der von ihm begründeten „Philosophie der Orientierung“ ist sein gegenwärtiger Arbeitsschwerpunkt. Weitere Informationen zu ihm und seinem Werk finden Sie auch auf seiner persönlichen Internetseite: https://stegmaier-orientierung.com/

Fußnoten

1: Vgl. Nachlass 1887, 9[35]. In einer anderen Stelle im Nachlass (1887, 9[60]) heißt es: „Der Nihilism als normales Phänomen“. Auch hier ist „als normales Phänomen“ später hinzugefügt.

2: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 343.

3: Vgl. Nachlass 1887 5[71].

4: Anm. d. Red.: Vgl. dazu auch den Artikel Seht, ich lehre euch den Transhumanisten von Jörg Scheller (Link).

5: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 62.

6: Menschliches, Allzumenschliches, Bd. I, Aph. 24.

7: Ebd. Vgl. auch den vorherigen Abschnitt (Link).

8: Menschliches, Allzumenschliches, Bd. I, Aph. 25.

9: Vgl. Jenseits von Gut und Böse, Aph. 251.

10: Menschliches, Allzumenschliches, Bd. I, Aph. 25.

11: Ecce homo, Morgenröthe, Nr. 2.

12: Menschliches, Allzumenschliches, Bd. II, Der Wanderer und sein Schatten, Aph. 275.

13: Der Antichrist, Nr. 56 & 57.

14: Nachlass 1888 16[32].

16: Substanz. Grundbegriff der Metaphysik (Stuttgart-Bad Cannstatt 1977).

17: Philosophie der Fluktuanz. Dilthey und Nietzsche (Göttingen 1992).

18: Zur Genealogie der Moral II, Nr. 12.

19: Vgl. Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 504.

20: Ebd., § 116.