#

Der Antichrist

Vom Leugner über die Verschwörungstheorie zum Ghosting

Nietzsche und die sozialen Verwerfungen durch heute grassierende Ressentiments

Vom Leugner über die Verschwörungstheorie zum Ghosting

Nietzsche und die sozialen Verwerfungen durch heute grassierende Ressentiments

Nachdem sich Hans-Martin Schönherr-Mann bereits in zwei Artikeln auf diesem Blog mit Nietzsches Ressentiment-Begriff beschäftigte (hier und dort), widmet er sich in diesem nun der Frage, wie er sich auf die aktuelle gesellschaftliche Situation anwenden lässt.

Seine These: Die heutige politische Landschaft ist durch viele Zerwürfnisse geprägt, die auf Ressentiments beruhen. Sie verdanken sich der Schwächen der eigenen Argumente. So diffamiert man Kritiker als ‚Corona-‘ oder ‚Klima-Leugner‘. Die Einwände werden gerne als Verschwörungstheorien gebrandmarkt, darf man heute ‚Cui bono?‘ nicht mehr fragen. Oder man bricht zum Selbstschutz gleich kommentarlos den Kontakt ab. Das entspricht nicht nur an vielen Stellen Nietzsches Ressentiment-Verständnis, gerade weil er selbst davon nicht frei ist, aber nach Wegen hinaus sucht.

Der Frage „Worin besteht die Aktualität von Nietzsches Analyse und Kritik des ‚Ressentiments‘?“ widmet sich auch der diesjährige Eisvogel-Preis für radikale Essayistik, bei dem man erneut bis zu 750 Schweizer Franken gewinnen kann. Einsendeschluss ist der 25. August. Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie hier.

Wenn Sie sich den Artikel lieber anhören möchten, finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Halkyonischen Assoziation eine audiovisuelle Version, eingelesen vom Autoren selbst (Link) – oder auf Soundcloud eine rein Audioaufzeichnung (Link).

Nietzsches Techniken des Philosophierens

Mit Seitenblicken auf Wittgenstein und Heidegger

Nietzsches Techniken des Philosophierens

Mit Seitenblicken auf Wittgenstein und Heidegger

Ein fester Bestandteil der jährlichen Jahrestagung der Nietzsche-Gesellschaft ist die „Lectio Nietzscheana Naumburgensis“, bei der ein besonders verdienter Forscher am letzten Tag noch einmal ausführlich über das Thema des Kongresses spricht und einen prägnanten Schlusspunkt setzt. Beim letzten Mal wurde diese besondere Ehre Werner Stegmaier zuteil, dem langjährigen Herausgeber der wichtigen Fachzeitschrift Nietzsche-Studien und Verfasser zahlreicher wegweisender Monographien zur Philosophie Nietzsches. Das Thema der Tagung, die vom 16. bis 19. Oktober stattfand, lautete „Nietzsches Technologien“ (Emma Schunack berichtete).

Dankenswerterweise erlaubte uns Werner Stegmaier, diesen Vortrag in voller Länge zu publizieren. Er widmet sich in ihm dem Thema des Kongresses aus einer unerwarteten Sicht. Es geht hier nicht um das, was man landläufig unter „Technologien“ versteht – Maschinen, Cyborgs oder Automaten –, sondern um Nietzsches denkerische und rhetorische Techniken. Durch welche Methoden gelang es Nietzsche so zu schreiben, dass sein Werk bis heute immer wieder neue Generationen von Leserinnen und Lesern nicht nur überzeugt, sondern auch begeistert? Und was ist von ihnen zu halten? Er vergleicht dabei Nietzsches Techniken mit denen von zwei anderen bedeutenden Denkern der Moderne, Martin Heidegger (1889-1976) und Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Alle drei Philosophen verabschieden sich seines Erachtens von den in der Antike begründeten klassischen Techniken des begrifflichen Philosophierens und erkunden radikal neue, um ein neues Philosophieren im Zeitalter des „Nihilismus“ zu erproben. An die Stelle eines einsinnigen, metaphysischen Verständnisses von Rationalität tritt ein plurales, perspektivisches Denken, das sich notwendig völlig anderer Techniken bedienen muss. Der Artikel schafft einen grundlegend neuen Rahmen für das Verständnis von Nietzsches Denken und seines philosophischen Kontexts.

„Friede mit dem Islam“?

Wanderungen mit Nietzsche durch Glasgows muslimischen Süden: Teil 2

„Friede mit dem Islam“?

Wanderungen mit Nietzsche durch Glasgows muslimischen Süden: Teil 2

Im zweiten Teil seines Artikels über seine Reise durch den muslimisch geprägten Süden Glasgows geht unser Stammautor Henry Holland vertieft auf Nietzsches immer wieder aufflammende Beschäftigung mit der Religion Mohammeds ein, erläutert näher, wie der französische Künstler und Theoretiker Pierre Klossowski in seinem experimentellen Roman Der Baphomet Nietzscheanismus, sexuelle Transgression und vom Islam inspirierte Mystik in eigensinniger Weise verband und kehrt dann noch einmal zurück in die schottische Großstadt, um seinen Reisebericht abzurunden.

Aus dem Englischen übersetzt von Lukas Meisner und Paul Stephan.

Im Bann der Maschine

Nietzsches Umwertung der Maschinenmetapher im Spätwerk

Im Bann der Maschine

Nietzsches Umwertung der Maschinenmetapher im Spätwerk

In der vergangenen Woche berichtete Emma Schunack von der diesjährigen Jahrestagung der Nietzsche-Gesellschaft zum Thema Nietzsches Technologien (Link). Ergänzend dazu untersucht Paul Stephan in seinem Beitrag in dieser Woche, wie Nietzsche die Maschine als Metapher einsetzt. Der Befund seiner philologischen Tiefenbohrung mitten durch Nietzsches Schriften: Während er in seinen Frühschriften an die romantische Maschinenkritik anknüpft und die Maschine als Bedrohung der Menschlichkeit und Authentizität beschreibt, vollzieht sich ab 1875, zunächst in seinen Briefen, eine überraschende Wendung. Auch wenn Nietzsche noch gelegentlich an die alte Entgegensetzung von Mensch und Maschine anknüpft, beschreibt er sich nun zunächst selbst als Maschine und befürwortet schließlich eine Verschmelzung bis hin zur Identifikation von Subjekt und Apparat sogar, konzipiert Selbst- als Maschinenwerdung. Dies hängt mit der sukzessiven allgemeinen Abkehr Nietzsches von den humanistischen Idealen seiner frühen und mittleren Schaffensperiode und der zunehmenden ‚Verdunkelung‘ seines Denkens zusammen – nicht zuletzt der Entdeckung der Idee der „ewigen Wiederkunft“. Aus einer Kritik der kapitalistischen Gesellschaftsmaschine wird ihre radikale Affirmation – amor fati als amor machinae.

Nietzsche und die Philosophie der Orientierung

Im Gespräch mit Werner Stegmaier

Nietzsche und die Philosophie der Orientierung

Im Gespräch mit Werner Stegmaier

Anlässlich des 125. Todestags von Nietzsche am 25. August unterhielten wir uns mit zwei der international anerkanntesten Nietzsche-Experten, Andreas Urs Sommer und Werner Stegmaier. Während sich das Gespräch mit Sommer (Link) vor allem um Nietzsches Leben drehte, sprachen wir mit letzterem über sein Denken, dessen Aktualität und Stegmaiers eigene „Philosophie der Orientierung“. Was sind Nietzsches zentrale Einsichten? Und inwiefern helfen sie uns dabei, uns in der Gegenwart zurechtzufinden? Was bedeutet sein Konzept des „Nihilismus“? Und was sind die politischen Implikationen seiner Philosophie?

Eine neue Nietzsche-Biographie

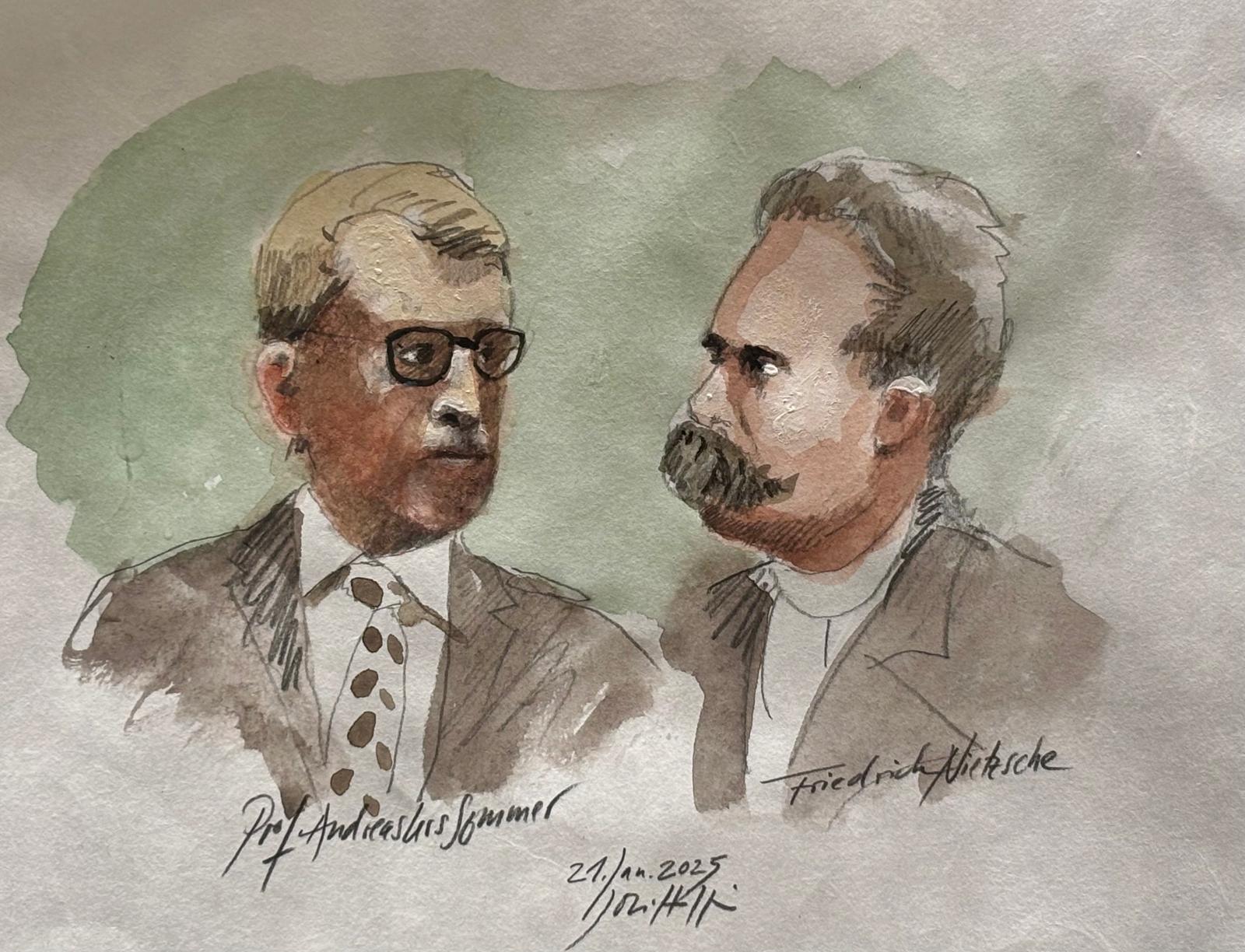

Im Gespräch mit Andreas Urs Sommer

Eine neue Nietzsche-Biographie

Im Gespräch mit Andreas Urs Sommer

Vor 125. Jahren, am 25. August 1900, starb der Philosoph Friedrich Nietzsche. Dieses bedeutende Datum nehmen wir zum Anlass, um rund um den diesjährigen Jahrestag seiner Geburt am 15. Oktober 1844 herum Interviews mit zweien der international renommiertesten Nietzsche-Forschern, Andreas Urs Sommer und Werner Stegmaier, zu publizieren. Der Freiburger Philosophieprofessor Sommer arbeitet gerade an einer umfangreichen Biographie des Denkers, weshalb sich das Gespräch mit ihm insbesondere um dessen Leben drehte; das Gespräch mit seinem Greifswalder Kollegen, in dem es vor allem um Nietzsches Denken geht, wird in Kürze folgen (Link). Dass beides nicht zu trennen ist, wird sich schnell zeigen. Wir befragten den Experten u. a. zu Nietzsches Charakter, seiner Sexualität und der Frage, inwiefern er das lebte, was er verkündete.

Warum sich viele nicht mehr für die Demokratie engagieren!

Individualismus als politische und soziale Gefahr bei Tocqueville und Nietzsche – aber auch als Chance

Warum sich viele nicht mehr für die Demokratie engagieren!

Individualismus als politische und soziale Gefahr bei Tocqueville und Nietzsche – aber auch als Chance

Individualismus, gar Egoismus sind in allen politischen, religiösen und sozialen Lagern verpönt. Sie werden dem Liberalismus und dem Kapitalismus zugeschrieben. Solche Menschen setzen sich nicht für andere ein, engagieren sich nicht politisch oder für die Umwelt. Sie huldigen auch keinem gemeinsamen Weltverständnis und verhalten sich dadurch verantwortungslos. Die Nietzscheanerin lässt sich von solchen Verdikten nicht beeindrucken. Sie tanzt – nicht nur!

Moralische Schwäche in Macht verwandeln

Nietzsche und der Ressentiment-Vorwurf

Moralische Schwäche in Macht verwandeln

Nietzsche und der Ressentiment-Vorwurf

Fremde erscheinen vielen unheimlich. Prompt befürchten sie, dass diese Fremden ihnen schaden. Viele passabel Verdienende halten Bürgergeldempfänger für faul und gönnen diesen daher die staatliche Unterstützung nicht. Vielen Gebildeten erscheinen Ungebildete grob und einfältig, mit denen sie daher möglichst nichts zu tun haben wollen, denen sie nicht trauen. Religiöse Menschen fürchten sich oft vor Atheisten, die ihrerseits Berührungsängste vor der Religion haben. Was man nicht kennt, erscheint häufig als gefährlich und das wertet man vorschnell ab. Solcherart Vorurteile führen zur Ablehnung, die sich häufig so verfestigt, dass Gegenargumente gar nicht mehr gehört werden. Das ist Ressentiment, das es schon lange gibt, das aber heute in vielen politischen und sozialen Debatten Konsens fast unmöglich macht. Das kann in Hass und Verachtung ausarten und daran anschließend in Gewalt ob zwischen Arm und Reich, Rechts und Links, Machos und Feministinnen, Abtreibungsgegnern und Abtreibungsbefürwortern, Vegetariern und Fleischessern. Wenn sich eine Seite durchsetzt, zwingt sie den anderen ihre Werte auf, wird das Ressentiment sogar schöpferisch. Allemal verhindert es, dass man sich darum bemüht, den anderen zu verstehen. Für Nietzsche treibt das Ressentiment seit langem den Streit über das moralisch Gebotene.

„Ressentiment“ ist einer der Schlüsselbegriffe von Nietzsches Spätwerk. Der Philosoph meint damit einen verinnerlichten und verfestigten Affekt der Rache, der zur Herausbildung eines insgesamt verneinenden Weltzugangs führt. Insbesondere in Zur Genealogie der Moral versucht Nietzsche zu zeigen, dass die gesamte europäische Kultur seit dem Aufstieg des Christentums auf diesem Affekt fuße. Judentum und Christentum propagierten in ihrem Hass auf die Aristokraten eine Ethik der Schwachen – in diesem Akt werde das Ressentiment kreativ. Nietzsche will nun mit einer neuen kreativen Ethik zu einer neuerlichen Umwertung der Werte beitragen, um zu einer lebensbejahenden aristokratischen Ethik der „Starken“ zurückzufinden. Hans-Martin Schönherr-Mann führt in diesem Artikel in Nietzsches Überlegungen zum Ressentiment ein und arbeitet heraus, was den gegenseitigen Ressentiment-Vorwurf bis heute so populär macht.

Zwischen Ungeheuern und Abgründen

Wanderungen durch den Nihilismus der Moderne auf den Spuren Nietzsches und Kierkegaards – Teil 2

Zwischen Ungeheuern und Abgründen

Wanderungen durch den Nihilismus der Moderne auf den Spuren Nietzsches und Kierkegaards – Teil 2

In diesem zweiteiligen Essay untersucht Paul Stephan, inwiefern bei Nietzsche der Wanderer als Personifikation des modernen Nihilismus dient. Nachdem er sich im ersten Teil (Link) vor allem mit der allgemeinen kulturellen Bedeutung von Bewegungsmetaphern und der Metapher des Wanderns bei Nietzsches wichtigem Bruder im Geiste, dem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, beschäftigte, wird es nun vor allem um Nietzsche selbst gehen.

Der Abdruck des Erziehers

Die Omnipräsenz Schopenhauers in der Philosophie Nietzsches II

Der Abdruck des Erziehers

Die Omnipräsenz Schopenhauers in der Philosophie Nietzsches II

Nachdem Tom Bildstein im ersten Teil dieses Artikels (Link) darlegte, wie sich Nietzsche im Laufe der 1870er Jahre vom Schopenhauer-Verehrer zum -Kritiker wandelte, untersucht er im Folgenden genauer, wie der reife Nietzsche Schopenhauers Pessimismus überwinden und ihm eine „lebensbejahende“ Philosophie entgegensetzen möchte. Schopenhauers „Wille zum Leben“, den der Misanthrop asketisch verneint sehen möchte, soll dem „Willen zur Macht“ weichen als Grundprinzip allen Lebens, das sich nicht widerspruchslos verneinen lässt.

Nietzsche und die Ukraine

Ein Gespräch mit Vitalii Mudrakov

Nietzsche und die Ukraine

Ein Gespräch mit Vitalii Mudrakov

Vitalii Mudrakov ist einer der führenden Nietzsche-Experten der Ukraine. Aufgrund des Krieges lebt er mit seiner Familie derzeit in Deutschland. Paul Stephan unterhielt sich mit ihm ausführlich über einige Aspekte der reichhaltigen ukrainischen Nietzsche-Rezeption im Kontext der vielfach ignorierten eigenständigen Kulturgeschichte des Landes. Sie zeigt, dass Nietzsches freiheitliches Denken immer wieder zentrale Protagonisten der ukrainischen Kultur in ihrem Ringen um eine unabhängige Nation frei von habsburgischer, zaristischer oder sowjetischer Fremdherrschaft inspirierte – und heute wieder den Kampf um die eigene Selbstbehauptung angesichts der russischen Invasion.

Das Pfeifen im Walde, der Schrei nach Liebe

Nietzsches Echo in der Heavy-Metal-Musikszene

Das Pfeifen im Walde, der Schrei nach Liebe

Nietzsches Echo in der Heavy-Metal-Musikszene

Wie kaum ein anderer Philosoph hat Friedrich Nietzsche Spuren in der Populärkultur hinterlassen – weniger im gefälligen Unterhaltungsmainstream, dafür eher in Subkulturen und in künstlerischen Positionen, die als „edgy“ und „dark“ gelten. In dieser „Underworld“ sind Nietzsches Aphorismen, Schlagworte, Parolen und Invektiven weit verbreitet – etwa in den auf gesellschaftliche und ästhetische Provokation fixierten musikalischen Genres von Heavy Metal, Hardcore und Punk. Woran liegt das?

Ist Nietzsche ein Pubertätsphilosoph?

Ist Nietzsche ein Pubertätsphilosoph?

In ihrem Beitrag zur Reihe „Was bedeutet Nietzsche für mich?“ geht unsere Stammautorin Natalie Schulte der Frage nach, ob man den Denker als „Pubertätsphilosophen“ bezeichnen kann und berichtet über ihre eigene Beziehung zu ihm.

Menke fascinirt.

Ist Befreiung Faszination?

Menke fascinirt.

Ist Befreiung Faszination?

In seiner jüngst erschienenen Studie Theorie der Befreiung fasst der Frankfurter Philosoph Christoph Menke Befreiung als „Faszination“, als lustvolle Desubjektivierung und Hingabe. Er bezieht sich dabei an entscheidender Stelle auf Nietzsche – doch für den bedeutet „Faszination“ gerade Verhexung, die Verstrickung in Unfreiheit und Ressentiment. Kann uns die mystische Kraft der Faszination wirklich befreien – oder ist nicht eher Nietzsche Recht zu geben und Befreiung bedeutet vor allem Selbstermächtigung und Autonomie, die faszinierte Aufopferung hingegen Unterwerfung, nicht zuletzt unter einen faschistischen Führer?