Moralische Schwäche in Macht verwandeln

Nietzsche und der Ressentiment-Vorwurf

Moralische Schwäche in Macht verwandeln

Nietzsche und der Ressentiment-Vorwurf

Fremde erscheinen vielen unheimlich. Prompt befürchten sie, dass diese Fremden ihnen schaden. Viele passabel Verdienende halten Bürgergeldempfänger für faul und gönnen diesen daher die staatliche Unterstützung nicht. Vielen Gebildeten erscheinen Ungebildete grob und einfältig, mit denen sie daher möglichst nichts zu tun haben wollen, denen sie nicht trauen. Religiöse Menschen fürchten sich oft vor Atheisten, die ihrerseits Berührungsängste vor der Religion haben. Was man nicht kennt, erscheint häufig als gefährlich und das wertet man vorschnell ab. Solcherart Vorurteile führen zur Ablehnung, die sich häufig so verfestigt, dass Gegenargumente gar nicht mehr gehört werden. Das ist Ressentiment, das es schon lange gibt, das aber heute in vielen politischen und sozialen Debatten Konsens fast unmöglich macht. Das kann in Hass und Verachtung ausarten und daran anschließend in Gewalt ob zwischen Arm und Reich, Rechts und Links, Machos und Feministinnen, Abtreibungsgegnern und Abtreibungsbefürwortern, Vegetariern und Fleischessern. Wenn sich eine Seite durchsetzt, zwingt sie den anderen ihre Werte auf, wird das Ressentiment sogar schöpferisch. Allemal verhindert es, dass man sich darum bemüht, den anderen zu verstehen. Für Nietzsche treibt das Ressentiment seit langem den Streit über das moralisch Gebotene.

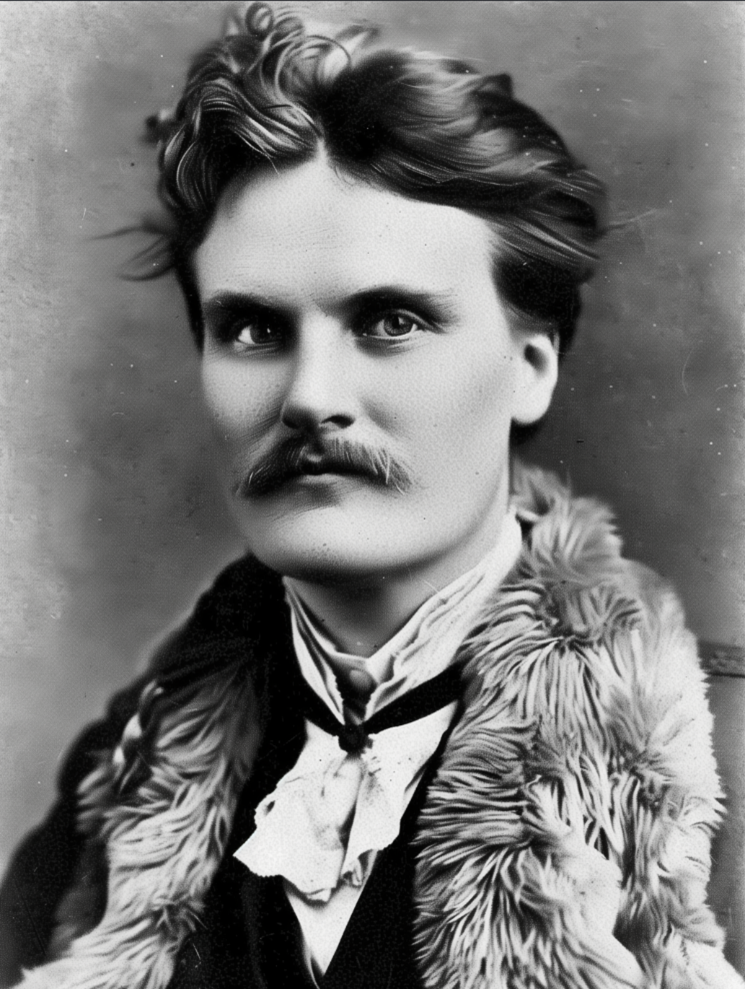

„Ressentiment“ ist einer der Schlüsselbegriffe von Nietzsches Spätwerk. Der Philosoph meint damit einen verinnerlichten und verfestigten Affekt der Rache, der zur Herausbildung eines insgesamt verneinenden Weltzugangs führt. Insbesondere in Zur Genealogie der Moral versucht Nietzsche zu zeigen, dass die gesamte europäische Kultur seit dem Aufstieg des Christentums auf diesem Affekt fuße. Judentum und Christentum propagierten in ihrem Hass auf die Aristokraten eine Ethik der Schwachen – in diesem Akt werde das Ressentiment kreativ. Nietzsche will nun mit einer neuen kreativen Ethik zu einer neuerlichen Umwertung der Werte beitragen, um zu einer lebensbejahenden aristokratischen Ethik der „Starken“ zurückzufinden. Hans-Martin Schönherr-Mann führt in diesem Artikel in Nietzsches Überlegungen zum Ressentiment ein und arbeitet heraus, was den gegenseitigen Ressentiment-Vorwurf bis heute so populär macht.

Seit dem Beginn der Moderne im 18. Jahrhundert, der die Auflösung eines einheitlichen christlichen Weltzugangs mit sich brachte, befinden sich die betroffenen europäischen Gesellschaften in einem Dauerkonflikt der Ideologien und Weltanschauungen. Der französische Philosoph Paul Ricœur spricht von einem Krieg der Interpretationen, genauer einem „Konflikt der rivalisierenden Hermeneutiken“1. In einer solchen Situation macht das Ressentiment Karriere. Weil man andere Weltverständnisse nicht widerlegen kann, da sie von anderen Prämissen ausgehen, lehnt man sie häufig mit einer emotionalen Heftigkeit ab, die eine gegenseitige Bemühung, den Anderen zu verstehen, von vorherein ausschließt. So schaukelt sich das Ressentiment schnell gegenseitig hoch.

I. Das Ressentiment im heutigen Krieg der Ideologien

Richtig Fahrt nahm der Ressentiment-Vorwurf dadurch auf, dass die Aufklärung im 18. Jahrhundert mit ihrer Forderung nach Menschenrechten die Idee propagierte, die Menschen als rechtlich gleichgestellt zu begreifen. Ein Jahrhundert später kam noch die soziale Gleichheit hinzu. Beide Vorstellungen von Gleichheit bleiben bis heute unerfüllt. So bemerkt Jürgen Große: „Ressentimentgefühl und Ressentimentbegriff werden zusehends mit Fragen sozialer Gerechtigkeit konnotiert, insbesondere mit frustriertem Gleichheitsverlangen.“2

So sehen sich die Menschen sozial und politisch enttäuscht. Kapitalistische und konservative Weltbilder verhindern die Gleichheit, was aus politisch linker Perspektive zu Aversionen und politischen Konflikten führt, so dass sich viele sozial benachteiligt fühlen. Max Hartung schreibt: „Stets waltet eine Dialektik innerhalb der Geschichte: das schlechte Gewissen der Hörigen und die Fremdbestimmung durch das Gesetz, die subtilen Spiralen der Macht und die darin inbegriffenen, ohne ihr Wissen von Ressentiment getriebenen Subjekte“3.

Während in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rechte und faschistische Ideologien in vielen Ländern dominierten und aggressiv liberales und linkes Denken mit Terror verfolgten, sehen sich heutige Vertreter solcher Weltbilder an den Rand gedrängt, wiewohl sie in den letzten Jahrzehnten kräftigen Auftrieb erhielten. Oliver Nachtwey bemerkt: „Materielle und kulturelle Statusängste sind Treiber von Ressentiments, negativen Affekten, identitärer Schließung und von Verschwörungstheorien – Aspekte, die schon früh als Kennzeichen autoritärer Persönlichkeitsstrukturen ausgemacht wurden.“4

II. Nietzsches fabelhafte wahre Welt

Nietzsche entwickelt seinen Ressentiment-Begriff fokussierter und differenzierter. Als einer der ersten erkennt er, dass es durch den Krieg der Ideologien keine richtige einzige Wirklichkeit mehr gibt, diese vielmehr nur noch verschiedene Interpretationen sind, die sich gegenseitig nicht widerlegen können. So schreibt er: „Die wahre Welt haben wir abgeschafft: welche Welt blieb übrig? die scheinbare vielleicht? . . . Aber nein! mit der wahren Welt haben wir auch die scheinbare abgeschafft!“5

So ist für Nietzsche die wahre Welt zu einer Fabel geworden. Daher können sich die verschiedenen Weltbilder nur mit Ablehnung begegnen, die sich nicht begründen lässt, außer durch ein Feindbild bzw. aus einem gegenseitigen Ressentiment heraus.

Der Szientismus versucht heute dieses Dilemma mit einem wissenschaftlichen Weltbild zu überwinden. Aber die Wissenschaften entgehen weder dem Problem der Differenz zwischen Sprache und Welt noch ihrer Methodenabhängigkeit und der Subjektivität aller Wahrnehmung, die durch Intersubjektivität nicht ausgehebelt werden kann. Nietzsches Verdikt von der fabelhaften wahren Welt bleibt folglich bestehen.

III. Das Ressentiment der Schwachen gegenüber den Starken

Für Nietzsche verdankt sich das Ressentiment denn auch keinem Krieg der Ideologien. Vielmehr hat es eine weiterreichende Herkunft. Im Grunde entspringt es dem Konflikt zwischen Arm und Reich bereits in der Antike. Vermittelt wird das für Nietzsche aber zunächst durch die jüdischen Priester. Er schreibt: „Die ganz großen Hasser in der Weltgeschichte sind immer Priester gewesen, auch die geistreichsten Hasser: – gegen den Geist der priesterlichen Rache kommt überhaupt aller übrige Geist kaum in Betracht.“6

Die Priester hassten, so Nietzsche, nämlich die Aristokratie, also die Starken und Reichen, weil sie diesen unterlegen waren. Ihnen gegenüber entwickelten sie aus dem Gefühl der Unterlegenheit und der Machtlosigkeit einen Widerwillen, das Ressentiment, aus dem heraus sie an der Aristokratie Rache nahmen.

Aber wie nahmen sie Rache? Dadurch, dass sie deren ethische Werte entwerteten und an deren statt die Werte der Armen setzten. Sind letztere nicht immer schon die natürlichen ethischen Orientierungen? Keineswegs, worauf Nietzsche hinweist: „Man nahm den Werth, dieser ‚Werthe‘ als gegeben, als thatsächlich, als jenseits aller In-Frage-Stellung“7.

Diesen Eindruck hat aber erst das Christentum vermittelt. Ursprünglich – d. h. vor dem Juden- und dem Christentum – war das ethisch Gute gerade nicht an die Armen und Schwachen gekoppelt, entsprang es gerade nicht deren Hilfsbedürftigkeit. Für Nietzsche hatte es einen ganz anderen Ursprung, wenn er schreibt:

Das Pathos der Vornehmheit und Distanz, […] das dauernde und dominirende Gesamt- und Grundgefühl einer höheren herrschenden Art im Verhältnis zu einer niederen Art, zu einem „Unten“ – das ist der Ursprung des Gegensatzes „gut“ und „schlecht“.[…] Es liegt an diesem Ursprunge, dass das Wort „gut“ sich von vornherein durchaus nicht nothwendig an „unegoistische“ Handlungen anknüpft[.]8

Das lässt sich durch Platon belegen, für den Gerechtigkeit heißt, „dass jeder das Seinige verrichtet.“9 Das Gute, auch das ethisch Gute, ist seine Natur zu erfüllen. Wenn diese einen zum Handwerker gemacht hat, soll er nicht versuchen, sich in die Geschäfte der Mächtigen und Reichen einzumischen. Natürlich heißt Reichtum Adel und verkörpert das ethisch Gute. Armut ist dagegen ethisch schlecht und neigt zur Bosheit.

IV. Die Umwertung aller Werte

Just diese Relation ins Gegenteil verkehrt haben nach Nietzsche die jüdischen Priester,

die gegen die aristokratische Werthgleichung (gut = vornehm = mächtig = schön = glücklich = gottgeliebt) mit einer furchteinflössenden Folgerichtigkeit die Umkehrung gewagt und mit den Zähnen des abgründlichsten Hasses (des Hasses der Ohnmacht) festgehalten haben, nämlich „die Elenden sind allein die Guten, die Armen, Ohnmächtigen, Niedrigen sind allein die Guten, die Leidenden, Entbehrenden, Kranken, Hässlichen sind auch die einzig Frommen, die einzig Gottseligen, für sie allein gibt es Seligkeit, – dagegen ihr, ihr Vornehmen und Gewaltigen, ihr seid in alle Ewigkeit die Bösen, die Grausamen, die Lüsternen, die Unersättlichen, die Gottlosen, ihr werdet auch ewig die Unseligen, Verfluchten und Verdammten sein!“10

Man darf bezweifeln, ob Nietzsche die religiöse Welt des Judentums vor dem Beginn des Christentums angemessen umschreibt. Die antiken Religionen, d. h. ihre priesterlichen Vertreter, die gemeinhin den Herrschenden dienten, partizipierten dadurch an der Macht und damit auch am Reichtum. Aber Nietzsche verweist im Weiteren auf das Christentum, das ursprünglich eine jüdische Sekte war. Wie schreibt doch Agnes Heller: „Jesus war kein Christ, und er war natürlich auch kein Europäer.“11

So erscheint es naheliegender, diese Umwertung der Werte, die Entwertung aristokratischer Moral und die Hochschätzung einer Ethik der Schwachen, primär mit den Christen in Verbindung zu bringen, zumindest angesichts ihrer Anfänge. Damit verdankt sich auch das Ressentiment dann primär den Christen, die auch die Armen in ihre Reihen aufnahmen und die während ihrer Anfänge nicht mit den politischen Mächten kollaborieren konnten, wurden sie doch streckenweise im Römischen Reich verfolgt, weil sie Mission betrieben, was allen Kulten untersagt war. Nietzsche schreibt auch weiter: „Man weiss, wer die Erbschaft dieser jüdischen Umwerthung gemacht hat . . . Ich erinnere […] an den Satz, […] – dass nämlich mit den Juden der Sklavenaufstand in der Moral beginnt“12, den aber die Christen erfolgreich bis zu Ende kämpften, um dadurch mit einer neuen Struktur von Ethik die Welt nachhaltig anders zu interpretieren und zu verändern.

V. Das Ressentiment als kreative Kraft

Aber haben sie nicht alles gelassen, wie es war? Denn daran anschließend wird Max Weber sich die Frage stellen, wie eine an der Armut orientierte Religion zu einer solchen Macht- und Prachtentfaltung kommen konnte, wie man sie besonders in Rom damals spürte. Seine Antwort lautete „durch ungeplante Nebeneffekte“13, so sein Biograph Jürgen Kaube: Die Armutsregel der Mönche in den Klöstern führte zur Anhäufung immensen Reichtums.

Mit der moralischen Wende, Armut und Schwäche zu hohen Tugenden zu erheben, während Reichtum und Macht skeptisch beäugt wird, an die Stelle des Hochmuts die Demut tritt, vollendeten die Christen nicht nur die Umwertung aller Werte. Vielmehr entwerteten sie für Nietzsche damit das Leben selbst, was aber neue Werte zur Folge hatte. Nietzsche schreibt:

Der Sklavenaufstand in der Moral beginnt damit, dass das Ressentiment selbst schöpferisch wird und Werthe gebiert: […]. Während alle vornehme Moral aus einem triumphierenden Ja-sagen zu sich selber herauswächst, sagt die Sklaven-Moral von vornherein Nein zu einem „Ausserhalb“, zu einem „Anders“, zu einem „Nicht-selbst“: und dies Nein ist ihre schöpferische That.14

Mit dieser Kreativität des Ressentiments, mit diesem Wechsel vom Guten ins Böse und vom Bösen ins Gute erläutert Nietzsche die Moral nicht mehr aus sich selbst, gewissermaßen kausal – das Gute aus dem Guten bzw. als eine Geschichte des Guten –, sondern aus ihrem Gegenteil, also genealogisch: Das heutige ethisch Gute entspringt dem Bösen, wie nämlich der heutigen Ethik die antike aristokratische Ethik der Stärke erscheinen muss. Das ist der Sinn von Nietzsches Konzept der Genealogie.

So verkörpert der Altruismus das ethisch Gute, während der Egoismus nicht bloß das Böse darstellt. Vielmehr erscheint er heute so, als hätte er mit Ethik gar nichts zu tun. Nietzsche entlarvt dagegen diese Verdrängung der Herkunft des Guten just aus diesem Bösen. Er schreibt:

Vielmehr geschieht es erst bei einem Niedergange aristokratischer Werthurtheile, dass sich dieser ganze Gegensatz „egoistisch“ „unegoistisch“ dem menschlichen Gewissen mehr und mehr aufdrängt, – es ist, um mich meiner Sprache zu bedienen, der Heerdeninstinkt, der mit ihm endlich zu Worte (auch zu Worten) kommt. […] ( […] heute herrscht das Vorurtheil, welches „moralisch“, „unegoistisch“, „désintéressé“ als gleichwertige Begriffe nimmt, bereits mit der Gewalt einer „fixen Idee“ und Kopfkrankheit).15

VI. Egoismus statt Altruismus

Nietzsche dagegen will keinesfalls Altruist sein. Für ihn ist Sokrates’ Konzept, lieber Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun, lebensfeindlich und bereitet den Weg für des Nazareners Gebot, nach dem man seine Feinde lieben soll. Stattdessen beruft sich Nietzsche auf den Buddhismus und propagiert in dessen Sinn den Egoismus, der für die christliche Moral wie die rationale Ethik im Anschluss an Kant fast die höchste Unmoral darstellt. Der Buddhismus dagegen

wehrt sich gegen nichts mehr als gegen das Gefühl der Rache, der Abneigung, des ressentiment […]. Die geistige Ermüdung, die er vorfindet, und die sich in einer allzu großen „Objektivität“ (das heisst Schwächung des Individual-Interesses, Verlust an Schwergewicht, an „Egoismus“) ausdrückt, bekämpft <er> mit einer strengen Zurückführung auch der geistigsten Interessen auf die Person. In der Lehre Buddhas wird der Egoismus Pflicht[.]16

Also sprach Zarathustra im selben Sinn, „dass sein Wort die Selbstsucht seligpries, die heile, gesunde Selbstsucht, die aus mächtiger Seele quillt.“17

Nur der Egoismus entfaltet kein Ressentiment, das jener für Nietzsche nicht nötig hat, weil es sich zunächst als Selbsthass in die überwältigende christliche Liebe des Nächsten transformiert, der reine Wille zur Macht der Schwachen. Denn wer sich dem verweigert, ist ein böser Sünder, auf den sich dann das Ressentiment richtet wie an den Anfängen im Judentum auf die Aristokraten. Durch diese Umwertung der Werte ist das Ressentiment schöpferisch geworden.

Es fragt sich freilich, ob der Egoismus doch ähnlich vom Ressentiment beseelt wird. Nietzsche selber hasst das Christentum und die „letzten Menschen“18, die sich materialistisch vom Christentum abwenden: Sozialisten und Liberale. Aus dem Egoismus heraus und in Abgrenzung gegenüber aller traditionellen Moral will Zarathustra neue Werte entwerfen, die den Menschen über sich hinaus weisen. Wird derart das Ressentiment nicht erst recht schöpferisch? Nietzsche will ja kreativ sein, das mittelalterliche Christentum gerade nicht. Allemal handelt es sich um eine erneute Umwertung der Werte, die Nietzsche propagiert, ob nun vom Ressentiment getrieben oder nicht.

VII. Sich gegenseitig des Ressentiments bezichtigen

Max Scheler wirft denn auch Nietzsche gegenüber dem Christentum Ressentiment vor. Denn Nietzsche entwertet den höchsten Wert, nämlich das Heilige. Dabei bleibt Nietzsche für Scheler nicht alleine, wenn dieser schreibt: „Wir glauben […], dass der Kern der bürgerlichen Moral, welche die christliche seit dem 13. Jahrhundert immer mehr abzulösen begann, bis sie in der Französischen Revolution ihre höchste Leistung vollzog, ihre Wurzel im Ressentiment hat.“ 19

In gewisser Weise steht er aber Nietzsche nicht so fern, wenn er seinen Zeitgenossen nicht nur Materialismus vorwirft. Vielmehr wird diese Entwertung des Christentums für Scheler von Menschen vorangetrieben, denen es an Moralität mangelt. Er schreibt:

In gewisser Weise steht er aber Nietzsche nicht so fern, wenn er seinen Zeitgenossen nicht nur Materialismus vorwirft. Vielmehr wird diese Entwertung des Christentums für Scheler von Menschen vorangetrieben, denen es an Moralität mangelt. Er schreibt:

Es gibt vielleicht keinen Punkt, über den die Einsichtigen und Gutgesinnten unserer Zeit einiger sind als darin: dass in der Entfaltung der modernen Zivilisation die Dinge […] des Menschen Herr und Meister geworden sind; […]. Aber viel zu wenig macht man sich klar, dass diese allseits anerkannte Tatsache eine Folge eines grundlegenden Umsturzes der Wertschätzung ist, der seine Wurzel im Sieg der Werturteile der vital Tiefstehendsten hat, der Niedrigsten, […] und das Ressentiment seine Wurzel ist!20

Gerade die zwei letzten Halbsätze könnte auch Nietzsche ähnlich formulieren. Freilich würde Scheler Nietzsche just zu diesen „Tiefstehendsten“ zählen. Aber wie Nietzsche die Christen als schwach und getrieben vom Ressentiment versteht, schätzt Scheler umgekehrt die Feinde des Christentums gleichfalls als solche Schwachen ein. Mit Nietzsche müssten diese sich dann freilich kreativ durchsetzen wie einst die Christen gegenüber den Aristokraten, für Scheler selbstredend nicht.

Sartre würde indes Nietzsche zustimmen, wenn er den antikolonialistischen Kampf, wie ihn Frantz Fanon propagiert, gerade nicht als eine ressentimentgeladene Reaktion der Kolonialisierten gegen ihre Kolonialisierer versteht. Vielmehr schreibt er: „Diese ununterdrückbare Gewalt ist, wie <Fanon> nachweist, kein absurdes Unwetter, auch nicht das Wiederaufleben wilder Instinkte, ja nicht einmal die Wirkung eines Ressentiments: sie ist nichts weiter als der sich neu schaffende Mensch.“21

Hier könnte man im Hintergrund anklingend einen Bezug zu Nietzsches Übermenschen vernehmen, gibt es nicht nur im Existentialismus, sondern auch im Poststrukturalismus Interpretationen, die den proletarischen oder antikolonialen Revolutionär in dieser Richtung entwerfen.

Gabriel Marcel dagegen kritisiert aus betont christlicher Perspektive das existentialistische Selbstverständnis, wie es Sartre z. B. in seinem Roman Zeit der Reife entwirft. Marcel schreibt:

Und wie wollte man verhindern, dass diese simulierte oder parodistische autarkia, die (der Mensch) sich verleiht, in ein verdrängtes Ressentiment gegen sich selbst entartet und in die Techniken der Entwürdigung mündet? Es gibt einen übersehbaren Weg, der von den Abtreibern, bei denen die Kundschaft Sartres ein- und ausgeht, zu den Todeslagern führt, in denen sich Folterknechte auf Menschen stürzen, die sich nicht zur Wehr setzen können.22

Historisch ist das wahrscheinlich der erste Vergleich von Abtreibungen mit dem Holocaust, ein schweres Geschütz, das damit von einem ungeheuren Ressentiment kündet.

Hannah Arendt jedenfalls hat Nietzsche vor jedem Antisemitismus-Vorwurf wie von jeglichem Ressentiment gegenüber dem Judentum in Schutz genommen, wenn sie 1951, als Nietzsche noch für viele der Ahnherr der Nazis war, schreibt:

[U]nd schließlich Friedrich Nietzsche, dessen so vielfach missverstandene Bemerkungen zur Judenfrage durchweg der Sorge um das „gute Europäertum“ entspringen und dessen Einschätzung der Juden im Geistesleben seiner Zeit daher so erstaunlich gerecht ist, frei von Ressentiment, Schwärmerei und billigem Philosemitismus.23

Quelle des Artikelbilds

Francisco de Goya: Die Wippe (1791/92) (Quelle)

Quellen

Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (1951), 9. Aufl. München 2003.

Große, Jürgen: Die kalte Wut. Theorie und Praxis des Ressentiments. Marburg 2024.

Hartung, Max: Revolution? Revolte? Widerstand! Wandel und wie er gedacht werden kann im Werk von Gilles Deleuze und Michel Foucault. München 2015 (Link).

Heller, Agnes, Die Auferstehung des jüdischen Jesus (2000). Berlin & Wien 2002.

Kaube, Jürgen: Max Weber. Ein Leben zwischen den Epochen. Berlin 2014.

Marcel, Gabriel: Die Erniedrigung des Menschen (1951). Frankfurt a. M. 1957.

Nachtwey, Oliver: Entzivilisierung. Über regressive Tendenzen in westlichen Gesellschaften. In: Heinrich Geiselberger (Hg.): Die große Regression. Eine internationale Debatte über die geistige Situation der Zeit. Berlin 2017, S. 215–232.

Platon, Politeia (ca. 374 v. Chr.), übers. v. Friedrich Schleiermacher, Werke Bd. 3. Hamburg 1958.

Ricœur, Paul: Hermeneutik und Strukturalismus. Der Konflikt der Interpretationen I (1969), München 1973.

Sartre, Jean-Paul: Die Zeit der Reife (1945), Gesammelte Werke Romane und Erzählungen Bd. 2. Reinbek b. Hamburg 1987.

Sartre, Jean-Paul: Vorwort zu: Frantz Fanon, Die Verdammten dieser Erde (1961). Reinbek b. Hamburg 1969.

Scheler, Max: Das Ressentiment im Aufbau der Moralen (1912). In: Ders.: Vom Umsturz der Werte. Abhandlungen und Aufsätze (1915/1919), Gesammelte Werke Bd. 3, 4. Aufl. Bern 1955.

Fußnoten

1: Hermeneutik und Strukturalismus I, S. 30.

2: Die kalte Wut, S. 327.

3: Revolution? Revolte? Widerstand!, S. 242.

4: Entzivilisierung, S. 228.

5: Götzen-Dämmerung, Wie die „wahre Welt“ …

6: Zur Genealogie der Moral, Abs. I, 7.

7: Zur Genealogie der Moral, Vorrede 6.

8: Zur Genealogie der Moral, Abs. I, 2.

9: Politeia, 433 a.

10: Zur Genealogie der Moral, Abs. I, 7.

11: Die Auferstehung des jüdischen Jesus, S. 88.

12: Zur Genealogie der Moral, Abs. I, 7.

13: Max Weber – Ein Leben zwischen den Epochen, S. 143.

14: Zur Genealogie der Moral, Abs. I, 10.

15: Zur Genealogie der Moral, Abs. I, 2.

16: Der Antichrist, 20.

17: Also sprach Zarathustra, Von den drei Bösen, Abs. 2.

18: Also sprach Zarathustra, Vorrede, Abs. 5.

19: Das Ressentiment im Aufbau der Moralen, S. 70.

20: Ebd., S. 145.

21: Vorwort zu: Frantz Fanon, Die Verdammten dieser Erde, S. 18.

22: Die Erniedrigung des Menschen, S. 157.

23: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 72.