#

Julius Caesar

Im Bann der Maschine

Nietzsches Umwertung der Maschinenmetapher im Spätwerk

Im Bann der Maschine

Nietzsches Umwertung der Maschinenmetapher im Spätwerk

In der vergangenen Woche berichtete Emma Schunack von der diesjährigen Jahrestagung der Nietzsche-Gesellschaft zum Thema Nietzsches Technologien (Link). Ergänzend dazu untersucht Paul Stephan in seinem Beitrag in dieser Woche, wie Nietzsche die Maschine als Metapher einsetzt. Der Befund seiner philologischen Tiefenbohrung mitten durch Nietzsches Schriften: Während er in seinen Frühschriften an die romantische Maschinenkritik anknüpft und die Maschine als Bedrohung der Menschlichkeit und Authentizität beschreibt, vollzieht sich ab 1875, zunächst in seinen Briefen, eine überraschende Wendung. Auch wenn Nietzsche noch gelegentlich an die alte Entgegensetzung von Mensch und Maschine anknüpft, beschreibt er sich nun zunächst selbst als Maschine und befürwortet schließlich eine Verschmelzung bis hin zur Identifikation von Subjekt und Apparat sogar, konzipiert Selbst- als Maschinenwerdung. Dies hängt mit der sukzessiven allgemeinen Abkehr Nietzsches von den humanistischen Idealen seiner frühen und mittleren Schaffensperiode und der zunehmenden ‚Verdunkelung‘ seines Denkens zusammen – nicht zuletzt der Entdeckung der Idee der „ewigen Wiederkunft“. Aus einer Kritik der kapitalistischen Gesellschaftsmaschine wird ihre radikale Affirmation – amor fati als amor machinae.

Eine neue Nietzsche-Biographie

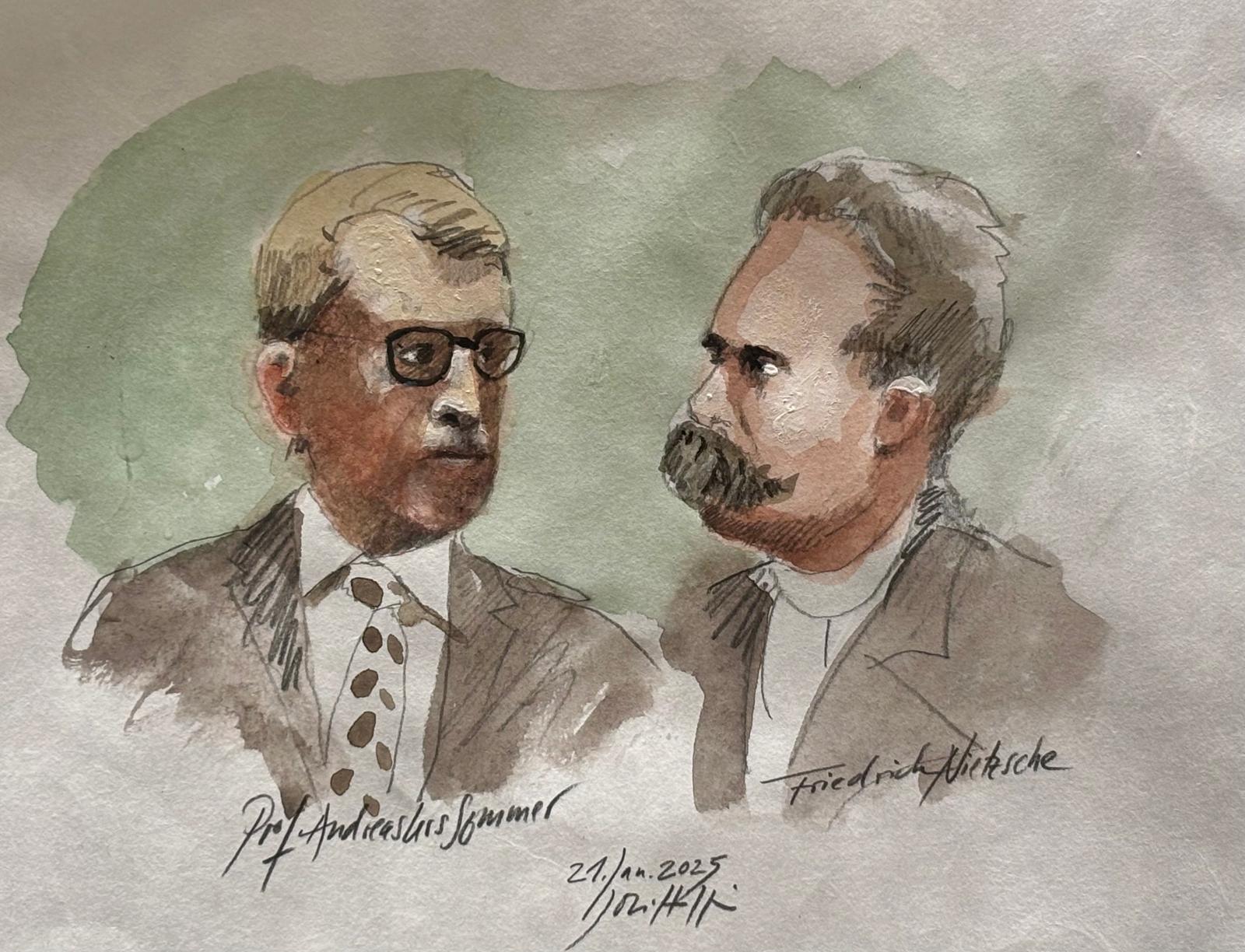

Im Gespräch mit Andreas Urs Sommer

Eine neue Nietzsche-Biographie

Im Gespräch mit Andreas Urs Sommer

Vor 125. Jahren, am 25. August 1900, starb der Philosoph Friedrich Nietzsche. Dieses bedeutende Datum nehmen wir zum Anlass, um rund um den diesjährigen Jahrestag seiner Geburt am 15. Oktober 1844 herum Interviews mit zweien der international renommiertesten Nietzsche-Forschern, Andreas Urs Sommer und Werner Stegmaier, zu publizieren. Der Freiburger Philosophieprofessor Sommer arbeitet gerade an einer umfangreichen Biographie des Denkers, weshalb sich das Gespräch mit ihm insbesondere um dessen Leben drehte; das Gespräch mit seinem Greifswalder Kollegen, in dem es vor allem um Nietzsches Denken geht, wird in Kürze folgen (Link). Dass beides nicht zu trennen ist, wird sich schnell zeigen. Wir befragten den Experten u. a. zu Nietzsches Charakter, seiner Sexualität und der Frage, inwiefern er das lebte, was er verkündete.