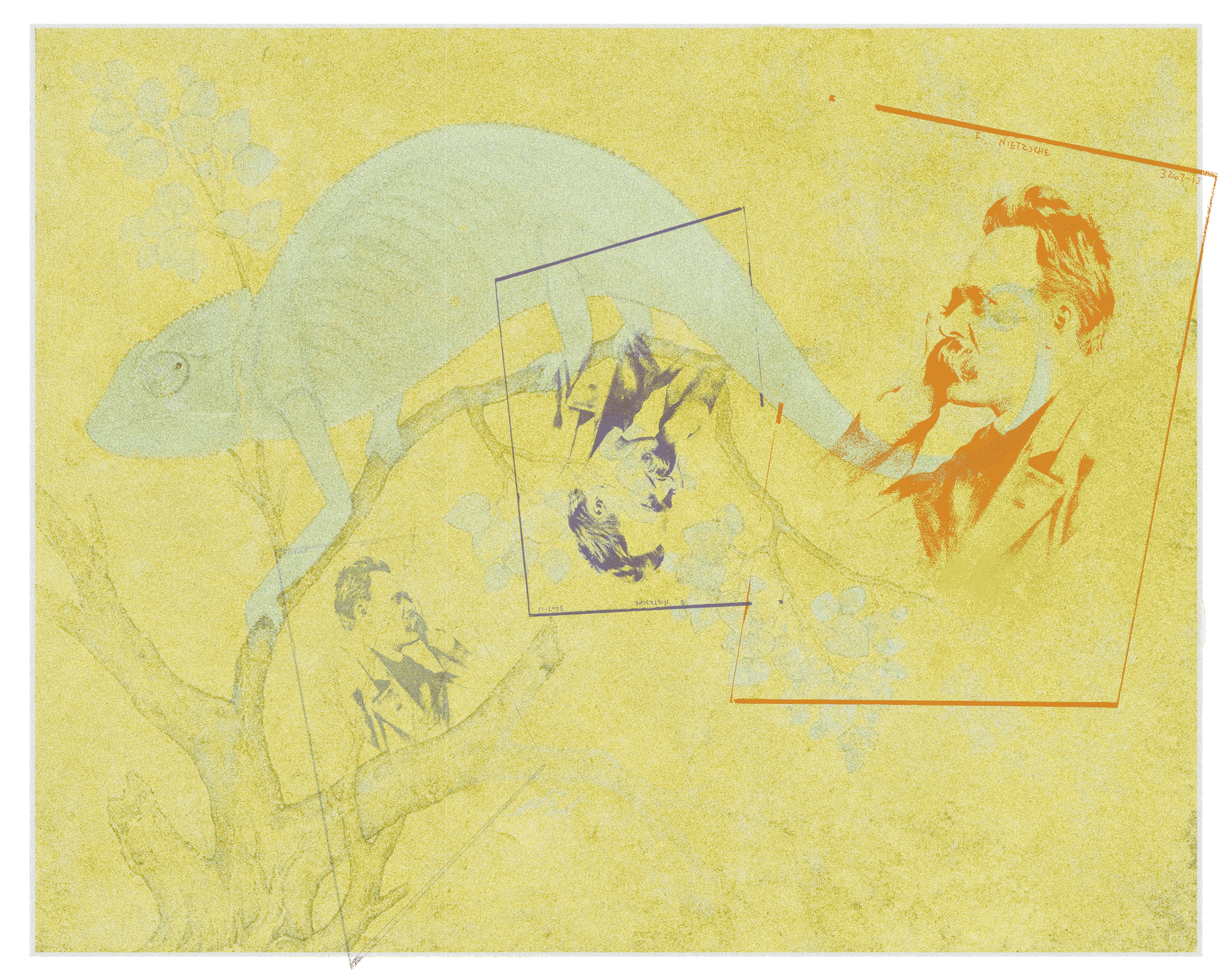

Das Chamäleon Nietzsche

Vom Scheitern des nietzscheanischen Materialismus

Das Chamäleon Nietzsche

Vom Scheitern des nietzscheanischen Materialismus

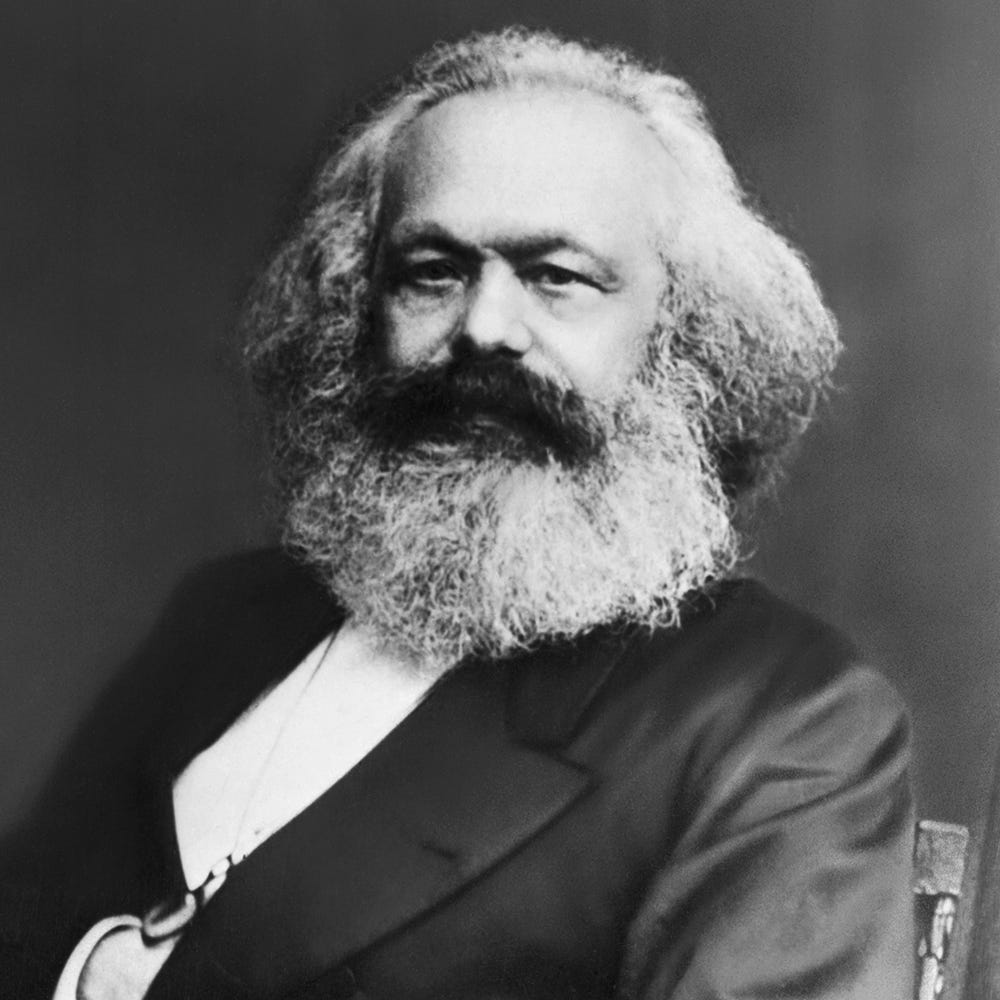

Die Verbindung zwischen Marx(ismus) und Nietzsche(anismus) war auf unserem Blog schon wiederholt ein Thema. Inwiefern lassen sich die Gedanken des wohl wichtigsten Theoretikers der Linken und des philosophischen Chamäleons, der bekennender Antisozialist und Antifeminist war und u. a. Goebbels und Mussolini inspirierte, in sinnvollerweise Weise verbinden. Während es immer wieder Versuche eines linken Nietzscheanismus gab, fällt Estella Walters Fazit in diesem streitbaren Thesenartikel skeptisch aus: Zu unüberbrückbar sei der Gegensatz zwischen „historisch-dialektischem Materialismus“ und Nietzsches Idee des Willens zur Macht. Jenseits seiner Zeitdiagnose stelle sein Denken nur wenig emanzipatorischen Inhalt bereit.

I. Der Wandlerphilosoph

In seinem proklamierten Außenseitertum scheint Nietzsche, wie die Rezeptionsgeschichte suggeriert, für alle etwas Passendes dabei zu haben. Von seiner Beliebtheit in der Philosophie des Nazifaschismus über humanistische Lebensphilosophie bis hin zu linksnietzscheanischen Interpretationen, die in ihrem Kern oft Versuche einer Materialisierung und Historisierung vor allem seiner Moralkritik und des Willens zur Macht unternehmen. Man sollte aufhorchen, wenn ein Philosoph derart chamäleonartig sich für widersprüchliche bis hin zu antagonistischen Agenden gleichermaßen aneignen lässt, sollten diese doch grundsätzlich unvereinbar miteinander sein. Die Frage, wie Nietzsches theoretische Arbeiten, die einst zur Legitimation von Rassenideologie dienten und aktuell wie die Bibel von Hand zu Hand der Alpha Bros gereicht werden, produktiv für eine historisch-materialistische Analyse im Dienst des proletarischen Klassenkampfs sein können und ob ein solcher Versuch sinnvoll ist, stellt sich offensichtlich. Es gilt einen Blick auf die Synthetisierungsversuche zwischen marxistischer und nietzscheanischer Theorie zu werfen, die eben ein solches materialistisches Verständnis des Willens zu Macht und seiner daraus folgenden Moralkritik ausbilden.

II. Der Wille zur Macht als reaktionäre Metaphysik

Der Wille zur Macht mag wohl Nietzsches grundlegendstes wie auch umstrittenstes Konzept sein. Manche begnügen sich damit in ihm eine schöpferische, kreative Lebenskraft zu sehen, in seinem späteren Schaffen zeichnet sich der Wille zur Macht jedoch mehr als ein ontologisches Prinzip mit Kausalitätscharakter aller möglichen Phänomene des Lebens aus. Im 36. Aphorismus in Jenseits von Gut und Böse formuliert Nietzsche eine Idealismuskritik, die darauf abzielt, Begehren und Leidenschaften als einzige gegebene Realität zu postulieren und diese in einem einzigen einheitlichen Prinzip, dem Willen zur Macht, zu konsolidieren:

Gesetzt endlich, dass es gelänge, unser gesammtes Triebleben als die Ausgestaltung und Verzweigung Einer Grundform des Willens zu erklären – nämlich des Willens zur Macht […][,] so hätte man damit sich das Recht verschafft, alle wirkende Kraft eindeutig zu bestimmen als: Wille zur Macht. Die Welt von innen gesehen, die Welt auf ihren „intelligiblen Charakter“ hin bestimmt und bezeichnet – sie wäre eben „Wille zur Macht“ und nichts ausserdem.1

Zuvor, im 9. Aphorismus, charakterisiert Nietzsche diesen Willen zwar als ein „Different-sein-wollen“2, woraus sich das Streben nach Werden und in Folge die Vielheit der evidenten Realitäten ergeben, doch vom Willen zur Macht selbst spricht Nietzsche stets als singuläres Prinzip. Gleichermaßen lehnt er jedes Ursprungsdenken ab. Wird der Wille zur Macht, wenn auch nicht als historischer Ursprung so doch zum überhistorischen Universalen, oder in anderen Worten: zum metaphysischen Prinzip, erklärt? Angesichts seiner genealogischen Ideal- und Moralkritik, die gerade darauf abzielt, scheinbar universale Moralgesetze des Christentums als kontingente Phänomene zu dekonstruieren, ist der Wille zur Macht als ontologisches Prinzip eine sehr widersprüchliche Annahme. Und dennoch zieht er sich eben als solcher konsequent durch seine, vor allem späteren, Schriften. Alles ist Wille zur Macht und nichts außerdem. In seinem Streben nach Differenz produziert er ganz natürlich Hierarchien – schließlich sind die Herren nun einmal stark, die Sklaven schlechthin schwach. Wer würde ernsthaft den Raubvogel dafür anprangern, dass er arme Lämmer reißt? Und so lässt sich die Geschichte als Abläufe blinder Kämpfe zwischen Willen und Willen verstehen, arbiträr und ausschließlich zum Zwecke der Selbststeigerung. Nietzsches Phantasien von Selbstüberwindung und vom Übermenschen, so hoffnungsvoll und vitalistisch auch geschrieben, bleiben doch einem im Kern konservativen und reaktionären Menschenbild verschrieben, das nicht zuletzt ganz offen in seinem vehementen Antisozialismus zu Tage tritt.

III. Dialektik statt Ontologie

Wie konnten seine Schriften trotz dessen vor allem im französischen Post-Marxismus auf so viel Anklang stoßen? Marx und Engels vertraten bekanntlich einen strikt wissenschaftlichen historisch-dialektischen Materialismus, demzufolge sich die Geschichte gesetzmäßig mit dem Fortschritt der materiellen Produktivkräfte, zu denen allen voran die menschliche Arbeitskraft gehört, entwickelt:

In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt.3

Um diese dialektisch-materialistische Logik zu verstehen, muss selbstverständlich von der konkreten Realität abstrahiert werden, doch bleibt die Abstraktion immer der materiellen Wirklichkeit unterstellt. Zu sagen, dass die materiellen Produktionsverhältnisse die Gesellschaftsstruktur bestimmen, ist wichtiger Grundsatz, ersetzt aber keinesfalls die Analyse der konkreten Form einer Gesellschaft, die erst diesen Grundsatz bestimmbar macht. Die Annahme einer grundlegenden, selbstdienlichen Kraft als Bedingung und Motor für die Geschichtsentwicklung findet dort wenig Platz, wo es um die Analyse des bürgerlichen Privatbesitzes an gesellschaftlichen Produktionsmitteln und für den Kapitalismus notwendige Kapitalakkumulation durch Aneignung des Mehrwerts der Arbeitskraft geht. Wie es keine unhistorischen Hierarchien zwischen naturgegebenen Starken und Schwachen gibt, so ist die Geschichte nicht willkürliches Kräfteringen, sondern sind sie die gesetzmäßigen Entwicklungen von Produktivkräften als materielle Basis von Gesamtgesellschaften. Selbstverständlich ist auch bei Marx und Engels diese Entwicklung Kampf – sonst wäre der Marxismus eine mechanische, keine politische Ökonomie –, aber eben einer der Klassen: jener, die besitzt und jener, die ihren einzigen Besitz, die Arbeitskraft, verkaufen muss. „Der durchgehende Grundgedanke des [kommunistischen] ‚Manifests‘“, so Engels, besteht darin, dass „die ganze Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen gewesen ist, Kämpfen zwischen ausgebeuteten und ausbeutenden, beherrschten und herrschenden Klassen auf verschiedenen Stufen der gesellschaftlichen Entwicklung.“4

Es gab und gibt noch immer zahlreiche post-marxistische Versuche den Willen zur Macht als lebensbejahendes, materielles Begehren im Sinne revolutionärer und emanzipatorischer Kräfte zu verstehen. Dabei liegt die Betonung auf Differenz und Prozesshaftigkeit, die die Geschichte vorantreiben. Begehren als differenzierender Motor, so z. B. Deleuze, sei per definitionem revolutionär,5 da es jeder versteinerten Totalität, jedem verholztem Dogma, zuwider geht. Und bekanntlich kann es laut Foucault eine solche Totalität überhaupt nicht geben, denn „wo es Macht gibt, gibt es Widerstand“6. In beiden Fällen bleiben die Weiterentwicklungen des Willens zur Macht nach wie vor die ontologische Kategorie und als solche unterscheiden sie sich, auch wenn sie sich im materialistischen Rock kleiden, nicht vom metaphysischen Kern des nietzscheanischen Willens zur Macht. Hier ist es das Begehren als immanenter Willen, der sich im schlimmsten Fall gegen sich selbst richtet, dort die produktive Macht, die gleichermaßen unterdrückt wie aufbegehrt. Aus konsequent materialistischer Sicht muss gefragt werden: Woher kommt das Verlangen nach Metaphysik, nachdem doch Marx, Engels und ihre Nachfolger uns in ihren theoretischen Schriften bereits so nah an die materielle Wirklichkeit herangetragen haben? Wozu der Wille, den Willen zur Macht, der – hält man sich streng an Nietzsche – Hierarchien, Ausbeutung und Grausamkeit naturalisiert anstatt historisiert, mit Biegen und Brechen in die ihm widerstrebende marxistische Theorie und Politik einzuführen? Die Umdeutungsversuche scheinen viele zu verlocken, bleiben bei genauem Betrachten aber doch sperrig, weil man, anstatt den Willen zur Macht erfolgreich zu materialisieren, die materiellen Produktivkräfte zu idealisieren, d. h. von ihrer Realität selbst loszulösen, versucht.

IV. Moral- als Ideologiekritik

Dies mag darauf zurückgehen, dass sich im Zuge des Scheiterns westeuropäischer Revolutionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, viele Denker in ihren Erklärungsversuchen vom Primat der materiellen Basis abwandten und verstärkt auf den genannten ideologischen Überbau stützen. Anstatt an jenem Primat festzuhalten und die konkreten Wechselwirkungen zwischen Basis und Überbau zur damaligen Zeit zu verstehen, sieht man bis heute eine Überbetonung von idealistischen Konzepten und Ideologiekritik, die wider ihre Absicht die eigentlich relevanten Produktionsverhältnisse mehr verschleiern als aufdecken. Es ging, um bekannter Kritik zuvorzukommen, auch Marx und Engels mitnichten und zu keinem Zeitpunkt um einen kruden Ökonomismus: „Die politische, rechtliche, philosophische, religiöse, literarische, künstlerische etc. Entwicklung beruht auf der ökonomischen. Aber sie alle reagieren auch aufeinander und auf die ökonomische Basis.“7 – Wer dieses dialektische Wechselwirkungsverhältnis zwischen Basis und Überbau vergisst, wird sich schnell in Abstraktionen verlieren.

Nietzsches genealogische Moralkritik – pointiert resümiert in Zur Genealogie der Moral, der wohl am häufigsten rezipierten seiner Arbeiten unter Linksnietzscheanern – hinterfragt und dekonstruiert auf radikale Weise den „Werth der Moral“8 selbst, insbesondere der christlichen und ihre säkularisierten Auswüchse. Die abendländischen moralischen Werte, so Nietzsche, sind keineswegs absolute Wahrheiten, sondern in erster Linie Instrumente der Unterwerfung zum Zweck bestimmter Machtkonsolidierungen. Wo die frommen Schafe ihre letzten Cents an die Kirche spenden, lacht sich der Priester ins Fäustchen. In der Tat, Nietzsche identifiziert ein wichtiges Moment zwischen moralischen Werten und Herrschaftsverhältnissen und hier klingt durchaus eine materialistische Ideologiekritik an. Gewisse Parallelen finden sich in der Deutschen Ideologie:

Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken, d.h. die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. […] Die herrschenden Gedanken sind weiter Nichts als der ideelle Ausdruck der herrschenden materiellen Verhältnisse[.]9

Asketismus, Recht und Ordnung, bürgerliche Freiheit und Gleichheit, sie werden allesamt sowohl von Nietzsche als auch von Marx und Engels als Machtinstrumente identifiziert und kritisiert. Doch – und hierin liegt der entscheidende Punkt – sind die christlichen moralischen Werte, Nietzsche zufolge, das Resultat des Ressentiments und der Ohnmacht der Schwachen und als solches kranker Wille, Wille zum Nichts. Nach der Enthüllung des relativen Charakters der Moral, gilt es, die Sklavenmoral abzuschaffen zu Gunsten der Neuschöpfung einer Herrenmoral der Starken. „Lebensbejahend“ bedeutet für Nietzsche nun einmal die Affirmation des starken Herren und aus diesem Grund braucht er seinen metaphysischen Willen zur Macht. Dass dieser nicht allen und jedem Beliebigen gleichermaßen zukommen kann, steht für ihn außer Frage:

Jede Erhöhung des Typus „Mensch“ war bisher das Werk einer aristokratischen Gesellschaft – und so wird es immer wieder sein: als einer Gesellschaft, welche an eine lange Leiter der Rangordnung und Werthverschiedenheit von Mensch und Mensch glaubt und Sklaverei in irgend einem Sinne nöthig hat.10

Nietzsches Pathos der Neuschöpfung birgt in sich einen moralischen Relativismus und dies muss er notwendigerweise, denn, anders als der historische Materialismus, setzt Nietzsche das metaphysische, spekulative Prinzip des Willens zur Macht und seine ansonsten unbestimmten Kämpfe an erster Stelle, womit er letzten Endes seine aristokratische Ideologie der naturgegebenen sozialen Hierarchien legitimiert. Dies steht im unüberwindbaren Widerspruch zum Moralverständnis von Marx und Engels. Sie betonen immer wieder den historischen Charakter von Ideen und das materiell gegebene Herrschaftsverhältnis, das sich in ihnen widerspiegelt. Moralische Werte sind genauso wenig willkürlich wie universell, sondern das Produkt jener Verhältnisse. Dass die Bourgeoisie laut nach individueller Freiheit (nach Privateigentum) und universeller Gleichheit (auf Papier) schreit, ist keine Form schwacher oder starker Moral, sondern Ausdruck bürgerlicher Interessen am Erhalt des Privatbesitzes von gesellschaftlichem Produktionsmittel. Dass die proletarischen Werte die der Solidarität, Unbestechlichkeit, Kollektivität, des Internationalismus, usw. sind, hat wiederum nichts mit Altruismus zu tun, sondern mit ökonomischer und politischer Notwendigkeit und der Erkenntnis dieser Notwendigkeit. Sie sind demnach keineswegs arbiträr, sondern ausschlaggebend für den proletarischen Klassenkampf. Dies ist der Unterschied zwischen idealistischer Willkür und historischer Spezifizität. Wem es nützt, der möge Nietzsche als Kritiker der bürgerlichen Moral lesen. Jenseits seiner Zeitdiagnose, so muss man sich bewusst sein, versinkt man rasch im Sumpf idealistischer Spekulationen und reaktionärer Großmachtphantasien.

Quellen

Deleuze, Gilles & Félix Guattari: Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie. Frankfurt a. M. 2019.

Engels, Friedrich: Brief an W. Borgius v. 25. 1. 1894. Marx-Engels-Werke Bd. 39. Berlin 1968.

Ders.: Vorwort zur deutschen Ausgabe des „Manifests“ von 1883. Marx-Engels-Werke Bd. 4. Berlin 1977.

Ders. & Karl Marx: Die deutsche Ideologie. Marx-Engels-Werke Bd 3. Berlin 1978.

Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit I. Frankfurt a. M. 1983.

Marx, Karl: Zur Kritik der politischen Ökonomie. Marx-Engels-Werke Bd. 13. Berlin 1961.

Fußnoten

1: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 36.

2: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 9.

3: Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, S. 8 f.

4: Friedrich Engels, Vorwort zur deutschen Ausgabe des „Manifests“ von 1883, S. 577.

5: Vgl. Gilles Deleuze & Félix Guattari, Anti-Ödipus, S. 149.

6: Michel Foucault, Der Wille zum Wissen, S. 116.

7: Friedrich Engels, Brief an W. Borgius v. 25. 1. 1894, S. 206.

8: Zur Genealogie der Moral, Vorrede, Abs. 5.

9: Friedrich Engels & Karl Marx, Die deutsche Ideologie, S. 46.