Kann KI einen tanzenden Stern gebären?

Von Spatzen, Kanonen und Lockvögeln

Kann KI einen tanzenden Stern gebären?

Von Spatzen, Kanonen und Lockvögeln

.jpg)

Wie schon vor einem Jahr (Link) ergänzt unser Autor Paul Stephan auch seinen diesjährigen „Dialog“ mit ChatGPT (Link) um einen Kommentar zum aktuellen Stand der Entwicklung der „Künstlichen Intelligenz“. Seine Einschätzung fällt etwas nüchterner aus – doch seinen grundsätzlichen Technikoptimismus möchte er sich nicht nehmen lassen. Pessimismus und naiven Hype, der gerade offensichtlich geschürt wird, um sicherzustellen, dass sich die Milliardeninvestionen in KI auch amortisieren, möchte er gleichermaßen vermeiden.

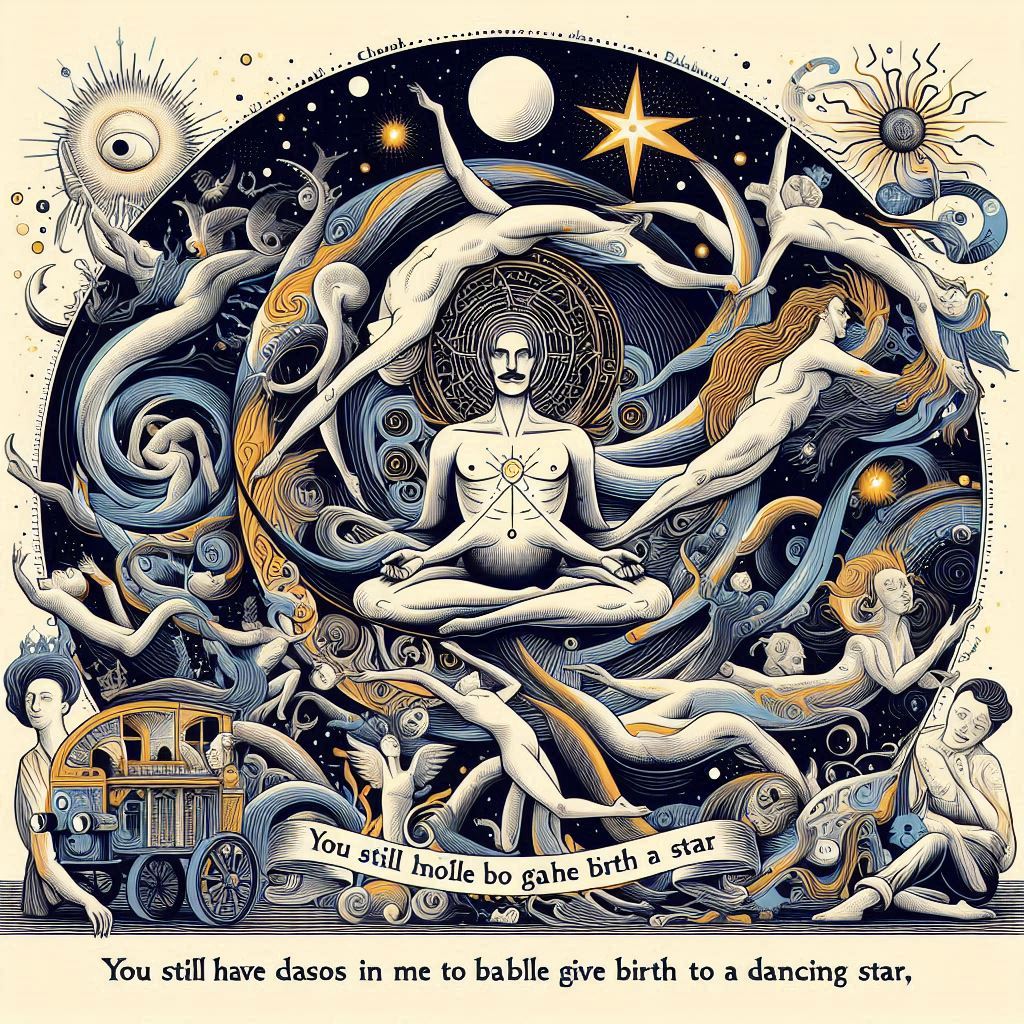

Die Bilder zu diesem Artikel ließen wir von verschiedenen KI-Tools zu folgendem Prompt generieren: „Erstelle mir bitte ein Bild zu dem Aphorismus ‚Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können‘ von Nietzsche“, eines von ChatGPT „Lieblingszitaten“ des Philosophen aus Also sprach Zarathustra (Link). Das Artikelbild stammt von Microsoft AI.

I. „Nichts als Mimikry“

Vor einem Jahr führte ich für diesen Blog einen experimentellen Dialog mit ChatGPT über Nietzsches Philosophie durch (Link); in diesem habe ich das Experiment wiederholt (Link). Das Ergebnis war nicht gerade berauschend. Nach wie vor reproduziert ChatGPT Allgemeinplätze und Wikipedia-Wissen und versagt bei einfachsten Detailnachfragen. Was es vor allem nicht kann, was aber die Grundvoraussetzung geisteswissenschaftlichen Arbeitens ist: Gut mit Literatur umgehen. Da werden Zitate vollkommen falsch zugeordnet und Quellen erfunden, ohne mit der ohnehin nicht vorhandenen Wimper zu zucken. Es gilt, was Werner Herzog über das digitale Experiment The Infinite Conversation, einen von KI geführten fiktiven Dialog zwischen ihm selbst und Slavoj Žižek vermerkt:

Von mir selbst gibt es im Internet ein nie endendes Gespräch mit einem slowenischen Philosophen, das unsere beiden Stimmen mit hoher Genauigkeit nachahmt, aber unser Diskurs ist ohne Sinn, ohne neue Ideen, lediglich eine Nachahmung unserer Stimmen und ausgewählter Themen, zu denen wir beide in der Vergangenheit gesprochen haben. Alle Sätze sind korrekt in Grammatik und Vokabular, aber der Diskurs selbst ist tot, ohne Seele. Er ist nichts als Mimikry.1

Anders ausgedrückt: ChatGPT und seine Mitstreiter tragen vielleicht viel Chaos in sich, doch kein lebendiges, produktives Chaos – einen „tanzenden Stern“ könne sie darum nicht zur Welt bringen, allenfalls mal mehr oder weniger interessanten oder gefälligen content. Wie auch?

II. Tägliches, Alltägliches

Ein Blick in die sozialen Medien, auf denen man seit einigen Monaten mit KI-generierten Billo-Inhalten geradezu erschlagen wird, genügt: Nur selten sind diese Machwerke wirklich überzeugend, sie gehen eher auf die Nerven. Um wirklich gute Filme, Songs, Bilder oder Texte mit KI zu generieren, braucht es nach wie vor kreativen menschlichen Input, die Maschine allein vermag es allenfalls, durch ihre Ähnlichkeit zu solchen Inhalten zu verblüffen. In der Regel erkennt man nach kurzer Zeit die spezifische Handschrift der KI – bzw., genauer gesagt: die auffällige Abwesenheit einer Handschrift, die Sterilität ihrer Produktionen.

Auch bei mir ist die KI in der Zwischenzeit in den Alltag eingesickert. Spätestens, nachdem Google standardmäßig KI-Antworten ausgibt bei Anfragen, lässt sich ihr ja auch kaum noch ausweichen. Zugegeben: Bei Alltagsproblemen habe ich mit der KI mitunter recht positive Erfahrungen gemacht. Anstatt sich mühsam durch zahlreiche Seiten durchklicken oder gar minutenlange YouTube-Tutorials ansehen zu müssen, um zum Beispiel herauszufinden, bei wieviel Grad man einen bestimmten Stoff waschen sollte oder wie lange ein bestimmtes Nahrungsmittel außerhalb des Kühlschranks haltbar ist, gibt die KI nun binnen Sekunden eine prägnante und in den meisten Fällen – jedenfalls für den Hausgebrauch – auch korrekte Antwort. Vor ein paar Wochen half mir ChatGPT sogar dabei, ein recht schwerwiegendes Computerproblem zu lösen. Mit einer wahren Engelsgeduld erklärte es mir Schritt für Schritt, wie ich den Fehler ausfindig machen, meine Daten retten und ihn dann beheben konnte. Und ich konnte sogar neugierige Nachfragen dazu stellen, warum ich diese Schritte überhaupt vollziehen sollte und was da technisch genau dahintersteckt. Das Ergebnis: Ich habe mir einiges Geld für eine manuelle Reparatur gespart und einige Zeit für das Durchscrollen irgendwelcher obskurer Internetforen. Das hat quasi ChatGPT schon alles für mich erledigt; wobei es am Ende doch noch mich brauchte, um seine Anweisungen umzusetzen und das hätte ich ohne ein gewisses Vorwissen in Sachen Hardware wahrscheinlich nicht vermocht.

Freilich ist der qualitative Sprung ja eher gering, wenn es um solche Banalitäten geht. Ob man nun die relevanten Informationen selbst zusammenklaubt oder sie von einem Computerprogramm suchen und sich in übersichtlicher Form präsentieren lässt, ist eigentlich zweitrangig. Bei meiner eigentlichen philosophischen Arbeit habe ich jedenfalls noch keinen echten Nutzwert der KI entdecken können.

Mit was ich ebenfalls experimentierte, war, mir von KI-Programmen unterhaltsame Geschichten oder Rollenspielszenarien schreiben zu lassen wie „Ich bin ein Pirat im 18. Jahrhundert und auf Seefahrt in der Karibik und unterhalte mich mit einem Kollegen“ oder „Ich streife als Zauberelf durch den Märchenwald und erlebe lustige Abenteuer“. Auch da gab es anfangs einen gewissen Verblüffungseffekt, bis ich die immer gleichen redundanten Formulierungen und ausgelutschten Ideen nach einer Weile satthatte und dann doch wieder andere Möglichkeiten der Abendunterhaltung bevorzugte. Damit das Resultat einigermaßen interessant wurde, war am Ende einfach zu viel eigener Input gefragt – da ist es dann doch aufregender, einen Roman zu lesen oder sich einen Film anzusehen.

III. Die Digitalisierung des Kinderzimmers

Mal mehr, mal weniger aufregend ist es, abends mit meinem kleinen dreijährigen Sohn noch YouTube-Videos zu gucken. Auch das kindliche Schlafzimmer hat die Digitalisierung längst erreicht, „was gucken“ ist aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Aber wie dem Junior ernsthaft diese Freude verbieten, wenn man selbst dauernd am Handy hängt? Wenigstens machen wir ein gemeinsames Erlebnis draus und ich habe (noch) die volle Kontrolle über die Inhalte. Und im Ostseeurlaub wurde einfach behauptet, es gäbe hier kein Internet – dann ging’s auch mal zwei Wochen ohne. Ohne edle Lügen kommt der Erzieher nicht aus, das wusste schon Platon.

Die Digitalisierung der Kinderzimmer ist beileibe kein Randphänomen und ein wichtiger Aspekt der Thematik, über den zu selten gesprochen wird. Kürzlich suchte ich aus Neugier mal heraus, was eigentlich der erfolgreichste Kanal des Videoportals ist. Auf Platz 1, bekannt wie wenig überraschend: die penetrante Obernervensäge MrBeast, über dessen dubiose Geschäftspraktiken ich mich hier nicht weiter auslassen möchte, mit 423 Millionen Abonnenten. Auf Platz 2 kommt dann ein indischer Musikkanal namens T-Series, der immerhin 301 Millionen Follower begeistert. Auf Platz 3 dicht dahinter mit 195 Millionen: Cocomelon – Nursery Rhymes, ein Kanal, dessen Content für den durchschnittlichen Erwachsenen höchstens als Folterwerkzeug taugt, der sich ausschließlich an Kleinkinder richtet!2

Betrachtet man die meistgeklickten Videos, wird es noch absurder. Hier ist Cocomelon gleich zwei Mal unter den Top 10. Der Kindergeburtstagskracher Wheels on the Bus ist auf Platz 3 mit 7,8 Milliarden Klicks, der Bath Song folgt dicht dahinter mit 7,12. Und das meistgeklickte YouTube-Video aller Zeiten mit Weitem Abstand: Baby Shark Dance mit 16,14 Milliarden! Und unter den Top 10 sind noch zwei weitere Videos nur für Kindergartenkinder!3

Das Erfolgsrezept dieser Kanäle: Für das frühkindliche Gehirn regelrechte audiovisuelle Drogen erzeugen. Diese Videos haben keinerlei pädagogischen Wert, es geht einfach nur darum, die Kinder süchtig zu machen nach diesen quietschbunten, schnell wechselnden und das kindliche Gehirn dadurch vollkommen flashenden Bildern und eingängigen Melodien. Und ich weiß genau: Sobald ich Junior den Schund zeigen würde, wäre er auch sofort angefixt.

Doch die Hauptverantwortung trifft wohl die Zigmillionen Eltern, die auf dem ganzen Globus ihre Kinder mit solchem toxischen Content ruhigstellen bzw. nicht genügend Ich-Stärke aufbringen, um einfach mal „Nein“ zu sagen; oder deren Lebensumstände einfach zu prekär sind. Man muss es sich ja wirklich vor Augen führen: Für alle Altersklassen außer vielleicht zwei- bis sechsjährige sind diese Videos nahezu unerträglich, das heißt es muss auf der Welt Millionen von Kinderzimmern geben, in denen diese Verblödungshymen in Endlosschleife laufen.4 – Dass es derweil schon längst KI-Angebote für Kleinkinder gibt und Eltern, die ihre Kinder stundenlang mit ihnen sprechen lassen, überrascht da wenig.

Nein, das gibt’s bei mir alles nicht, bei uns wird noch normal gespielt und der einzige, der sich Geschichten ausdenkt auf der Basis von „Prompts“, ist der Papa. Hier sehe ich wirklich wenig Potential der KI und möchte meinen Sohn möglichst lange in Unkenntnis darüber lassen, dass es das überhaupt gibt. Der soll mal schön selbst mit seinen Tierfiguren und Klötzchen Zauberwelten erbauen, fiktive Freunde ersinnen und verrückte Fabelwesen malen.

YouTube ist leider, was Inhalte für Kleinkinder angeht, wie ein Bällebad, das mit klebrigen Marzipankugeln gefüllt ist. Ein besonders markantes Beispiel: Wer „deutsche Märchen“ oder Ähnliches sucht, muss sich erst einmal durch Unmengen von vermutlich ausschließlich KI-generiertem Mumpitz durchscrollen, bis er irgendetwas Brauchbares findet.5 Ist also alles verloren und werden unsere Kinder schon von früh an zu bildschirmsüchtigen, phantasielosen Konsumzombies konditioniert? „Letzten Menschen“ qua Geburt? Der OpenAI-Chef Sam Altman ließ kürzlich stolz verlauten, dass heute geborene Kinder niemals so „smart“ wie KI werden könnten. Das mag sogar zutreffen, wenn man „smart“ als hirnloses Nachplappern, das klug klingt, definiert.6 Allerdings aus anderen Gründen, als es Altman wohl meint …

In der frühkindlichen Erziehung scheinen mir jedenfalls digitale Medien mit Vorsicht zu genießen zu sein. Es wäre weltfremd, sie gar nicht zu gebrauchen, doch sie erziehen die Kinder zugleich zur Passivität. Das ist eine große Gefahr.

IV. Die „Vogel-Weisheit“7

Wenigstens eine Insel der Hoffnung gibt es: die entsprechenden Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ganz vorne dabei der Klassiker der Klassiker seit Opas Kindertagen: das Sandmännchen. Hier werden noch phantasievolle, lustige und kreative Geschichten erzählt, die nicht einfach dadurch entstanden, dass ein indischer Contentcreator bei ChatGPT „Write me a German fairy tale with a princess, a clownfish, and a rhinozeros“ eingab. Und das Beste: Sie sind auch für Eltern unterhaltsam, amüsant, lehrreich. So geht es wirklich nicht darum, das Kind vorm Bildschirm zu parken, sondern sich gemeinsam kuschelnd etwas anzusehen, was allen gefällt und über das man zusammen lachen und im Anschluss konversieren kann.

Eine unserer letzten Abendgeschichten war nun besonders bemerkenswert. Es ging darin um den jungen Spatzen Fieps. Er fliegt fröhlich mit seinen Spatzeneltern durch die Stadt und entdeckt eine Krempelkiste, die seine Neugier weckt. Darin enthalten: ein Blechvogel mit Aufziehfeder. Fieps will sich mit ihm unterhalten, doch bekommt keine Antwort. Als Fieps ihn dann anstupst, fängt er plötzlich an sich zu bewegen, doch vollkommen ungelenk und ziellos. Er rennt immer wieder gegen die Kistenwand. Das tut Fieps leid und er will seinem neuen Freund das Fliegen beibringen. Doch alles Zeigen, Erklären und Anstupsen hilft nicht: Der Blechkamerad versteht’s einfach nicht. Dann hat Fieps eine Idee: Er stupst den Automaten noch einmal an und katapultiert ihn mit einer aus einem Nudelholz und einem Buch bestehenden Wippe zum Karton hinaus. Der Blechvogel hüpft von dannen in die Abendsonne, Fieps behält seinen Aufziehschlüssel zurück, den er fortan als eine Art Kuscheltier behält.

So ist es auch mit Mensch und KI: Von sich aus kann sie überhaupt nichts, man muss sie erst aufziehen und anstupsen, ehe sie irgendetwas zustande bringt. Unsere Anweisungen versteht sie oft gar nicht erst und auch, wenn sie auf den ersten Blick menschlich wirkt, ist sie zu Höhenflügen der Phantasie eben doch nicht fähig. Erst mit sehr viel eigener Kreativität kann man sie zum Fliegen bringen, doch auch dann ist es eher ein Hüpfen gen Abendlicht, kein Aufbruch ins Morgenrot. Und irgendwann ist Schluss, wenn der menschliche Input fehlt. Wir Menschen haben durch sie ein neues nützliches Werk- und unterhaltsames Spielzeug gewonnen, doch werden dadurch ebenso wenig bedroht wie der Schachsport durch Schachcomputer oder echte Haustiere durch den Furby (übrigens auch schon eine Art „Künstliche Intelligenz“ – releast vor 26 Jahren!) – wer kennt den überhaupt noch? Am Ende des Tages können wir uns beruhigt schlafen legen, während die Roboter ohne zu murren den Boden wischen und den Abwasch machen …

V. Quid est veritas?

Man muss sich stets vor Augen halten: Es handelt sich bei KI nicht zuletzt um einen gewaltigen Hype, eine typische Blase. Große Konzerne haben Milliarde von Dollar in die Entwicklung dieser Tools investiert und die müssen sich nun irgendwie amortisieren. Und unzählige Glücksritter wollen nun ihr Scheibchen vom Marzipankuchen abhaben. Aus dieser Sicht muss die KI umwerfend, revolutionär, unglaublich arbeitssparend sein. Und teilweise ist sie all das sicher auch. Doch am Ende haben wir es doch mit einem Phänomen wie Kryptowährungen, automatischem Fahren oder dem erwähnten Wunderspielzeug zu tun: Themen, die einige Monate durch alle Medien gehen und sich am Ende doch als Luftnummern herausstellen oder zumindest nicht als derart lebensverändernd, wie sie anfangs präsentiert werden.

Nietzsche entnehme ich eine gewisse Gelassenheit, wenn es um solche kurzlebigen Fragen geht, den „Lärm der grossen Schauspieler und das Geschwirr der giftigen Fliegen“8. Es geht vor allem darum, nicht einem Denkfehler zu unterliegen, der in der gegenwärtigen Mediendebatte um KI oft gemacht wird: zu unterstellen, dass technologischer Fortschritt linear, wenn nicht gar exponentiell verläuft. Die Wahrheit ist: Neue technologische Innovationen tauchen in der Regel plötzlich auf, doch ihre Entwicklung stagniert dann oftmals über längere Zeit und betrifft nur Detailfragen, bis dann die nächste technische Revolution stattfindet. Technologische Entwicklung vollzieht sich also plötzlich und sprunghaft, nicht kontinuierlich und berechenbar. Im Fall der KI wird es nun vor allem darum gehen, mittels besserer Schnittstellen die Grenzen und Möglichkeiten ihrer alltäglichen Anwendung zu erkunden; weitere bahnbrechende Entwicklungen sind schon allein aus dem Grund auf absehbare Zeit nicht zu erwarten, dass die Hardware ihrer linearen Weiterentwicklung enge Grenzen setzt. Rechenleistung ist nun einmal physisch begrenzt, solange nicht vollkommen neue Chip-Modelle erfunden werden, und auch der Strom, mit dem die Superrechner, die hinter der KI stecken, betrieben werden, kommt nicht einfach aus der Steckdose. Ebenso wenig, wie Roboter auf absehbare Zeit Pakete austragen oder Supermarktregale einräumen werden können, werden sie das prinzipielle Problem überwinden können, dass menschliche Kreativität und echtes Nachdenken „chaotische“, an einen fühlenden und leidenden Leib gebundene, Elemente beinhaltet, die Computer allenfalls nachahmen, aber eben nicht selbst vollziehen können. Auch das hat Nietzsche klar erkannt.

Machen wir uns nichts vor: Es gibt eigentlich keine „künstliche Intelligenz“, sondern nur eine starke Verbesserung in den sprachlichen und bild- und tongenerierenden Fähigkeiten der von uns entwickelten Maschinen. Computer sind besser darin geworden, uns zu täuschen und Intelligenz zu simulieren; sie sind nicht wirklich intelligent geworden. Dies zeigt sich am deutlichsten, wenn es um die Frage nach der Wahrheit von Aussagen geht. Auch wir Menschen plappern die meiste Zeit nur Aussagen nach, die wir irgendwo aufgeschnappt haben, doch wir haben zugleich einen Begriff von der Wahrheit oder Unwahrheit dieser Aussagen. Auf der Basis eines bestimmten intuitiven Verständnisses unserer Wirklichkeit fällen wir Urteile über den Wahrheitsgehalt von Aussagen – und das jeden Tag. Doch dieser Prozess ist ein hochgradig kreativer, der verlangt, eine Aussage derart zu interpretieren, dass sie in Wahrheitskriterien übersetzbar wird und deren Erfüllung anhand eines in letzter Instanz leiblich-intuitiven Verständnisses von Wirklichkeit zu überprüfen.

Selbst ein Computer, der mit einer Datenbank gefüttert wäre, die alle Fakten der Welt enthielte – was schon an sich unmöglich ist, da sich selbst das einfachste Phänomen in eine unendliche Fülle von „Fakten“ zerlegen lässt, wenn es kein intuitives Vorverständnis davon gibt, was als relevantes Faktum gelten soll und was nicht –, könnte auf dieser Basis unmöglich entscheiden, ob die von ihm produzierten Aussagen wahr oder falsch sind, weil ihm ein solches Verständnis vollkommen abgeht. Der Hang der KI zum Halluzinieren ist mithin kein „Unfall“ oder ein technisch zu behebendes Manko, sondern zeigt eine unlösbare Aporie auf: Es kann keine Maschine geben, die ohne genau vorgegebene Parameter zwischen Wahrheit und Unwahrheit unterscheiden kann. Doch da es solche klaren und eindeutigen Parameter bei gewöhnlichen Aussagen in der Regel nicht gibt, muss es beim bloßen Nachplappern bleiben. Man muss nur hinreichend komplexe Fälle – wie etwa die Interpretation philosophischer Texte – konstruieren, um jede KI ins Bockshorn zu jagen; und oftmals genügen banalste Fragen aus.

Und diese Überlegungen gelten analog für alle Bereiche menschlicher Praxis. Die Gelingensbedingungen unserer Tätigkeiten sind nie zu 100 % maschinengerecht operationalisierbar. Merkmale eines guten Essens, einer höflichen Geste, einer tugendhaften Tat, einer schönen Landschaft; wir alle kennen sie, ohne sie doch explizieren zu können – und dennoch ist es immer möglich, dass uns ein guter Koch etwa mit einem Essen überrascht, dass wir genießen, ohne dass es unserem expliziten Verständnis einer guten Speise entspricht. Und wer würde schon gerne in einer Welt ohne „Chaos“ leben, in der es anders wäre, ohne Ausnahmen, ohne komplexe Grenzfälle, ohne Ermessensspielraum?

VI. Amme, mehr nicht

Von der KI ist aus ihr selbst heraus weder die Realisierung irgendwelcher Utopien zu erwarten noch die Apokalypse zu befürchten. Ihre Grenzen werden sich nach dem Abflauen des künstlichen Hypes schnell herausstellen und sich der Diskurs um sie normalisieren. Die beiden eigentlich entscheidenden Fragen, um deren Klärung es gehen müsste, werden dann hoffentlich ins Zentrum der Aufmerksamkeit kommen: Wie kann man sicherstellen, dass von der kommerziellen Nutzung der KI-Systeme nicht nur große Konzerne, sondern auch die kreativen Datenlieferanten (Künstlerinnen, Autoren, Musiker etc.) profitieren? Hier scheint mir tatsächlich ein großes Problem im Sinne einer echten revolutionären Enteignung zu bestehen.9 Und wie können wir den durch diese neuen Maschinen rasant steigenden Heißhunger nach Energie und anderen begrenzten Ressourcen wie Kühlwasser oder Metallen aller Art stillen, ohne den drohenden ökologischen Kollaps des Planeten weiter zu beschleunigen?

An meiner verhalten optimistischen Einschätzung vor einem Jahr (Link) würde ich also unverändert festhalten wollen. Die KI wird aus sich selbst heraus weder zu einem „Ende des Menschen“ führen – höchstens in dem Sinne, dass ein Dritter Weltkrieg geführt von nicht mehr zu stoppenden vollautomatisierten Killerdrohnen ausbricht, doch dann sind es erneut nicht die Maschinen, die die Schuld tragen – noch zur Heraufkunft des „Übermenschen“. Wir werden uns so oder so auch weiterhin auf unsere notwendig beschränkte Intelligenz – tastend, experimentierend, chaotisch – verlassen müssen, sind wir doch keine „Denk-, Schreib- und Redemaschinen“10. Zum Glück!

Literatur

Herzog, Werner: Die Zukunft der Wahrheit. München 2024.

Fußnoten

1: Die Zukunft der Wahrheit, S. 10. Das Buch beinhaltet generell einige interessante Einsichten zum Thema KI.

2: Quelle: Wikipedia, Stand: 19.08.2025.

3: Quelle: Wikipedia, Stand: 19.08.2025.

4: Man kann es auch genauer berechnen. Der Baby Shark Dance ist seit 9 Jahren online. Auf der Welt gibt es etwa 1,45 Milliarden Kinder im Alter zwischen 0 und 10, davon lebt etwa 1/3 in extremer Armut (!) und hat vermutlich keinen Zugang zu solchen Medien, bleiben also 957 Millionen. Das bedeutet, jedes Kind in dieser Kohorte muss sich den Baby Shark Dance im Durchschnitt 17 Mal angesehen haben seit seinem Erscheinen!

5: Meine Empfehlung an dieser Stelle: Der leider eingestellte Kanal Deine Märchenwelt.

6: Was, nebenbei bemerkt, auch recht gut dem Verständnis von Parvenüs vom Schlage Altmans entsprechen dürfte.

7: Also sprach Zarathustra, Die sieben Siegel, 7.

8: Also sprach Zarathustra, Von den Fliegen des Marktes.

9: Auch diese Frage dürfte sich allerdings als lösbar herausstellen, nehmen sich doch nun auch Kreativkonzerne wie Disney der Sache an (Link).

10: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, Abs. 5.