#

conservatism

Why Are Many People No Longer Committed to Democracy!

Individualism as a Political and Social Threat in Tocqueville and Nietzsche — but also as an Opportunity

Why Are Many People No Longer Committed to Democracy!

Individualism as a Political and Social Threat in Tocqueville and Nietzsche — but also as an Opportunity

Individualism, even egoism, is frowned upon in all political, religious and social camps. They are attributed to liberalism and capitalism. Such people are not committed to others, are not involved politically or for the environment. They also do not respect a common understanding of the world and therefore behave irresponsibly. The Nietzschean is not impressed by such verdicts. She dances — not only!

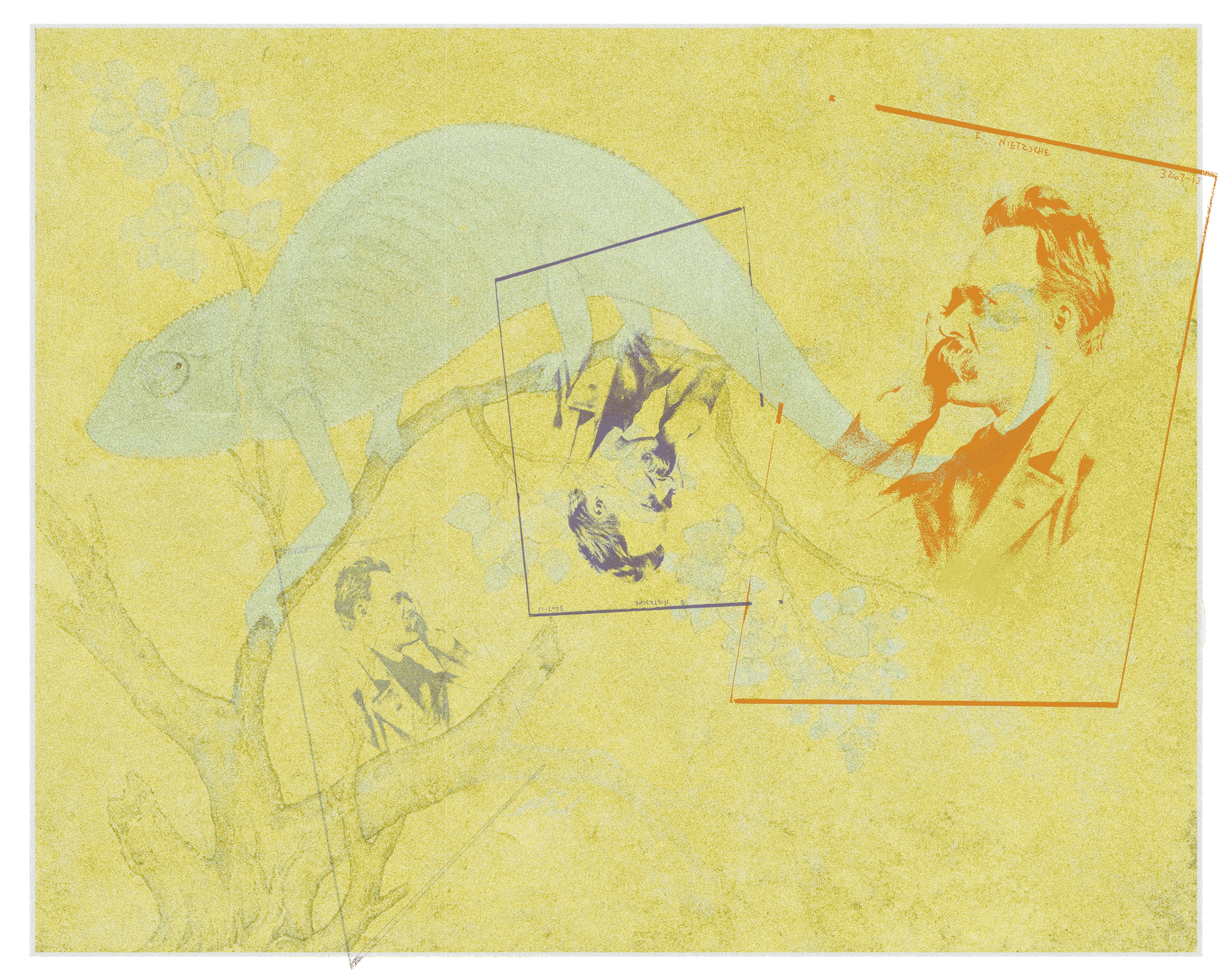

Chameleon Nietzsche

The Failure of Nietzschean Materialism

Chameleon Nietzsche

The Failure of Nietzschean Materialism

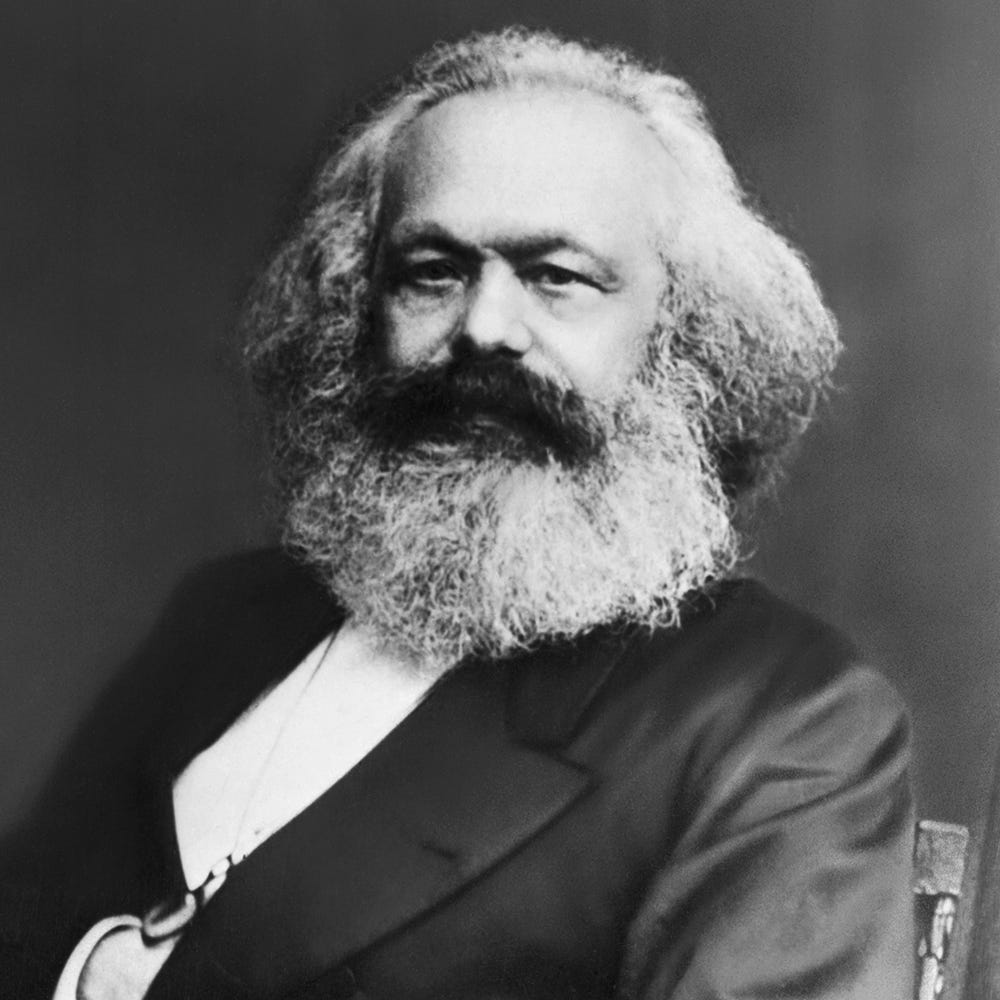

The connection between Marx(ism) and Nietzsche(anism) has repeatedly been a topic on our blog. To what extent can the ideas of arguably the most important theorist on the left and the philosophical chameleon, who was an avowed anti-socialist and anti-feminist and inspired Goebbels and Mussolini, among others, be meaningfully combined. While there have been repeated attempts at left-wing Nietzscheanism, Estella Walter's conclusion in this controversial thesis article is skeptical: The contrast between “historical-dialectical materialism” and Nietzsche's idea of will to power is too irreconcilable. Beyond his time diagnosis, his thinking only provides little emancipatory content.

Turning Moral Weakness Into Power

Nietzsche and the Accusation of Resentment

Turning Moral Weakness Into Power

Nietzsche and the Accusation of Resentment

Strangers seem creepy to many. They immediately fear that these strangers will harm them. Many decent earners think that recipients of citizen benefits are lazy and therefore do not allow them to receive government support. To many educated people, illiterate people appear rude and simple-minded, with whom they therefore want as little as possible nothing to do with, whom they do not trust. Religious people are often afraid of atheists, who in turn are afraid of contact with religion. What you don't know often appears to be dangerous and you prematurely discount that. Such prejudices lead to rejection, which often solidifies to such an extent that counterarguments are no longer even heard. This is resentment that has existed for a long time, but which today makes consensus almost impossible in many political and social debates. This can degenerate into hate and contempt and then into violence whether between rich and poor, right and left, machos and feminists, abortion opponents and abortion advocates, vegetarians and meat-eaters. When one side prevails, it imposes its values on the other, and the resentment even becomes creative. In any case, it prevents you from making an effort to understand the other person. For Nietzsche, resentment has been driving the dispute over what is morally necessary for a long time.

“Resentment” is one of the key terms of Nietzsche's late work. The philosopher is referring to an internalized and solidified affect of revenge, which leads to the development of an overall negative approach to the world. Especially in On the genealogy of morality Nietzsche is trying to show that the entire European culture since the rise of Christianity has been based on this affect. Judaism and Christianity, in their hatred of aristocrats, propagated an ethics of the weak — in this act, resentment became creative. With a new creative ethic, Nietzsche now wants to contribute to a renewed revaluation of values in order to return to a life-affirming aristocratic ethic of the “strong.” In this article, Hans-Martin Schönherr-Mann introduces Nietzsche's reflections on resentment and works out what makes the accusation of mutual resentment so popular to this day.

Taylor Swift — Superwoman or Last Man?

A Nietzschean Critique of the Most Successful Pop Star of Our Time

Taylor Swift — Superwoman or Last Man?

A Nietzschean Critique of the Most Successful Pop Star of Our Time

Taylor Swift is one of the most important “idols” of our time. Reason enough for our regular authors Henry Holland, Paul Stephan and Estella Walter to pick up on the Nietzschean “hammer” and get to grips with the hype a bit: Does Swift deserve the cult around her that goes down to philosophy? Is it grossly overrated? And what explains the discrepancy between appearance and reality, spectacle and life?

You can watch the entire unabridged conversation on the Halcyonic Association for Radical Philosophy YouTube channel (link).

Abonimably Married, With Children

Nietzsche as the Wagners' house friend in the “Tribschen Idyll”

Abonimably Married, With Children

Nietzsche as the Wagners' house friend in the “Tribschen Idyll”

Richard Wagner lived on Lake Lucerne for six years. In April 1866, he was able to rent the Landhaus of the Lucerne patrician family Am Rhyn, which had been built in a beautiful scenic location on the Tribschenhorn. Nietzsche had been a frequent guest there at that time and enjoyed the family connection. For him, it was an episode that shaped him throughout his life, so that the confrontation with Wagner — in its entire range from unconditional adoration to rude rejection — can perhaps even be regarded as the heart of his thinking. Today, the building houses the Richard Wagner Museum. His current special exhibition focuses on the composer's anti-Semitism.

Age-Old Rage

The birth of Modernity out of the Spirit of Resentment

Age-Old Rage

The birth of Modernity out of the Spirit of Resentment

“Resentment” is one of the guiding concepts of Nietzsche's philosophy and perhaps even its most effective. In his new book The cold rage. Resentment theory and practice (Marburg 2024, Büchner-Verlag), Jürgen Grosse argues that since the 18th century, more or less all political or social movements have been those of resentment. Our main author Hans-Martin Schönherr-Mann has read it and presents major theses below.

Caught in the Crossfire of the Culture Wars, There Stands Nietzsche

Comparing Two Current Perspectives

Caught in the Crossfire of the Culture Wars, There Stands Nietzsche

Comparing Two Current Perspectives

It is well known that Nietzsche's history of influence has been read and absorbed across all political camps. But what about our present tense? Paul Stephan examines the writings of two authors who are about the same age as himself, in their mid/late 30s, and whose perspectives on Nietzsche could hardly be more different: While French journalist and YouTuber Julien Rochedy declares Nietzsche a pioneer of a right-wing cultural struggle, the German philosopher and political scientist Karsten Schubert attacks him for a left-wing identity politics. Both positions do not really convince our authors; rather, they are entirely within the framework of the prevailing simulation of politics as a cultural struggle, which would need to be countered by focusing on the really pressing life problems of contemporary humanity.

A Philosophical Serenade About Grayness

A Summer Evening with Sloterdijk at Gütchenpark in Halle

A Philosophical Serenade About Grayness

A Summer Evening with Sloterdijk at Gütchenpark in Halle

One of the most important philosophers of our time, Peter Sloterdijk (born 1947), visited Halle at the beginning of July. The thinker, who was heavily influenced by Nietzsche, shared his thoughts about “gray” there and impressively showed the heights to which philosophy can rise.

1, 2, 3…

About the New Permanent Exhibition in the Nietzsche House in Naumburg

1, 2, 3…

About the New Permanent Exhibition in the Nietzsche House in Naumburg

Since 1994, the house in Naumburg where Nietzsche lived with his mother for several years after his mental collapse in 1889 has had a museum dedicated to life and work. On the occasion of the thirtieth anniversary of its existence, the permanent exhibition of the Nietzsche House was completely redesigned, curated by Berlin philosopher Daniel Tyradellis. Our regular author Lukas Meisner was there and took a look at them.

Nietzsche’s Monkey, Nietzsche’s Varlet

The Oswald Spengler Case

Nietzsche’s Monkey, Nietzsche’s Varlet

The Oswald Spengler Case

In the following article, Christian Saehrendt gives a brief insight into the work of one of the most controversial but also most influential Nietzsche interpreters of the 20th century: the German philosopher Oswald Spengler (1880—1936). The author of The fall of the West (1917/22) is considered one of the most important representatives of the “Conservative Revolution,” an intellectual movement that was significantly involved in the cultural destabilization of the Weimar Republic before 1933. Largely forgotten in Germany, it continues to be eagerly received in a global context, such as in Russia.

What does Nietzsche Mean to Me?

What does Nietzsche Mean to Me?

In the series “What does Nietzsche mean to me? “ over the next few weeks, our regular authors will each present their personal approach to Nietzsche and his thinking. Our senior editor Paul Stephan makes a start and reports on how he discovered Nietzsche as a teenager — and no longer necessarily sees himself as a “Nietzschean.”