Dionysos ohne Eros

War Nietzsche ein Incel?

Dionysos ohne Eros

War Nietzsche ein Incel?

Dass sich Nietzsche schwer mit Frauen tat, ist allgemein bekannt. Um seine sexuelle Orientierung und Aktivität ranken sich bis heute Rätsel und Spekulationen. Immer wieder inspirierte diese Frage Künstlerinnen und Künstler zu provokant-spöttischen Darstellungen. Lässt er sich womöglich als „Incel“ bezeichnen? Als unfreiwilliger Junggeselle, im Sinne der heutigen Debatte um die frauenfeindliche „Incel-Bewegung“? Christian Saehrendt geht dieser Frage nach und versucht Licht ins Dunkel um Nietzsches kompliziertes Verhältnis zum „anderen Geschlecht“ zu bringen.

I. Warum lebte Nietzsche asketisch?

„Nietzsche und die körperliche Liebe“ – diese Überschrift würde wohl das dünnste Kapitel im dicken Buch seiner Lebensgeschichte zieren. Er war ledig und lebte niemals in einer Partnerschaft. Es ist weder belegt, ob er homosexuell oder asexuell war, und ob er überhaupt jemals Geschlechtsverkehr hatte. Die angebliche Syphilis-Infektion, die als Beweis für mindestens einen einzigen vollzogenen Akt dienen könnte, wird aus heutiger Sicht angezweifelt. Seine Schwester Elisabeth schrieb über Friedrichs Liebesleben:

Seine Schwärmerei erhob sich nie über eine gemäßigte, poetisch-angehauchte, herzliche Zuneigung. Wie denn überhaupt die große Passion, die vulgäre Liebe dem ganzen Leben meines Bruders vollständig fern geblieben ist. Seine ganze Leidenschaft lag in der Welt der Erkenntnis …1

Lebte Nietzsche aus freien Stücken wie ein Mönch? Oder würde man ihn zu den unfreiwillig zölibatär lebenden Männern zählen, von denen heute zehntausende als „Incels“ (involuntary celibate) eine frauenfeindliche Bewegung bilden, welche vor allem online aktiv ist, aber auch schon Mörder und Amokläufer hervorgebracht hat. Allein in den USA und Kanada wurden von ihnen seit 2014 fünfzig Menschen, vor allem Frauen, getötet. Auch der Attentäter von Halle, der bei seinem antisemitischen Anschlag 2019 zwei Menschen erschoss, hatte Bezug zur Incel-Szene. In der Vorstellungswelt von Incels sind die Männer in drei Klassen aufgeteilt: attraktive „Alphas“, durchschnittliche „Normies“ und als Verlierergruppe die Incels, die bei der Partnerinnensuche leer ausgehen. Diese jungen Männer haben ein traditionelles Bild von Männlichkeit, machen aber zugleich die Erfahrung, dem eigenen Ideal nicht zu genügen. Sie hassen sich selbst und vor allem die Frauen dafür, dass sie ihnen nicht gefügig sind. Rechtsextremisten, Influencer und kommerzielle Pick-up-Artists bewirtschaften diese negative Identität und beuten die Incels aus. Ihnen wird eingeredet, sie seien Opfer einer allzu liberalisierten Gesellschaft, die Frauen übergroße Freiheiten lässt und dass Männer eine Art Grundrecht auf Sex hätten, welches ihnen „durch das System“ verwehrt werde.2

II. Frauen und „Weiber“ in Nietzsches Werk

Ungeachtet mangelnder Praxis in Liebesdingen und Partnerschaft gab sich Nietzsche in seinen Schriften gelegentlich den Anstrich eines Frauenkenners. Hier fällt vor allem eine Passage von Ecce homo, „Warum ich so gute Bücher schreibe“ (Link) auf, in der mehrere Aspekte der weiblichen Identität, Emanzipation und Sexualität zur Sprache kommen, die z. T. die gängigen sexistischen und biologistischen Ansichten des 19. Jahrhunderts spiegeln und zugleich zur heutigen Incel-Ideologie passen würden. So verwundert es nicht, dass Nietzsche in diversen Online-Foren wie Reddit oder Quora als „Pate aller heutigen Incels“ missverstanden wird.3 Die folgende Zitate Nietzsches sind allesamt dem erwähnten Ecce homo-Textabschnitt entnommen. Das erste erscheint wie eine hochstaplerische Kompensation im Kontext einer Selbstidentifikation mit Dionysos:

Darf ich anbei die Vermuthung wagen, daß ich die Weiblein kenne? Das gehört zu meiner dionysischen Mitgift. Wer weiss? vielleicht bin ich der erste Psycholog des Ewig-Weiblichen. Sie lieben mich Alle[.]

Bemerkenswert ist, dass Nietzsche im Kontext seines Frauenbildes in einem Punkt sehr fortschrittlich zu sein schien: Er billigte den Frauen zu, ein Recht auf vollen Genuss beim Geschlechtsverkehr zu haben – damals eine unerhört „unmoralische“ Position:

[D]ie Predigt der Keuschheit ist eine öffentliche Aufreizung zur Widernatur. Jede Verachtung des geschlechtlichen Lebens, jede Verunreinigung desselben durch den Begriff „unrein“ ist das Verbrechen selbst am Leben, – ist die eigentliche Sünde wider den heiligen Geist des Lebens.

Laut Nietzsche steht dabei allerdings der biologische Zweck der Reproduktion im Vordergrund. Frauen dürfe das erotische Verlangen nicht abgeschlagen werden, weil die Fortpflanzung ihr eigentlicher Lebenszweck sei und sie vieles andere (etwa Studieren, Schreiben, Kultur) nur davon ablenke. Diese Ablenkung führe zu krankhaften und unglücklichen Zuständen, wobei nur eine Therapie helfe: „Hat man meine Antwort auf die Frage gehört, wie man ein Weib kurirt – ‚erlöst‘? Man macht ihm ein Kind.“

In diesem Kontext pathologisiert Nietzsche auch alle Emanzipationsbestrebungen:

Der Kampf um gleiche Rechte ist sogar ein Symptom von Krankheit: jeder Arzt weiss das. – Das Weib, je mehr Weib es ist, wehrt sich ja mit Händen und Füssen gegen Rechte überhaupt: der Naturzustand, der ewige Krieg zwischen den Geschlechtern gibt ihm ja bei weitem den ersten Rang.

Nietzsche sieht die Frauen im Geschlechterkrieg des Naturzustandes also im Vorteil, weswegen er den Einsatz der Frauenrechtlerinnen für paradox und selbstzerstörerisch hält. Rechtlich geregelte Emanzipation sei etwas Widernatürliches: „‚Emancipation des Weibes‘ – das ist der Instinkthass des missrathenen, das heisst gebäruntüchtigen Weibes gegen das wohlgeratene – der Kampf gegen den ‚Mann‘ ist immer nur Mittel“. Fast schon resignierend fasst Nietzsche zusammen: „Das Weib ist unsäglich viel böser als der Mann, auch klüger; Güte am Weibe ist schon eine Form der Entartung.“

Indem Nietzsche die raubtierhafte Gefährlichkeit, Bosheit und Überlegenheit der Frau betont, liefert er en passant eine Erklärung für seine Bindungslosigkeit:

Zum Glück bin ich nicht Willens, mich zerreissen zu lassen: das vollkommne Weib zerreisst, wenn es liebt… Ich kenne diese liebenswürdigen Mänaden… Ah, was für ein gefährliches, schleichendes, unterirdisches kleines Raubthier!

Während Dionysos im 19. Jahrhundert oftmals positiv dargestellt wurde, obwohl er auch mit Charakterzügen beschrieben wurde, die in jener Epoche als typisch weiblich galten, sind seine weiblichen Begleiterinnen, die Bakchai oder Mänaden, überwiegend als wahnsinnig und überspannt charakterisiert worden. Diese nachträgliche Abwertung des altgriechischen Mänadenkultes ist als zeittypischer Ausdruck von Misogynie zu betrachten.4 Nietzsche bildet dabei keine Ausnahme. Versinnbildlicht durch die Mänaden, sieht er die Frau als Wesen, das von sexuellen Obsessionen beherrscht wird: „Die ungeheure Erwartung in Betreff der Geschlechtsliebe verdirbt den Frauen das Auge für alle fernen Perspektiven“, schrieb er der von ihm verehrten Lou Andreas-Salomé.5

In Jenseits von Gut und Böse fasst er noch einmal zusammen, warum Frauen für Männer eigentlich viel zu gefährlich seien:

Was am Weib Respekt und oft genug Furcht einflösst, ist seine Natur, die natürlicher ist als die des Mannes, seine echte, raubtierhafte, listige Geschmeidigkeit, seine Tigerkralle unter dem Handschuh, seine Naivität im Egoismus, seine Unerziehbarkeit und innerliche Wildheit, das Unfassliche, Weite, Schweifende seiner Begierden und Tugenden.6

In einer interessanten Analogie in der Vorrede von Jenseits von Gut und Böse setzt Nietzsche die Wahrheit mit dem Weiblichen gleich und schildert die Unfähigkeit der Philosophen, sich dieser zu nähern, sie zu umwerben und zu erobern:

Vorausgesetzt, dass die Wahrheit ein Weib ist – ist der Verdacht nicht gegründet, dass alle Philosophen, sofern sie Dogmatiker waren, sich schlecht auf Weiber verstanden? Dass der schauerliche Ernst, die linkische Zudringlichkeit, mit der sie bisher auf die Wahrheit zuzugehen pflegten, ungeschickte und unschickliche Mittel waren, um gerade ein Frauenzimmer für sich einzunehmen? Gewiss ist, dass sie sich nicht hat einnehmen lassen.

Ob in der Spottfigur des „linkisch-aufdringlichen“ und zugleich „schauerlich-ernsten“ Dogmatikers auch ein wenig Selbstironie enthalten war?

III. Nietzsches Beziehungen zu Frauen

In der biografischen Forschung wurden verschiedene Gründe für Nietzsches fehlendes Liebesleben genannt. Bereits vor fast 100 Jahren spekulierte Helmuth W. Brann in seinem Buch Nietzsche und die Frauen über Nietzsches fehlendes Sexappeal und seine sich daraus ergebende Frustration.7 Adorno stellte in den Minima Moralia verwundert fest, dass Nietzsche „das Bild weiblicher Natur ungeprüft und unerfahren von der christlichen Zivilisation übernahm, der er sonst so gründlich mißtraute.“8 Martin Vogel charakterisierte Nietzsche als „erotisch schwachbegabt“. Sein Frauenbild sei von „erschreckender Dürftigkeit und Unselbständigkeit“9 gewesen. Laut Pia Volz habe Nietzsche seine „schizoid-narzisstische Beziehungsstörung zum heroischen Einsamkeitsgestus idealisiert“10 und in der Figur des Zarathustra manifestiert.

Nietzsche hatte einige ältere Freundinnen wie Malwida von Meysenbug, Zina von Mansurov oder Marie Baumgärtner – die Mutter eines seiner Studenten. Nietzsche hielt dreimal um die Hand einer jungen Frau an. Zudem pflegte er Umgang mit jüngeren Studentinnen, Musikliebhaberinnen und Leserinnen seiner Werke. Im Widerspruch zu seinen schriftlichen Äußerungen über die Rolle der Frau in der Gesellschaft, die stark von den diskriminierend-biologistischen Vorstellungen seiner Zeit geprägt waren, pflegte Nietzsche Bekanntschaften und Freundschaften mit schreibenden und philosophierenden Frauen. Die 1848er-Revolutionärin und Wagnerianerin von Meysenbug, die Nietzsche gegenüber Dritten als „beste[] Freundin der Welt“11 titulierte, darf sogar als Vordenkerin der Frauenemanzipation gelten, welche Nietzsche ja vehement ablehnte. Zudem war Nietzsche mit einigen lesbischen Frauen bekannt, neben der Schweizer Feministin Meta von Salis waren dies die damalige Medizinstudentin Clara Willdenow und die Philosophin Helene von Druskowitz. Seine reaktionären Ansichten über Frauenrechte schienen für jene kein Hinderungsgrund für eine Freundschaft zu sein, bis auf von Druskowitz, die sich 1886 vehement von Nietzsche distanzierte und mit ihm publizistisch „abrechnete“.12

„Nietzsche war der Typ des Muttersöhnchens“, stellte Vogel fest, „auch noch in seiner Studenten- und Professorenzeit suchte er sich vornehmlich das Wohlwollen älterer erfahrener Frauen zu versichern“13, beispielsweise Sophie Ritschl, die Gattin seines Lehrers in Leipzig, Ottilie Brockhaus, die Schwester Richard Wagners, und, wie erwähnt, Malwida von Meysenbug. Mit der 28 Jahre älteren Malwida verbrachte Nietzsche auch den 1876 von der Universität Basel bewilligten Urlaub. „Bei älteren Damen fiel dann meistens auch der letzte Überrest schüchterner Furchtsamkeit weg und Nietzsche bewegte sich in völlig zwangloser Sicherheit und plötzlich aufgeschlossener Gewandtheit.“14

Im Frühjahr 1876 hielt Nietzsche um die Hand der in Genf weilenden jungen Russin Mathilde Trampedach an, die er nur dreimal zuvor getroffen hatte. Trampedach nahm in Genf Klavierstunden bei dem Komponisten Hugo de Senger – und hatte sich in ihn verliebt (was Nietzsche möglicherweise nicht bekannt war). Den Heiratsantrag schickte ihr Nietzsche in Absprache mit de Senger am 11. April 1876 schriftlich.15 Trampedach lehnte höflich ab (und heiratete bald darauf de Senger), während sich Nietzsche per Brief am 15. April für seinen Vorstoß wortreich entschuldigte (Link). Wenige Wochen danach verliebte er sich in Bayreuth in die junge Musikliebhaberin Louise Ott, die allerdings bereits mit einem Bankier verheiratet und Mutter war.16

Bei Nietzsches Heiratsplänen jener Jahre hat sicher auch der Gedanke der wirtschaftlichen Absicherung eine Rolle gespielt, die nach der Aufgabe seiner Basler Professur umso dringlicher geworden war. In einem Brief an seine Schwester vom 25. April 1877 schildert er einen Plan, den er gemeinsam mit Malwida ersonnen hatte: „die Verheirathung mit einer zu mir passenden, aber nothwendig vermögenden Frau“ würde es ihm ermöglichen, die gesundheitlich belastende Lehrtätigkeit aufzugeben und „mit dieser (Frau) würde ich dann die nächsten Jahre in Rom leben […] den geistigen Qualitäten nach finde ich immer Nat[alie] Herzen am besten geeignet.“ (Link) Die Schwestern Natalie und Olga Herzen, Exilrussinnen, hatte er bereits 1872 mit Malwida in Bayreuth kennengelernt. Der gemeinsame Musikgeschmack verband, und Nietzsche hatte anfänglich Olga Herzen im Blick.17 Später verlagerte sich sein Interesse auf Natalie. Zu ernsteren Avancen kam es jedoch nie. 1877 schrieb Nietzsche Malwida: „Bis zum Herbst habe ich nun noch die schöne Aufgabe, mir ein Weib zu gewinnen, und wenn ich sie [sic] von der Gasse nehmen müsste,“18 gab sich aber zugleich gegenüber seiner Schwester pessimistisch: „Die Verheirathung, sehr wünschenswerth zwar – ist doch die unwahrscheinlichste Sache, das weiss ich sehr deutlich!“19 Im Spätsommer klopft er in dieser Sache wieder bei Malwida an: „Haben Sie das Feenweibchen gefunden, welches mich von der Säule, an welche ich angeschmiedet bin, losmacht?“20

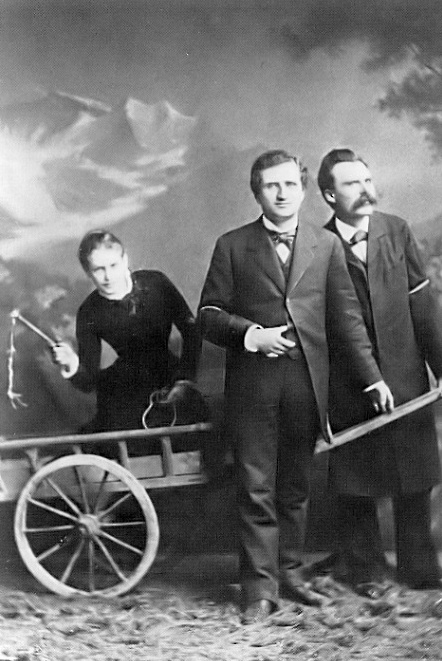

Im Frühjahr 1882 liess Nietzsche der deutsch-russischen Philosophiestudentin Lou Andreas-Salomé durch Paul Reé in Italien einen Heiratsantrag zukommen, ohne zu wissen, dass dieser selbst bereits in Sachen Eheschließung bei ihr vorstellig geworden war. Am 13. Mai 1882 wiederholte Nietzsche den Antrag bei einem weiteren Treffen in Luzern. Lou schlug beide Anträge aus und lebte anschließend mit Reé zusammen, was Nietzsche enttäuschte. Allerdings erweckte er im Nachhinein im Gespräch mit Ida Overbeck den Eindruck, als ob sein Antrag von Lou geradezu abgelehnt werden sollte, und nur pro forma aus moralisch-gesellschaftlichen Gründen erfolgt war.21 Nach Ablehnung seines Heiratsantrages hatte Nietzsche Rée und Lou in Luzern zu einer inszenierten Fotografie überredet, in der die beiden Männer vor den Fotostudiokulissen einen Wagen mit der peitschenschwingenden Lou ziehen, wobei sowohl der Wagen als auch die Peitsche lächerlich klein geraten waren, was der Szene einen komisch-ironischen Ausdruck verlieh. Kurz darauf verwendete Nietzsche das Peitschenmotiv im 1883 erschienenen ersten Teil des Zarathustra: „Du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht!“22 – es sollte bis heute eines seiner bekanntesten Zitate werden. Jahre später, lange nach dem Bruch Nietzsches mit Wagner, reiste Lou nach Bayreuth und zeigte einmal die Peitschen-Fotographie als Kuriosität herum, was Nietzsches Schwester überhaupt nicht behagte.23

Malwida verlor das Projekt von Nietzsches Verheiratung offenbar auch in den folgenden Jahren nicht aus den Augen und machte ihn immer wieder mit jungen Frauen bekannt. 1884 lernte er in Nizza Resa von Schirnhofer kennen. Schirnhofer, zehn Jahre jünger als Nietzsche und Philosophiestudentin in Zürich, wurde offenbar von Malwida als passende Heiratskandidatin für ihn angesehen, doch kam keine Verbindung der beiden zustande.

„Was machen denn alle die jungen oder weniger jungen Mädchen, mit denen bekannt zu sein ich Ihrer Freundschaft verdanke (lauter kleine verrückte Thiere, unter uns gesagt)?“ fragte er noch Ende Februar 1887 in einem Brief an Malwida (Link) und beklagte sich, dass seine jüngere Frauenbekanntschaften schon lange nichts mehr von sich hören ließen.

In den Fällen Trampedach und Andreas-Salomé stellt sich die Frage, ob Nietzsche überhaupt ernsthaft an Heirat dachte, denn in beiden Fällen involvierte er direkte Konkurrenten und hatte dann ihnen gegenüber das Nachsehen. Es scheint fast, als habe er gewünscht, dass die Anträge abgelehnt würden. Auffällig ist auch, dass Nietzsche mehrfach die Rolle als asexuell-platonischer „Dritter im Bunde“ wählte, so bei Franz und Ida Overbeck, eben auch bei Paul Rée und Lou sowie bei Cosima und Richard Wagner. Auf diese Weise konnte er einer engeren Bindung entgehen und sich jederzeit aus dieser Konstellation verabschieden. In das Vermeidungsmuster passt auch Nietzsches Neigung sich mit lesbischen Frauen zu befreunden, weil von diesen keine „Gefahr“ in Sachen Sex und Partnerschaft ausging. Summa summarum hat man den Eindruck, dass Nietzsches Heiratsambitionen über Jahre hinweg wenig stringent und möglicherweise gar nicht innerlich gewollt waren. Lebte er vielleicht sogar gerne allein und asketisch? In der dritten Abhandlung der Genealogie der Moral befasst sich Nietzsche kritisch bis spöttisch mit den sozialen Funktionen asketischer Ideale, gibt aber auch zu bedenken: „Ein gewisser Ascetismus, wir sahen es, eine harte und heitere Entsagsamkeit besten Willens gehört zu den günstigen Bedingungen höchster Geistigkeit“24. Letztlich bleibt offen, ob Nietzsche bewusst asketisch lebte und eigentlich gar keine Partnerinnen brauchte, oder ob er aus der Not eine Tugend machte.

IV. Ist Nietzsches Syphilis-Erkrankung der Grund für seine zölibatäre Lebensweise?

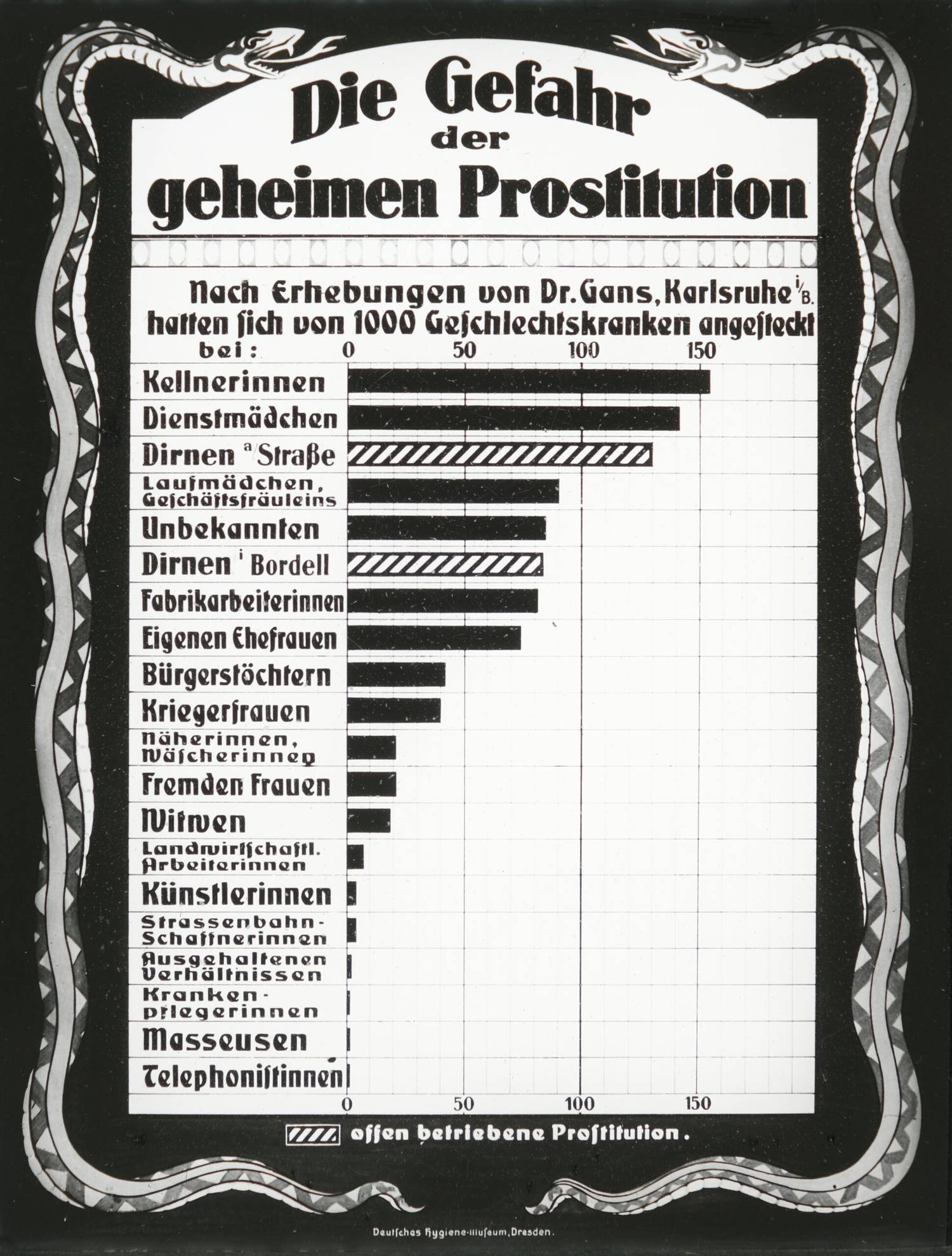

Am Ende soll noch der Frage nachgegangen werden, ob Nietzsches Erkrankung der Grund für seine zölibatäre Lebensweise gewesen sein könnte. Im 19. Jahrhundert gab es Fälle, in denen mit Syphilis infizierte bürgerliche Männer aus moralischem Verantwortungsgefühl heraus ledig blieben, da sie Ehefrau und Kinder nicht dem Risiko der Ansteckung aussetzen wollten. Ob Nietzsche aus diesem Grund eine Heirat eigentlich ausschloss, es aber nicht gegenüber Dritten erklären konnte? Nietzsche soll in seiner Leipziger Zeit wegen einer syphilitischen Erkrankung („Lues“) in ärztlicher Behandlung gewesen sein, allerdings wurde damals auch Tripper mit diesem Begriff diagnostiziert, bis 1879 der Gonorrhoe-Erreger nachgewiesen wurde.25 1875 wurde bei Nietzsche erstmals eine chronische Chorioretinitis festgestellt, die in manchem Fällen als Spätfolge von Syphilis auftritt und als Hinweis dafür gedeutet wurde, dass er sich damit während seiner Studienzeit in Leipzig angesteckt hatte.26 Im Falle einer tatsächlichen Syphilis-Infektion stellte sich die Frage, warum er die Diagnose und Symptomatik in keinem seiner Briefe erwähnte, obwohl er doch sonst detailliert über jegliche gesundheitliche Zustände und Probleme informierte. Möglicherweise war die Scham zu groß. Das Thema Syphilis war im 19. Jahrhundert moralisch belastet und gesellschaftlich stigmatisiert. Die Krankheit galt zunächst als Begleiterscheinung der Prostitution und als „Strafe“ für „sündige“ Sexarbeiterinnen und Ehebrecher, wurde aber dann im Laufe des Jahrhunderts unter nunmehr wissenschaftlichen Aspekten mehr und mehr als Gefahr für Ehe und Familie, mithin für die „Volksgesundheit“ angesehen. Zwar entlastete die um 1875 aufkommende These von der Vererbbarkeit der Krankheit die Infizierten auf der moralischen Ebene, doch die Schrecken der als Spätfolge diagnostizierten „progressiven Paralyse“ und der Unbehandelbarkeit der Krankheit blieben gegenwärtig und sorgten für eine starke Präsenz der Seuche in Wissenschaft und Kultur.27 Die Syphilisphobie unterwanderte auch die ab 1880 aufkommende Diagnose der „Neurasthenie“, eines vielschichtigen, psychosomatischen Nervositätszustandes, dessen Symptome fatalerweise zum Frühstadium der progressiven Paralyse passten und die Syphilisphobie noch weiter steigerten. In jedem Fall galt Syphilis Ende des 19. Jahrhunderts als eine Krankheit, die als gesellschaftliche Verfallserscheinung und als Gefahr für die „Volksgesundheit“ gedeutet wurde. Bürgerliche Männer reagierten auf eine Diagnose nicht selten panisch, gelegentlich sogar mit Selbstmord,28 für eine bürgerliche Ehe sahen sie sich oftmals nicht mehr geeignet.

Letztlich wurde Nietzsches Symptomatik nie aufgeklärt. Vermutet wurden in der klinischen Behandlung und biografischen Forschung u. a. eine Chloralhydrat-Vergiftung, geistige Überarbeitung, Schizophrenie, Epilepsie, Demenz, Manie und Depression. Lange Zeit dominierte die Diagnose seiner behandelnden Ärzte, die 1889 eine „progressive Paralyse“ als Spätfolge von Syphilis feststellten. In den letzten Jahrzehnten wurde dies zunehmend in Zweifel gezogen und es sind neue Diagnosen und Theorien (soweit das posthum überhaupt möglich ist) hinzugekommen, etwa ein Hirntumor im Augennerv, das CADASIL-Syndrom oder das MELAS-Syndrom.29

So lässt sich die Frage, warum Nietzsche zeitlebens ledig und keusch blieb, nicht abschließend beantworten. Sein Verhältnis zu Frauen hatte keine körperliche Dimension, dafür aber vielschichtige geistige Aspekte. Als Pate der heutigen Incel-Bewegung dürfte er kaum dienen, dafür waren sein Weltbild wie auch sein Selbstbild zu differenziert. Er gab niemandem die Schuld für seine Einsamkeit. Paradox wirkt heute, dass er die üblichen sexistischen Einstellungen des 19. Jahrhunderts übernahm – dass etwa die Fortpflanzung der eigentliche Lebenszweck der Frau sei – und sich doch gerade nach der Anerkennung durch eine intelligente und gebildete Frau sehnte: „Gegen die Männerkrankheit der Selbstverachtung hilft es am sichersten, von einem klugen Weib geliebt zu werden.“30

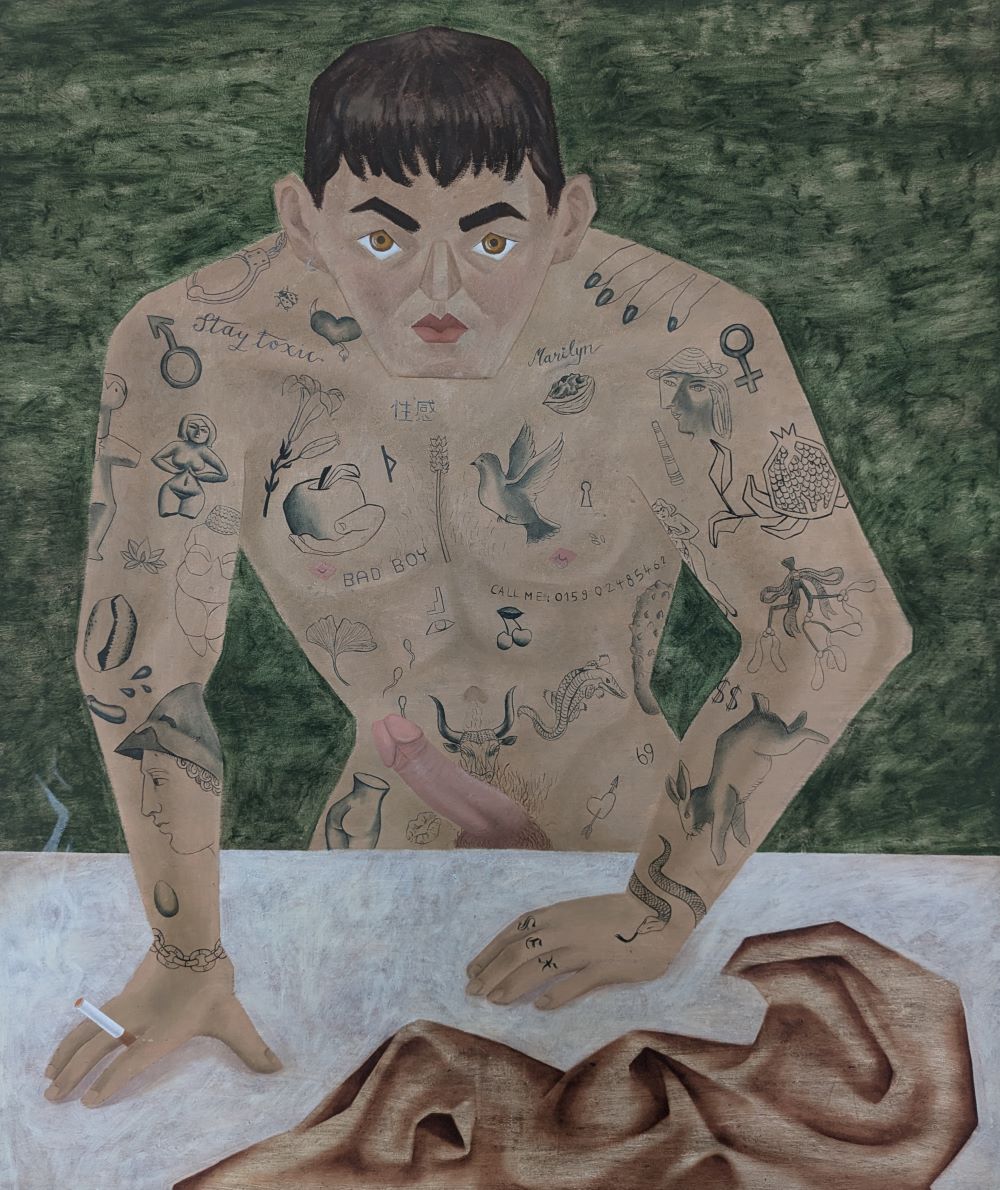

Angabe zum Artikelbild

Salwa Wittwer (Leipzig): Stay Toxic. Öl auf Leinwand, 120 x 100 cm, 2024. Im Besitz der Künstlerin.

Literatur

Adorno, Theodor W.: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben (1951). Frankfurt a. M. 1978.

Brann, Helmuth Walter: Nietzsche und die Frauen. Leipzig 1931.

Diethe, Carol: Frauen. In: Henning Ottmann (Hg.): Nietzsche Handbuch. Stuttgart 2000, S. 50–56.

Dies.: Vergiss die Peitsche. Nietzsche und die Frauen. Hamburg 2000.

Förster-Nietzsche, Elisabeth: Das Leben Friedrich Nietzsches, Bd. 1. Leipzig 1895.

Kirakosian, Racha: Berauscht der Sinne beraubt. Eine Geschichte der Ekstase, Berlin 2025.

Niemeyer, Christian: Nietzsches Syphilis – und die der Anderen. Baden-Baden 2020.

Radkau, Joachim: Malwida von Meysenbug. Revolutionärin, Dichterin, Freundin: Eine Frau im 19. Jahrhundert. S. 360.

Schonlau, Anja: Syphilis in der Literatur. Über Ästhetik, Moral, Genie und Medizin (1880-2000). Würzburg 2005.

Tényi, Tamás: The madness of Dionysus – six hypotheses on the illness of Nietzsche. In: Psychiatria Hungaria 27/6 (2012), S. 420-425 (Link).

Vogel, Martin: Apollinisch und Dionysisch. Geschichte eines genialen Irrtums. Regensburg 1966.

Volz, Pia: Nietzsches Krankheit. In: Henning Ottmann (Hg.): Nietzsche Handbuch. Stuttgart 2000, S. 57 f.

Fußnoten

1: Elisabeth Förster-Nietzsche, Das Leben Friedrich Nietzsches, Bd. 1, S. 180.

2: Vgl. https://www.bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/516447/incels/ (abgerufen am 08.08.2025).

3: Vgl. https://a-part-time-nihilist.quora.com/https-www-quora-com-Was-Friedrich-Nietzsche-an-incel-answer-Susanna-Viljanen (abgerufen am 07.07.2025).

4: Vgl. Racha Kirakosian, Berauscht der Sinne beraubt, S. 149.

6: Aph. 239.

7: Vgl. S. 23.

8: Nr. 59; S. 120.

9: Martin Vogel, Apollinisch und Dionysisch, S. 294 f.

10: Nietzsches Krankheit, S. 57.

11: Bf. an Carl Gersdorff v. 26. 5. 1876.

12: Für einen exzellenten Überblick zu Nietzsches vielfältige Beziehungen zu Frauen vgl. auch die einschlägige Monographie Vergiss die Peitsche von Carol Diethe.

13: Apollinisch und Dionysisch, S. 295.

14: Brann, Nietzsche und die Frauen, S. 175.

15: Vgl. Bf. v. 11. 4. 1876.

16: Vgl. Diethe, Frauen, S. 56.

17: Vgl. Joachim Radkau, Malwida von Meysenbug, S. 360.

18: Bf. v. 1. 7. 1877.

19: Bf. v. 2. 6. 1877.

20: Bf. v. 3. 9. 1877.

21: Vgl. Brann, Nietzsche und die Frauen, S. 151.

22: Also sprach Zarathustra, Von alten und jungen Weiblein.

23: Vgl. Diethe, Frauen, S. 50 f.

24: Zur Genealogie der Moral, Abs. III, 9.

25: Vgl. Vogel, Apollinisch und Dionysisch, S. 315.

26: Vgl. Volz, Nietzsches Krankheit, S. 57.

27: Vgl. Anja Schonlau, Syphilis in der Literatur, S. 84.

28: Vgl. ebd., S. 101.

29: Vgl. Tamás Tényi, The madness of Dionysus. Der Nietzsche-Forscher Christian Niemeyer versuchte jüngst, die „Syphilis-These“ zu rehabilitieren (vgl. Nietzsches Syphilis).