Mythomanen in dürftiger Zeit

Über Klaus Kinski und Werner Herzog

Mythomanen in dürftiger Zeit

Über Klaus Kinski und Werner Herzog

Werner Herzog (geb. 1942), von Linus Wörffel als „Mythomane“ bezeichnet, und Klaus Kinski (1926–1991) zählen zu den führenden Gestalten des deutschen Nachkriegskinos. Der Filmemacher und der Schauspieler drehten in den 70er und 80er Jahren fünf Spielfilme, die zu den Klassikern der Geschichte des Mediums zählen. Es sind Hymnen an einen tragischen Heroismus, in denen sich unschwer der Geist Nietzsches erkennen lässt. Aus „Baut eure Städte an den Vesuv!“ wird „Baut Opernhäuser im Regenwald!“.

Die Wahrheit hat keine Zukunft, aber Wahrheit hat auch keine Vergangenheit.

Wir wollen, wir werden, wir dürfen, wir können die Suche danach aber nicht aufgeben.

(Werner Herzog, Die Zukunft der Wahrheit, S. 110)

Ich war nicht großartig, ich war nicht hinreißend. ICH WAR MOMUMENTAL, ICH WAR EPOCHAL.

(Klaus Kinski laut Werner Herzog, Jeder für sich und Gott gegen alle, S. 92)

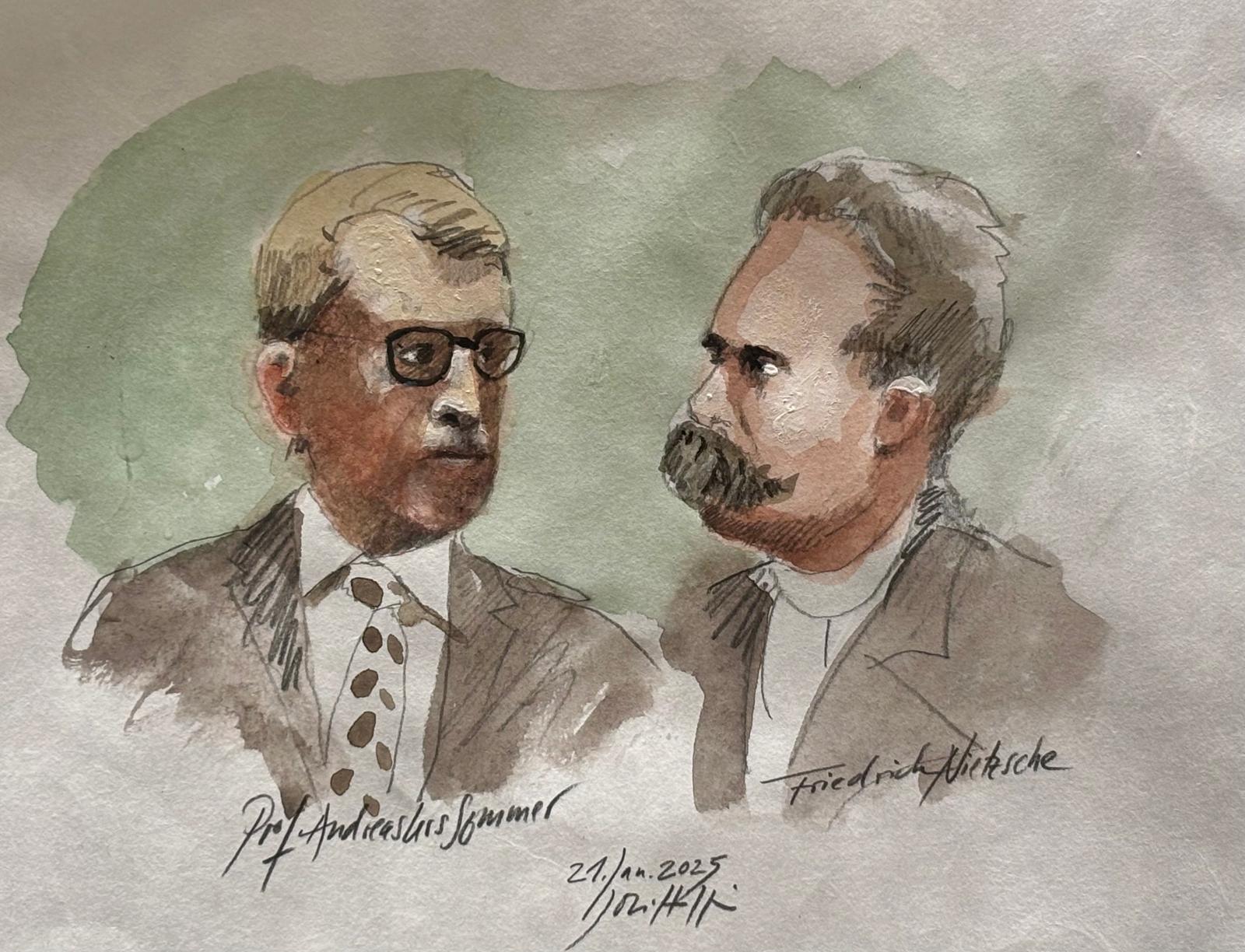

Das Thema eines „neuen Mythos“ beschäftigte Nietzsche ein Leben lang – die Praxis dazu lieferten mehrere Jahrzehnte später unter anderem das kongeniale Duo Werner Herzog und Klaus Kinski. Nach einer kurzen Einführung in Nietzsches Vision eines neuen Mythos soll gezeigt werden, dass sich das Kino als präzise Umsetzung von Nietzsches Vision eines tragischen Gesamtkunstwerks verstehen lässt, dass die Menschen erneut mit einem Anblick echter Größe konfrontiert. Herzogs und Kinskis gemeinsames Schaffen markiert, wie sich im zweiten Teil des Artikels zeigen wird, eine Passhöhe dieser Entwicklung.

I. Zarathustra zwischen Zynismus und Zauber

Für den frühen Nietzsche der Geburt der Tragödie ist klar: Das große Problem des Abendlandes seit dem Auftauchen des rationalen Geistes in Gestalt des Sokrates ist sein Verlust an Mythen. Der optimistische Geist erst des Platonismus, dann des Christentums und schließlich der modernen Wissenschaft und Demokratiebegeisterung hat den „mythenbildende[n] Geist der Musik“1 zum Verstummen gebracht. Dieser neue Geist kennt keine Tragik, keinen Heroismus mehr. Einzig und allein in Richard Wagners Gesamtkunstwerken erblickt der junge Philosoph die Hoffnung auf eine Wiederweckung eines tragischen Heroismus, einer dionysischen Welthaltung, die er der allgegenwärtigen modernen Rationalität schroff entgegenstellt. Er träumt von einer „Überwindung des Wissens durch mythenbildende Kräfte“2 mit Wagner als verehrtem „Mytholog und Mythopoët“3.

Im Zuge seiner allgemeinen Abkehr von Wagner und dem Wagnerianismus sieht Nietzsche die Dinge schon wenig später deutlich komplexer. Unter dem Einfluss des Philosophen und Psychologen Paul Rées mutiert Nietzsche zum „freien Geist“, der die „Willkür und Verworrenheit“4 mythologischen Denkens scharf kritisiert und immer wieder aufzeigt, wie sehr auch das scheinbar rationale Denken noch in ihm verhaftet ist. Aus dem Kritiker der Aufklärung wird ein schonungsloser Radikalaufklärer, der zum letzten Hieb ansetzt: „Der ‚unfreie Wille‘ ist Mythologie: im wirklichen Leben handelt es sich nur um starken und schwachen Willen.“5

Freilich wird Nietzsche immer wieder auf das große Thema seiner frühen Schriften zurückkommen, den Traum von einer ‚Rückverzauberung der Welt‘ nie ganz abschütteln. Sein Zarathustra verspottet den mythen- und ideallosen „letzten Menschen“6 und appelliert an einen zynisch gewordenen Jüngling: „Aber bei meiner Liebe und Hoffnung beschwöre ich dich: wirf den Helden in deiner Seele nicht weg! Halte heilig deine höchste Hoffnung!“7

Doch ist Nietzsche nicht selbst „ein Frecher, ein Höhnender, ein Vernichter“8, wenn er rückblickend stolz über Menschliches, Allzumenschliches schreibt:

Ein Irrthum nach dem andern wird gelassen aufs Eis gelegt, das Ideal wird nicht widerlegt – es erfriert… Hier zum Beispiel erfriert „das Genie“; eine Ecke weiter erfriert „der Heilige“; unter einem dicken Eiszapfen erfriert „der Held“; am Schluss erfriert „der Glaube“, die sogenannte „Überzeugung“, auch das „Mitleiden“ kühlt sich bedeutend ab[.]9

Doch Nietzsche will dabei eben nicht stehenbleiben. Die rücksichtslose Verneinung soll eine erneute Bejahung nicht verhindern, sondern vorbereiten – überhaupt erst ermöglichen. In der tiefsten Mitternacht soll ein neues Licht erwachen: Die Flamme eines neuen Mythus, über dessen genaue Gestalt sich Nietzsche jedoch ausschweigt, soll es doch ein Mythus der Zukunft sein: „Ahnungen der Zukunft! die Zukunft feiern, nicht die Vergangenheit! Den Mythus der Zukunft dichten! In der Hoffnung leben!“10

Verknüpft wird diese Hoffnung mit der Heraufkunft eines neuen Menschentyps, den Nietzsche völlig unkritisch als „Barbaren des 20. Jahrhunderts“11 bezeichnet. Der moderne Mensch – „das intelligenteste Sklaventhier, sehr arbeitsam, im Grunde sehr bescheiden, bis zum Excess neugierig, vielfach, verzärtelt, willensschwach – ein kosmopolitisches Affekt- und Intelligenzen-Chaos“12 – soll durch „eine stärkere Art“13 ersetzt werden, ausgezeichnet durch ihren „Wille[n] zur Vereinfachung, Verstärkung, zur Sichtbarkeit des Glücks, zur Furchtbarkeit, der Muth zur psychologischen Nacktheit“14. Die „blonde Bestie“ soll wiederauferstehen, über die es in der Genealogie der Moral heißt:

Auf dem Grunde aller dieser vornehmen Rassen ist das Raubthier, die prachtvolle nach Beute und Sieg lüstern schweifende blonde Bestie nicht zu verkennen; es bedarf für diesen verborgenen Grund von Zeit zu Zeit der Entladung, das Thier muss wieder heraus, muss wieder in die Wildniss zurück[.]15

Dabei sieht Nietzsche auch hier die Dialektik von Nihilismus und Renaissance am Werk: Die allgemeine Schwächung und Dekadenz wird auf der einen Seite ein Heer passiver Sklaven erzeugen, die nur nach neuen Herren dürsten; im Kampf gegen die moderne Sklavenmoral abgehärtet wird umgekehrt eine neue Herrenkaste als siegreich hervorgehen, die auch bereit ist, sich dieser Mission anzunehmen. Insofern gilt für ihn: „Die Ausgleichung des europäischen Menschen ist der große Prozeß, der nicht zu hemmen ist: man sollte ihn noch beschleunigen.“16 Der äußerste, gründlichste, radikalste Nihilismus soll auch in dieser Hinsicht in sein Gegenteil umschlagen: „Mitternacht ist auch Mittag“17.

Nietzsche hat den Traum von einem neuen Mythos also nie aufgegeben, sie ist nur komplexer, vielschichtiger geworden. Die Remythologisierung, ja: Rebarbarisierung, der Welt kann nur gelingen, wenn sie sich der modernen Ironie und Skepsis nicht mehr schroff entgegensetzt, sondern als Mittel in sich aufhebt. Die skeptische Einsicht, dass es keine Wahrheiten, keine Grundpfeiler der Weltorientierung mehr gibt, ist nun nicht mehr – wie im Fall von Zarathustras „Schatten“18 – ein Grund zur Verzweiflung, sondern zur größten Freude, ermöglicht sie doch die Schöpfung neuer Werte, neuer Weisheiten, neuer Mythen genau auf Grundlage jenes Skeptizismus: „[E]ndlich erscheint uns der Horizont wieder frei, gesetzt selbst, dass er nicht hell ist, endlich dürfen unsre Schiffe wieder auslaufen, auf jede Gefahr hin auslaufen, jedes Wagniss des Erkennenden ist wieder erlaubt, das Meer, unser Meer liegt wieder offen da, vielleicht gab es noch niemals ein so ‚offnes Meer‘.“19 Und Nietzsche ruft selbstbewusst zum Auslaufen auf: „Auf die Schiffe, ihr Philosophen!“20

II. Das Kino als Kultstätte

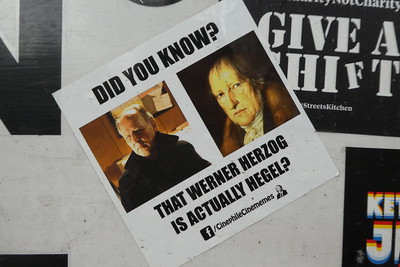

Zahlreiche Interpreten sind diesem Appell Nietzsches gefolgt – doch haben ihn, was wenig überrascht, sehr unterschiedlich ausgelegt. Mehr noch als die Philosophen hat Nietzsche die Künstler begeistert und dazu inspiriert, sich in ihrem Schaffen nicht von moralischen und rationalistischen Vorurteilen beirren zu lassen, sondern ihrem Instinkt und ihrer Phantasie zu folgen. Wir haben es spätestens seit der Jugendbewegung um 1890 mit immer neuen Wellen der Remythologisierung zu tun, die in Nietzsche immer wieder einen Fürsprecher finden. Während Hegel um 1800 noch, gegen die ähnlich wie Nietzsche gestimmte Romantik argumentierend, dazu aufrief, zu akzeptieren, dass mit der Moderne Tragik, Heldentum und Individualismus eben zu Ende seien, und sich dem Staat und seiner Bürokratie zu unterwerfen,21 schleudern Nietzsche und die seinen dem immer wieder ein trotziges „Nein“ entgegen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende: „Es giebt so viele Morgenröthen, die noch nicht geleuchtet haben.“22

Unter allen Künsten ist am ehesten das Kino dazu geeignet, dieser ‚Reconquista‘ eine ästhetische Gestalt zu geben. Die Opern Wagners lassen sich geradezu als direkte Vorwegnahmen des Films deuten und es ist kein Zufall, dass seine kompositorischen Methoden – etwa der Einsatz von Leitmotiven und das Primat der Stimmung über die harmonische Logik – in der Filmmusik nahezu ubiquitär sind. Die Kräfte aller Künste werden hier vereinigt und gebündelt, um das Publikum buchstäblich mit allen Sinnen zu fesseln und in eine andere Welt zu entführen. Adorno und Horkheimer beobachten diese historisch neue faszinierende Kraft des Films bereits während des Zweiten Weltkriegs und erblickten Wagners Opernkunst als direkten Vorläufer der manipulativen „Kulturindustrie“.23

Wollte man heute noch so argumentieren, versetzte man sich in die unangenehme Situation eines Mönchs, der um 1650 vor den Gefahren des Buchdrucks gewarnt und die verblasste Schönheit der Handschrift gepriesen hätte. Heute wäre eher der Zauber des klassischen Kinosaals gegen das vereinzelte binge watching vorm häuslichen Tablet zu verteidigen. Die große Zeit des Films und seiner mythenschaffenden Kraft ist wohl zu Ende. An die Stelle echter tragischer Stoffe sind an der Stange produzierte Filmserien getreten, die ihren ‚Glanz‘ wenn überhaupt noch aus überwältigenden technischen Effekten ziehen und kaum mehr einen großen Moment zulassen, der nicht sofort wieder durch das obligatorische comic relief nivelliert würde. Jeder dieser Streifen ist offenkundig darauf kalkuliert, möglichst viele sequels und spin-offs zuzulassen und maximal merch-tauglich zu sein. Ernsthafte künstlerische Auseinandersetzung mit interessanten Stoffen wurde systematisch durch eine krude Mischung aus kommerziellem Kalkül und dem bemühten Signalisieren von, je nach Zielgruppe, wokeness oder ‚realness‘ ersetzt. Das Kino mag in seinen schwachen Momenten, wie es im Werk der dem Prinzip Verzweiflung verpflichteten Exilanten hieß, „Massenbetrug“ gewesen sein – heute ist es ein Mittel der unverhohlenen Massenverblödung.

III. Einsame Giganten

Nur vor wenigen Jahrzehnten war es anders. Das Kino war ein magischer Ort, eine letzte Bastion des Heroismus in einer vollständig „verwalteten Welt“, als die Adorno und Horkheimer im Geiste Nietzsches die Nachkriegsgesellschaft kritisch beschrieben. Nicht nur den Autorenfilmen des Avantgardekinos, auch den populären Produktionen ließ sich ein authentischer Zauber entnehmen, eine ehrliche Magie, deren Wirkung nicht bloß vernebelnd und betäubend, sondern ebenso inspirierend und in manchen Fällen vielleicht gar aufklärend war. Das Kino entschädigte nicht nur für den Verlust an der gestohlenen Individualität, sondern ermutigte auch dazu, ihn sich nicht einfach gefallen zu lassen. Das Kino antwortete auf Nietzsches prophetische Frage „[W]o sind die Barbaren des 20. Jahrhunderts?“24 trotzig wie trivial: Hier, auf der Leinwand.25

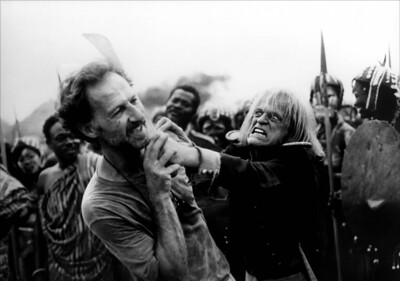

An der Schnittstelle zwischen Autoren- und Populärfilm, mitten in dieser klassischen Periode des Kinofilms, bewegt sich das gemeinsame Schaffen Klaus Kinskis und Werner Herzogs. Der Schauspieler und der in Wagners Tradition agierender universalverantwortliche „Filmemacher“, die sich bereits in den 50er Jahren in München kennengelernt hatten,26 produzierten in jenem goldenen Zeitalter des Spielfilms mit Aguirre, der Zorn Gottes (1972), Nosferatu – Phantom der Nacht (1979), Woyzeck (1979) – die wohl beste Verfilmung des Büchner’schen Stoffes, die es gibt –, Fitzcarraldo (1982) und Cobra Verde (1987) fünf Höhepunkte des deutschen Nachkriegsfilms, die, außer Cobra Verde, zweifellos Meisterwerke sind.27 Dort der ruhig auftretende, nüchterne Kopf, dort sein aufbrausendes, wildes Organ, beide vom gleichen Größenwahn besessen: den perfekten Film zu schaffen, dem tragischen Mythos auf der Leinwand eine Gestalt zu verleihen. Wir haben es hier eigentlich weder mit einem „Schauspieler“ noch mit einem bloßen „Filmemacher“ zu tun. „Ich spiele nicht, ich bin das“28, verkündete Kinski und Herzog legte nach: „Er war kein Schauspieler. […] Er war das einzige Genie, dem ich begegnet bin.“29 Er selbst ließ indes verlautbaren: „Was ich bin, sind meine Filme“30. Es sind Künstler, die von sich beanspruchen, mit ihrem Werk identisch zu sein. Es gibt hier keine Ironie, keine Skepsis, kein Kalkül – es gibt nur den unbedingten Willen zur Authentizität, zur Aufopferung für das Gesamtkunstwerk.

Schon optisch ist Kinski prädestiniert dazu, die „blonde Bestie“ zu spielen, immer wieder zu spielen, immer wieder eigentlich nichts weiter als dieselbe Rolle, sich selbst, zu spielen, den wahnsinnigen Psychopathen in unterschiedlichen Facetten im Kampf gegen die moderne Welt: „Bei Herzog ist Kinski der Mensch, der zum Äußersten geht, an den Rand der Welt, der Wahrnehmung, der Sprache und des Lebens.“31

Die Saga beginnt mit Aguirre. Hier hat der Archetyp seinen ersten Auftritt. Der Film erzählt von der desparaten Suche eines spanischen Konquistadors nach dem Goldland Eldorado. Mit wachsender Verzweiflung wird der von Anfang an als cholerischer Diktator agierende Titelheld immer wahnsinniger. Er peitscht seine Gefolgsleute durch den Amazonas. Sie sterben oder werden getötet. Am Ende ist er allein übrig. Ein Totenkopfaffe ist sein letzter Gefährte. Der Einzige wird mit seinem verbliebenen Eigentum, kaum mehr als einem kenternden Floß, den Strom entlanggetrieben. Unvergesslich die Raserei Aguirres, unvergesslich die mit großem Aufwand gedrehten Bilder von der Überquerung der Anden zu Beginn des Films und dem Regenwald, unvergesslich jener Schlussmonolog, in dem sich Aguirre selbst eine strahlende Zukunft verheißt. Der dionysische Mythos wird hier ganz im Sinne des frühen Nietzsche auf die Leinwand gestrahlt und endet folgerichtig mit dem Untergang des hybriden Heroen. Alles in dem Film geht konsequent immer mehr den Bach, besser: den Fluss, runter, doch er hält bis zuletzt eisern fest an seinem Traum von sagenhaftem Reichtum und unendlichem Ruhm.

Den Höhepunkt unter den Höhepunkten markiert jedoch vielleicht Fitzcarraldo.32 Kinski spielt nicht einen, er ist der Opernenthusiast Brian Sweeney Fitzgerald, genannt Fitzcarraldo, der von dem irrwitzigen Traum besessen ist, mitten im Regenwald Perus, in der vom Kautschukfieber erfassten Stadt Iquitos, ein Opernhaus zu errichten. Er bricht zu einer Schiffsfahrt mitten in den Dschungel auf, um Kautschuk zur Finanzierung dieses Plans heranzuschaffen – wofür er jedoch mit seinem Dampfer einen Berg überqueren muss. Durch sein Charisma gelingt es ihm, die dort lebenden Ureinwohner davon zu überzeugen, ihm zu helfen. Ihm gelingt das Unglaubliche. Nach einigen Unglücken muss sich Fitzcarraldo jedoch damit begnügen, eine einzige Oper auf dem Deck des lädierten Schiffs selbst aufführen zu lassen.

Wer sich den Dokumentarfilm Mein liebster Feind (1999), produziert von Herzog selbst, ansieht, gewinnt den Eindruck, dass der Film seine eigene Geschichte erzählt. Herzog selbst notiert in seinem Tagebuch während der Dreharbeiten, dass „meine Aufgabe und die der Figur identisch geworden sind“33. Während der zweijährigen abenteuerlichen Torturen, zu einem guten Teil mitten im Regenwald, wären mehrere Mitarbeiter Herzogs fast gestorben, es kam immer wieder zu Konflikten mit den beteiligten Ureinwohnern, Kinskis cholerische Wutanfälle verkomplizierten die Lage zusätzlich. Von den Finanzierungsschwierigkeiten für dieses Mammutprojekt einmal abgesehen.

Der Kampf des weißen Mannes mit der Wildnis des Regenwalds – das ist auch das bestimmende Thema von Aguirre und Cobra Verde. Im letzteren wiederholt sich jedoch, der berühmten Formel Marx’ gemäß,34 die Tragödie als Farce. Der brasilianische Bandit Francisco Manoel da Silva wird von einem Zuckerbaron nach Afrika geschickt, um dort neue Sklaven zu akquirieren. Dort legt sich da Silva mit einem lokalen König an und stürzt ihn mit Hilfe eines von ihm gedrillten Heeres halbnackter schwarzer Amazonenkriegerinnen. Kinski als sadistischer, sie allein durch seine überschäumende Männlichkeit bannende Führer einer Armee von barbusigen Afrikanerinnen: Eine Männerphantasie wird hier derart ins Absurde überdreht, dass der Film, in Abwesenheit jeglicher ironischer Brechung, einfach nur noch unfreiwillig komisch wirkt. Immerhin gelang Herzog damit das vielleicht groteskeste, nicht als solches intendierte, Bild der Filmgeschichte. Dass die Zusammenarbeit der beiden danach endete, ist nur konsequent: Der Stoff hatte sich erschöpft, das Unzulängliche war ja bereits Ereignis geworden.35

Voneinander getrennt, gelang es weder Kinski noch Herzog an diesen Zenit ihres Schaffens je wieder anzuknüpfen. Kinski starb wenige Jahre später und hinterließ noch den Film Paganini (1989), für den er nun selbst in die Rolle nicht nur in die Rolle des Titelhelden, sondern auch des Drehbuchautors und Regisseurs schlüpfte. Ein kaum betrachtbares Machwerk, in dem er ein letztes Mal sich selbst spielt, das exzentrische „Originalgenie“, das die Frauen in seinen Bann zieht, durch sein dämonisches Geigenspiel in sexuelle Ekstasen versetzt.36

Herzog schuf weiterhin große Filme wie den Dokumentarfilm Grizzly Man (2005) und Königin der Wüste (2015), die jedoch nur das bereits gesetzte Thema – Aufbäumen gegen die Wildnis und Scheitern – variieren. Letzterer Film ist bemerkenswert, weil es nun eine weiße Frau ist, die in die Wüste des Nahen Ostens zieht. Er basiert auf der realen Lebensgeschichte der Protagonistin Gertrude Bell, einer jungen Britin, die der engen Welt der Viktorianismus entflieht, um ein einsames Leben als Wüstenforscherin zu führen. Anders als ihre männlichen Pendants agiert sie jedoch nicht brutal und ausbeuterisch, sondern lernt die Sprachen der Eingeborenen und kritisiert den britischen Imperialismus. Ein gelungenes Denkmal an eine emanzipierte Frau des fin de siècle? Oder nicht doch wieder eine immer wieder in Kitsch abgleitende sexistisch-orientalistische Männerphantasie? Der Film überzeugt jedenfalls nicht mehr so stark, wie es noch Fitzcarraldo und Aguirre taten. Die naheliegende Frage „Wo sind die Barbarinnen?“ – wäre überhaupt eine ‚Rettung des Abendlands‘ nicht eher Sache der emanzipierten Frauen als der Männer, die, wie auch Nietzsche, viel zu sehr in patriarchale Strukturen verstrickt sind, um wirklich freie Geister zu werden?37 – bleibt jedenfalls offen.

IV. Genie und Kitsch

Doch wer in der Moderne einen neuen Mythos schaffen möchte, muss sich wohl permanent an Grenze zwischen Kitsch und Größe bewegen. Auch Nietzsches Texte bewegen sich oftmals an ihr – und überschreiten sie gar. Er rettet sich durch den permanenten Einsatz ironischer Brechungen und Zurücknahmen. Herzog und Kinski kippen wohl nicht zuletzt deswegen immer wieder von Größe in Kitsch, weil sie auf diese Stilmittel vollständig verzichten. Königin der Wüste zitiert den Orientialismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts nicht einfach nur, der Film zelebriert ihn, er schwelgt ganz unironisch in diesen längst abgestandenen Traumwelten und am Betrachter hängt es, ob er sich darauf einlassen mag oder nicht – eine gelungene Inszenierung würde einen solchen Entschluss gar nicht verlangen. In Cobra Verde würde eine zustimmende Identifikation mit dem Gezeigten gar die völlige Preisgabe des ästhetischen Urteilsvermögens und Selbstbetrug erheischen; Größe zeigt sich im großen Scheitern.

Die Distanz zu Nietzsche, der ausgerechnet in diesem Aspekt eigentlich der historischen deutschen Romantik viel näher steht, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass er weder in Kinskis noch Herzogs Bezugshorizont eine große Rolle spielt. Kinski, der um 1960 als Rezitator großer literarischer Werke seinen Durchbruch feierte,38 las nur einige wenige Gedichte Nietzsches ein und dies immer wieder mit derselben kraftvollen, knarrenden trainierten Schauspielerstimme. Hier gibt es keine Ironie, keine Zurücknahme, nur reines Pathos. Bisweilen geht Kinskis Stimme ins Schreien, ins Kreischen, über.39 Auch hier wieder unfreiwillige Komik, die zeigt, dass er außer jenen Gedichten wenig von Nietzsche gelesen haben dürfte.

Weder in der einschlägigen Kinski-Biographie von Peter Geyer noch in derjenigen von Christian David wird entsprechend Nietzsche auch nur einmal erwähnt. In Kinskis eigener Autobiographie Ich brauche Liebe fehlt so gut wie jeder Bezug auf irgendwelche Philosophen, dafür ist umso mehr von prickelnden Frauengeschichten die Rede. Das betrifft indes ebenso Herzog, der in seiner Lebenserinnerung Jeder für sich und Gott gegen alle nicht so wirkt, als hätte die Lektüre irgendwelcher Philosophen seinen Lebensweg entscheidend geprägt.

Dies verwundert im Falle Herzogs durchaus, propagiert er in seinen Filmen doch ein durchaus nietzscheanisches Weltbild, das er in zahlreichen Schriften auch immer wieder explizit dargelegt hat, insbesondere in seinem lesenswerten Essayband Die Zukunft der Wahrheit – allerdings ohne Nietzsche an entscheidender Stelle zu erwähnen. Vielmehr ist auffällig, dass er ihn, im Gegensatz zu vielen anderen Philosophen, gerade nicht erwähnt.40

Dabei weist, wie etwa auch Kristina Jaspers und Rüdiger Zill in dem Vorwort zu ihrem Sammelband Werner Herzog. An den Grenzen vermerken und überzeugend anhand einiger Nietzsche-Zitate untermauern,41 Herzogs Auffassung von filmischer Wahrheit durchaus starke Bezüge zu Nietzsche auf. Sie kreist, wie er etwa in der in jenem Band enthaltenen Minnesota-Erklärung von 199942 darlegt, darum, dass der übliche ‚realistische‘, faktengetreue Dokumentarfilm die eigentliche Wirklichkeit gerade verfehle. Diese gelte es, mit dem Ziel der „Erleuchtung“43 des Zuschauers, mit völlig anderen Methoden ins Werk zu setzen: „Im Film liegt die Wahrheit tiefer und gibt es so etwas wie poetische, ekstatische Wahrheit. Sie ist geheimnisvoll und schwer greifbar, man kommt ihr nur durch Dichtung, Erfindung, Stilisierung bei.“ (Ebd.) Es geht Herzog um die Authentizität des Selbsterlebten, unmittelbar Erfahrenen im Gegensatz zum bloß Vorgekauten und Bekannten. In wenigen Worten im Stile einer Nietzsche’schen Sentenz zugespitzt: „Tourismus ist Sünde, zu Fuß reisen Tugend.“ (Ebd.)

Ganz wie in der Geburt der Tragödie zeigt sich für Herzog die Wirklichkeit also nicht in der gewöhnlichen Alltagserfahrung, sondern in der Grenzüberschreitung und im Exzess – und um diese darzustellen, bedarf es mythischer Bilder, bedarf es eines tragischen Helden vom Schlage Kinskis, in dessen Scheitern das Publikum eine tiefere existenzielle Wahrheit erfährt.

Diese Wahrheit ist, so Herzog ganz wie Schopenhauer und Nietzsche, düster, normalerweise, also ohne ästhetischen Schleier, kaum zu ertragen. Sie zeigt sich bei ihm vor allem in der Konfrontation mit der ungebändigten Natur, deren Inbegriff der Regenwald ist. Dieser ist vor allem in Aguirre und Fitzcarraldo geradezu der wahre Protagonist der Filme. Herzogs künstlerische Größe zeigt sich vor allem in der Art, wie er in diesen Filmen die Landschaft inszeniert. Mehr noch als die Musik ist sie hier der Ur–Wald der Resonanzboden, auf dessen Grundlage sich der dionysische Mythus entspinnen kann. Er gebiert den Helden und verschlingt ihn wieder, auch wenn er ihm in Fitzcarraldo – vielleicht aus dem Grund ein gelungenerer Film als Aguirre – am Ende doch listig ein Schnippchen schlägt, triumphierend im Scheitern, lachend im Untergang.

Dieses Verständnis lässt sich insbesondere dem erwähnten Dokumentarfilm Mein liebster Feind entnehmen. Der Regenwald ist für Herzog ein Antiidyll, in dem sich die Brutalität und Absurdität des Seins zeigt. In Manifest heißt es entsprechend: „Der Mond ist öde und dumm. Die Natur ruft und redet mit niemandem, allerdings furzt gelegentlich ein Gletscher. Lauscht bloß nicht dem ‚Lied vom Leben‘.“ (S. 164) Und:

Das Leben der Tiefsee muss höllisch sein. Eine grenzenlose gnadenlose Hölle ständiger höchster Gefahr. So höllisch, dass einige Arten – darunter der Mensch – im Laufe der Evolution daraus hervorgekrochen sind und sich aufs Trockene einiger kleine Kontinente gerettet haben, wo die Lektionen in Finsternis weitergehen.44

Und dasselbe gilt auch für Kinski. So lässt Peter Geyer den Band Kinski mit einem Zitat aus Ich brauche Liebe beginnen:

Windstärke zwölf. Kein Mensch ist draußen. Ich sitze auf dem Felsen am Meer, von dem ich immer den auslaufenden Schiffen nachsehe. Die Brandung tobt über fünfzehn Meter hoch. Der Sturm peitscht die salzige Gischt bis in mein Gesicht. Der Donner lässt den Himmel einstürzen und die Blitze umzucken mich. Ich war noch nie so glücklich wie in meinem Leben.45

Beide Haltungen – die Warnung vor der dionysischen Urwahrheit wie die ekstatische Hingabe an sie – finden sich so auch bei Nietzsche.

Doch auch, wenn es eher die Landschaftsaufnahme als die Musik ist, die in Herzogs Filmen als dionysischer Resonanzboden fungiert, spielt sie doch in seinem Selbstverständnis eine Schlüsselrolle: „Musik ist in meinen Filmen nie ein Ereignis im Hintergrund, sondern verwandelt die Bilder in elementare Visionen.“46

Auch damit sind wir erneut mitten im Programm der Geburt der Tragödie und es überrascht kaum, dass Herzog mit seiner fiktiven Figur Fitzcarraldo und dem Philosophen seine Liebe für die ‚große Oper‘ des 19. Jahrhunderts teilt. Auch Herzog ist Opernenthusiast und hat mehrere Opern inszeniert, darunter einige von Wagner. Die Oper ist für ihn fast noch ‚realistischer‘ (in seinem Sinne) als der Film:

Die Gefühle der Oper sind absolut verdichtet, komprimiert, aber für die Zuschauer sind sie wahr, weil die Macht der Musik sie wahr macht. Die Gefühle der großen Oper sind stets wie Axiome von Gefühlen, wie eine akzeptierte Wahrheit in der Mathematik, die man nicht weiter reduzieren, konzentrieren, erklären kann.47

Die Abwesenheit Nietzsches überrascht umso mehr, da Herzog und Kinski ja versuchen, das 19. Jahrhundert wiederauferstehen zu lassen.48 Ob in ihren Filmen oder in ihrem sonstigen Schaffen: Immer wieder ist das 19. Jahrhundert zentraler Anknüpfungspunkt. Dies ist kein Zufall, war es doch die Blütezeit des modernen Individualismus. Die Bürokratie des modernen Staates war noch nicht lückenlos, der Markt ließ vorm Monopolkapitalismus noch echte Konkurrenz zu, die Welt war noch nicht verwaltet. Es gab noch unkartographiertes Territorium, im wörtlichen wie übertragenen Sinne, an dem sich vereinzelter Heroismus entzünden konnte.

Doch genau in dieser ‚großen Geste‘ liegt auch die Begrenztheit – diejenige des reflektierteren Herzog weniger als diejenige Kinskis. Wer einmal nur dessen Namen bei YouTube eingibt, erkennt schnell, dass er in seinem permanenten Wunsch, sich als rebellisches ‚Originalgenie‘ des 19. Jahrhunderts zu vermarkten, nicht nur die Grenze zum Kitsch, sondern auch zum Lächerlichen und Peinlichen immer wieder überschritt. Denn man merkt allzu rasch: Er ist letztlich eben doch Schauspieler und es handelt sich hier um eine auf bestimmte Effekte setzende Inszenierung, nie um reine Authentizität. Wie Herzog in seinen Memoiren vermerkt, ist die Stimme, ist der gesamte Stil Kinskis das Produkt tagelanger qualvoller Übungen49: Er kam – im ganz wörtlichen Sinne, denn sein Geburtsname lautet weniger klangvoll Klaus Günter Karl Nakszynski – nicht als Klaus Kinski zur Welt, sondern machte sich dazu.

Nietzsche und Herzog reflektieren, dass das Verhältnis zwischen Maskerade und Authentizität nicht so einfach ist, dass Authentizität notwendig stets mit einer Maskierung einhergeht – in seinem anachronistischen reenactment des Geniekult des 19. Jahrhunderts entgeht das Kinski. Darin liegt vielleicht die eigentliche Tragik seines Lebens. Er spielte nicht so sehr immer nur sich selbst – er spielte immer nur sich selbst. Er verschmolz so sehr mit seiner eigenen Rolle, dass ihm gar kein Selbst mehr blieb. Genau diese sichtliche Unreflektierheit erweckt Fremdscham, wenn man manche seine Interviews betrachtet: Unfähig, sich wie Nietzsche in Ironie zu retten, versucht er es mit Zynismus und behauptet etwa allen Ernstes penetrant, der künstlerische Wert eines Films interessiere ihn nicht, es gehe für ihn nur um die Höhe der Gage.50

Tatsächlich umfasst Kinskis gigantische Filmographie von über 130 Filmen zu einem guten Teil Schundfilme bis hin zu Erotikfilmen von zweifelhaftem Niveau. Da er nicht mit Geld umgehen konnte, war er Zeit seines Lebens von monetären Sorgen geplagt und darum gewillt, auch Schrottfilme zu drehen, wenn die Gage stimmte. Doch ebenso lehnte er Filmangebote ab, die ihm künstlerisch nicht zusagten. Die Inszenierung als Zyniker wirkt aber zweifellos ‚authentischer‘ als eine wirklich ehrliche Selbstauskunft – und sie verschafft Kinski insbesondere mehr Aufmerksamkeit.

Doch all das scheint bei ihm tragischerweise eben nicht kalkuliert zu sein. Er wirkt ‚verrückt‘ insofern er sich in der Rolle eines Verrückten verrannt hat, insofern er wirklich glaubt, dass er das ist – ein zynischer Psychopath –, ohne es doch eigentlich zu sein. Seine zur Schau gestellte Exzentrik soll das immer wieder sich selbst und der Welt beweisen: Ich bin nicht wie ihr, ich bin ein Mensch des 19. Jahrhunderts. Er wäre so kein authentischer, sondern ein unauthentischer Mensch par excellence, einer, bei dem Selbstverständnis und Lebensrealität, wie bei jedem, nicht nur divergieren, sondern so weit auseinanderklaffen, dass das wahnhafte Selbstverständnis zu einer zweiten Natur wird – eine ‚Natur‘, deren Status freilich prekär bleiben und die darum jeden Augenblick wieder neu inszeniert, neu bestätigt, neu unter Beweis gestellt werden muss.

Gespielt ist dabei allerdings nicht die ungeheure Triebenergie Kinskis. Seine zwanghafte Selbstentfremdung lassen ein frühkindliches Trauma vermuten, das ihn ein Leben lang heimsuchte und nicht nur zu einem einzigartigen Schauspieler und gefürchteten Choleriker machte, sondern auch in Drogenexzessen, mehreren Psychiatrieaufenthalten und einer suchtartigen Sexualität kulminierte. Ich brauche Liebe ist nicht zufällig der Titel seiner Autobiographie: Er suchte Liebe, doch da die Erfahrung wirklicher Liebe das Verlassen der Rolle bedeutet hätte, das ihm unmöglich war, vermochte er nur den Ersatz für Liebe zu suchen – Anerkennung, Macht, sexuellen Genuss ohne Erfüllung, Drogenrausch, um der inneren Leere irgendwie auszuweichen. Was ihm fehlte, war die Erfahrung wirklicher Resonanz, wirklicher Liebe: „Wenn nur das Meer etwas ruhiger würde! Ich habe keine Angst, es ist zu gewaltig, zu riesig, zu überwältigend. Fast beschützend wie eine Mutter. Wie Liebe.“51

Ein Schicksal, das nicht nur bemitleidenswert ist, sondern natürlich auch immer wieder dazu führte, dass Kinski sich auch in seinem ‚realen Leben‘, wenn man so sprechen darf, genauso rücksichtlos und gewaltvoll verhielt wie seine Filmrollen. In den letzten Jahren frappierte diesbezüglich besonders die Enthüllungen um den sexuellen und emotionalen Missbrauch seiner beiden Töchter – der sogar in seiner Autobiographie angedeutet wird.52 Diese dunkle Seite seines Handelns kann auch durch Kinskis eigene Traumatisierung nicht entschuldet werden, die er durch sein verachtenswertes Verhalten ihnen gegenüber direkt vererbte.

Doch Kinskis Scheitern hat auch damit zu tun, dass ihm ein echter gesellschaftlicher Resonanzboden fehlte. Georg Seeßlen führt die – tragische – Lächerlichkeit Kinskis vor allem darauf zurück, dass er in der spießig-kleingeistigen westdeutschen Nachkriegsgesellschaft nie auf rechte Resonanz stieß, als „das traurige Gespenst des deutschen Übermenschen“53 nichts anderes als ein bewunderter, jedoch zugleich auch verachteter Sonderling bleiben musste, ein Individualanarchist im Geiste Stirners,54 in dem sich jedoch zugleich auch ein kollektives Schicksal zeigt; Kinski als „[e]in deutscher Archetyp, ein Archetyp des Deutschen, und immer vor allem deren Parodie“55. In wohl keiner Figur der deutschen Nachkriegszeit kreuzen sich derart ‚Genie‘ und Wahnsinn, Kitsch und Lächerlichkeit56, ‚Größe‘ und Trivialität – und das macht Kinski wohl tatsächlich zu einer Art ‚Über-Deutschen‘, so, wie ja auch Herzog mit seinem Akzent in den USA als edgy German gefeiert wird. – All das erweckt ein großes Unbehagen, doch es käme wohl im Sinne einer nietzscheanischen Selbstwerdung darauf an, diesem fratzenhaften Spiegelbild nicht auszuweichen, sondern es als Teil des eigenen Selbst anzuerkennen; gerade, um einen anderen Weg beschreiten zu können.

V. Der Anti-Roboter

Trotz alledem: Ich möchte mir meine Begeisterung für das Werk Kinskis und Herzogs nicht nehmen lassen. Ohne ambitionierte Menschen wie sie wäre die Welt schlechter, als sie ohnehin schon ist. Wir mögen sie für verrückt halten und ihr persönliches Verhalten moralisch verurteilen – die Größe ihres Werkes müssen wir am Ende doch bewundern und sollten es zum Ansporn nehmen, selbst etwas Großes hervorzubringen, auch wenn wir dabei vielleicht nicht so rücksichtslos vorgehen wollen. Oder gehört zumindest eine gewisse Rücksichtslosigkeit, sich selbst und anderen gegenüber, nicht notwendig zum Schaffen dazu?

Kurz vor seinen Tod erreichte Kinski jedenfalls noch ein letzter anonymer Brief eines Fans, veröffentlicht auf der Rückseite der Erstausgabe seiner Autobiographie Ich brauche Liebe, der gut zusammenfasst, was von Kinski bleibt. Es ist kaum nötig zu erwähnen, dass fast jeder Satz als Anspielung auf Nietzsche deutbar ist:

… Sie sind der Gegensatz des Roboters, des programmierten Computers, der Metall-Struktur und des Stahlbetons … Ja, Sie leben und atmen wie ein freies Tier … Sie sind das Mensch-Tier, das Tier, das man verleugnet hat, um sich der Maschine zu unterwerfen … Sie sind das pulsende Leben, das wir vergessen haben … Sie haben die Mähne des Löwen, den Blick des Adlers, das Lächeln des Wolfes, die raue Schönheit des tobenden Meeres und die wilde Hässlichkeit der schmelzenden Lava, blutrot, wie ein blutendes Herz, am Abhang des düsteren Vulkans … Sie sind der Mann, von dem man immer wieder sprechen wird, aber an den sich niemand mehr erinnern kann … die Legende … Mensch zu sein …57

„Baut eure Städte an den Vesuv!“58, empfiehlt Nietzsche bekanntlich. Ob dies Herzog und Kinski gelesen haben oder nicht – sie haben es jedenfalls gelebt59 und die Welt dabei um einige inspirierende große Mythen reicher gemacht. „Sucht nach Eldorado!“, möchte man da gerne ergänzen: „Baut Opernhäuser im Regenwald!“

Quellen

Adorno, Theodor W. & Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt a. M. 2006.

David, Christian: Kinski. Die Biographie. Berlin 2008.

Geyer, Peter: Klaus Kinski. Frankfurt a. M. 2006.

Ders. & Oliver A. Krimmel: Kinski. Vermächtnis, Autobiographisches, Erzählungen, Briefe, Photographien, Zeichnungen, Listen, Privates. Hamburg 2011.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Grundlinien der Philosophie des Rechts. Werke, Bd. 7. Frankfurt a. M. 1986.

Ders.: Vorlesungen über die Ästhetik, Bd. II. Werke, Bd. 14. Frankfurt a. M. 1986.

Herzog, Werner: Die Zukunft der Wahrheit. München 2024.

Ders.: Eroberung des Nutzlosen. München 2013.

Ders.: Jeder für sich und Gott gegen alle. Frankfurt a. M. 2024.

Jaspers, Kristina & Rüdiger Zill (Hg.): Werner Herzog. An den Grenzen. Berlin 2015.

Kinski, Klaus: Ich brauche Liebe. München 1995.

Ders.: Paganini. München 1994.

Kinski, Pola: Kindermund. Berlin 2013.

Presser, Beat: Kinski. Berlin 2000.

Wörffel, Linus: Mythomane Werner Herzog. Werk – Wirkung – Wechselspiele. Bielefeld 2024.

Fußnoten

1: Die Geburt der Tragödie, Abs. 17.

2: Nachgelassene Fragmente 1872 19 [62]. Vgl. auch ein anderes programmatisches Fragment aus derselben Zeit (Link).

3: Richard Wagner in Bayreuth, Abs. 3.

4: Menschliches, Allzumenschliches I, Aph. 12.

5: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 21.

6: Also sprach Zarathustra, Vorrede, 5.

7: Also sprach Zarathustra, Vom Baum am Berge.

8: Ebd.

9: Ecce homo, Menschliches, Allzumenschliches, Abs. 1.

10: Nachgelassene Fragmente 1883, 21 [6].

11: Nachgelassene Fragmente 1887 11 [31].

12: Ebd.

13: Ebd.

14: Ebd. Der genauen Interpretation dieses Fragments und seiner aktuellen Relevanz widmet sich unser diesjähriger Essaypreis (Link).

15: Zur Genealogie der Moral, Abs. I, 11.

16: Nachgelassene Fragmente 1887 9 [153]. Vgl. zu diesem Motiv auch Jenseits von Gut und Böse, Aph. 242.

17: Also sprach Zarathustra, Das Nachtwandler-Lied, Abs. 10.

18: Vgl. meine entsprechenden Ausführungen im zweiten Teil des Essays Zwischen Ungeheuern und Abgründen(Link).

19: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 343.

20: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 289.

21: Vgl. insb. Hegels Ausrufen des „Endes der Kunst“ in der Komödie (vgl. Vorlesungen über die Ästhetik Bd. II, S. 219 f.). Am krassesten findet dieser Antiindividualismus Hegels seinen Ausdruck in den Grundlinien der Philosophie des Rechts, wo er ungezügelt die Abschlachtung der Einzelnen für den Beamtenstaat propagiert: „Der Mut des Tieres, des Räubers, die Tapferkeit für die Ehre, die ritterliche Tapferkeit sind noch nicht die wahren Formen. Die wahre Tapferkeit gebildeter Völker ist das Bereitsein zur Aufopferung im Dienste des Staates, so daß das Individuum nur eines unter vielen ausmacht. Nicht der persönliche Mut, sondern die Einordnung in das Allgemeine ist hier das Wichtige.“ (Zusatz zu § 327; S. 495)

22: So das Motto der Morgenröthe (Link).

23: Vgl. Dialektik der Aufklärung, S. 128–176.

24: Nachgelassene Fragmente 1887 11 [31].

25: Warten auf die Barbaren ist entsprechend der Titel eines der Kapitel von Herzogs Autobiographie (vgl. Jeder für sich und Gott gegen alle, S. 260–264) und auch der Titel eines Romans von J. M. Coetzee, den Herzog zeitweilig verfilmen wollte (vgl. ebd., S. 260).

26: Bereits damals fiel der junge Kinski durch sein exzentrisches Verhalten und insbesondere seine Wutausbrüche auf. Vgl. die anschauliche Schilderung dieser Periode in Herzogs Autobiographie Jeder für sich und Gott gegen alle (S. 92–95).

27: Dabei ist Herzog, der im Jahr 2024 eine stolze Filmographie von 79 Filmen vorzuweisen hatte, einer der wenigen international erfolgreichen deutschen Filmemacher (vgl. Linus Wörffel: Mythomane Werner Herzog, S. 9).

28: Zit. n. Wörffel, Mythomane, S. 179.

29: Beat Presser: Kinski, S. 17.

30: Zit. n. Wörffel, Mythomane, S. 179.

31: Georg Seeßlen in Presser, Kinski, S. 35.

32: Wörffel zufolge stellt der Film auch bezogen auf ihre Karrieren den Zenit sowohl von Kinskis Ruhm als auch von Herzogs Anerkennung in Deutschland dar (vgl. Mythomane, S. 9).

33: Eroberung des Nutzlosen, S. 158 (Eintrag vom 18. Februar 1981).

34: „Hegel bemerkte irgendwo, daß alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen, hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.“ (Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte; Link.)

35: „Nach Woyzeck, so Klaus Kinski, sei ‚alles gesagt‘. Da ist etwas dran“, vermerkt entsprechend Seeßlen (in Presser, Kinski, S. 35), auch wenn danach noch Fitzcarraldo kam. Zur entsprechenden negativen zeitgenössischen Rezeption des Films vgl. Peter Geyer: Klaus Kinski, S. 107. In Herzogs jüngeren Texten fällt die allgemeine Tendenz auf, sehr oft über Aguirre und Fitzcarraldo zu sprechen, aber so gut wie nie über ihn.

36: „Dieser Satan, der die geilen Träume des weiblichen Geschlechts beherrscht“ zitiert reißerisch, aber authentisch, das Cover des Buchs zum Film (vgl. Klaus Kinski, Paganini). Passenderweise bewirbt der Verlag am Ende des Buches diverse „erotische Romane und Erzählungen“ mit Titeln wie Regenwald. Chaos der Begierde.

37: Interessanterweise war einer von Kinski ersten großen Erfolgen als Theaterschauspieler eine, wie damals noch gängig, ‚Rockrolle‘, er spielte nämlich 1949 die weibliche Protagonistin von Jean Cocteaus Einpersonenstück La voix humaine (vgl. Peter Geyer & Oliver A. Krimmel: Kinski, S. 32–39).

38: Nachdem sich schon in den 50er Jahren ein Kult um ihn als enfant terrible des deutschen Theaters entwickelte hatte, erreichte er 1961 mit seinen Lesungen eine Million Zuschauer (vgl. Geyer & Krimmel, Kinski, S. 7), er war „Deutschlands erfolgreichste[r] Rezitator mit einem Millionenpublikum und 32 Sprechplatten zwischen 1959 und 1962“ (ebd., S. 73).

39: Besonders deutlich wird das in seiner Lesung von An den Mistral und auch von Nach neuen Meeren. Enthalten sind diese Gedichte auf den CD’s Kinski spricht, „Hauptmann & Nietzsche“ und Klaus Kinski: Dostojewski, Nietzsche, Baudelaire etc.

40: Ich bin tatsächlich auf keine einzige Erwähnung gestoßen. In dem Vortrag Vom Absoluten, Erhabenen und ekstatischer Wahrheit (in: Kristina Jaspers & Rüdiger Zill: Werner Herzog. An den Grenzen, S. 165–174) etwa referiert er stattdessen u. a. auch den auch von Nietzsche geschätzten Blaise Pascal und Homer. In Die Zukunft der Wahrheit fehlt in einer Auflistung großer Denker zum Thema des Buches Nietzsche ausgerechnet (vgl. S. 23).

41: Vgl. S. 9 – es handelt sich freilich um die einzige Erwähnung des Philosophen im gesamten Band!

42: Vgl. S. 163 f.

43: Ebd., S. 163.

44: Ebd.

45: S. 4.

46:Jeder für sich, S. 308.

47: Ebd., S. 310. Vgl. auch seine Ausführungen in Jaspers und Zill, Werner Herzog, S. 170 f. Wobei Herzogs Liebe zur Oper anscheinend erst durch diesen Film geweckt wurde und nicht umgekehrt. Vor den Dreharbeiten zu Fitzcarraldo hatte er seinem eigenem Bekunden nach nie eine Oper von innen gesehen (vgl. Geyer, Klaus Kinski, S. 105).

48: „Ich halte das 20. Jahrhundert in seiner Gesamtheit für einen Fehler“, schreibt Herzog entsprechend in Jeder für sich und Gott gegen alle (S. 124).

49: Vgl. Jeder für sich, S. 94.

50: Vgl. Seeßlen in Presser, Kinski, S. 32.

51: Ich brauche Liebe; zit. n. Geyer & Krimmel, Kinski, S. 382 ff.

52: Und auch in Paganini wird Vergewaltigung und die Zuneigung zu minderjährigen Frauen und Mädchen recht offen thematisiert. – Seine ältere Tochter Pola Kinski missbrauchte er laut deren Autobiographie Kindermund mehrfach sexuell und vergewaltigte sie, seine jüngere Tochter fiel eher emotionalem Missbrauch durch ihn zum Opfer, auch wenn er sich ihr ebenfalls in unakzeptabler Weise annäherte.

53: In: Presser, Kinski, S. 31.

54: Vgl. ebd., S. 31 f.

55: Ebd., S. 32.

56: Eine Lächerlichkeit, die in den letzten Jahren vor allem der Komiker Max Giermann in seinen Kinski-Parodien aufzeigte.

57: Geyer & Krimmel, Kinski, S. 71 (Auslassungen im Original).

58: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 283. Vgl. hierzu auch die ausführliche Interpretation dieser Passage von Natalie Schulte auf diesem Blog (Link).

59: Mehrere Filme Herzogs widmen sich sogar dem Thema „Begegnung mit dem Vulkan“, zuletzt Die innere Glut (2022).